Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)

- Название:Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Индрик

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-097-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Дмитриевский - Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина) краткое содержание

У каждого большого дела есть свои основатели, люди, которые кладут в фундамент первый камень. Вряд ли в православном мире есть человек, который не слышал бы о Русском Пантелеимоновом монастыре на Афоне. Отца Макария привел в него Божий Промысел. Во время тяжелой болезни, он был пострижен в схиму, но выздоровел и навсегда остался на Святой Горе. Духовник монастыря о. Иероним прозрел в нем будущего игумена русского монастыря после его восстановления. Так и произошло. Свое современное значение и устройство монастырь приобрел именно под управлением о. Макария. Это позволило ему на долгие годы избавиться от обычных афонских распрей: от борьбы партий, от национальной вражды. И Пантелеимонов монастырь стал одним из главных русских монастырей: выдающаяся издательская деятельность, многочисленная братия, прекрасные храмы – с одной стороны; непрекращающаяся молитва, известная всему миру благолепная служба – с другой. И, наконец, главный плод монашеской жизни – святые подвижники и угодники Божии, скончавшие свои дни и нашедшие последнее упокоение в костнице родной им по духу русской обители.

Русские на Афоне. Очерк жизни и деятельности игумена священноархимандриата Макария (Сушкина) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

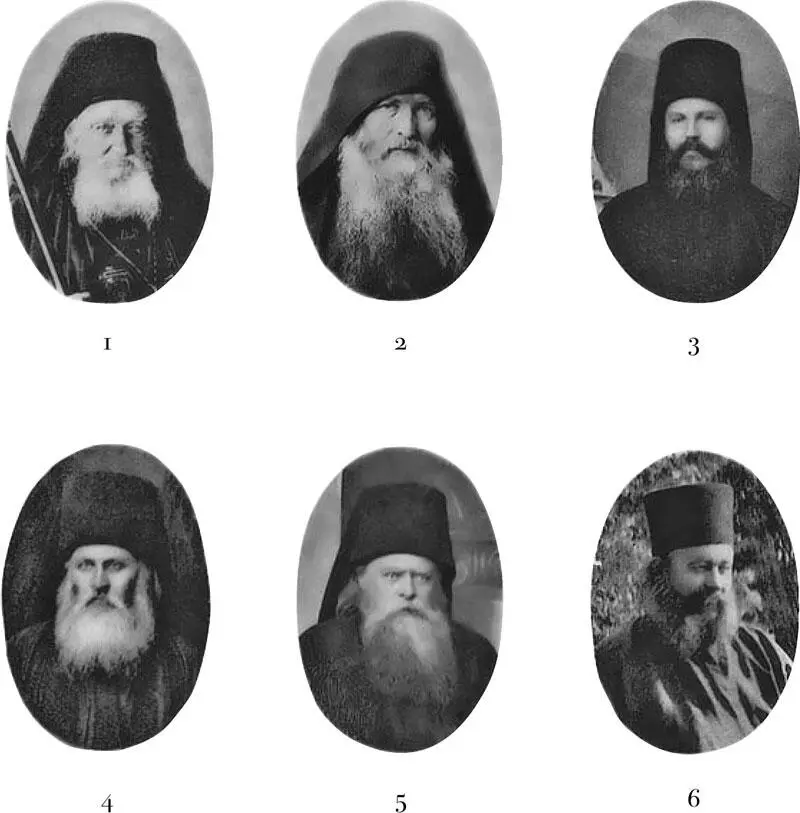

Важнейшие деятели Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне

1) о. Герасим, игумен Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, предшественник о. Макария;

2) о. Иероним, духовник обители;

3) о. Рафаил, духовник;

4) о. Павел, эконом;

5) о. Иосиф, пчеловод;

6) о. архидиакон Лукиан

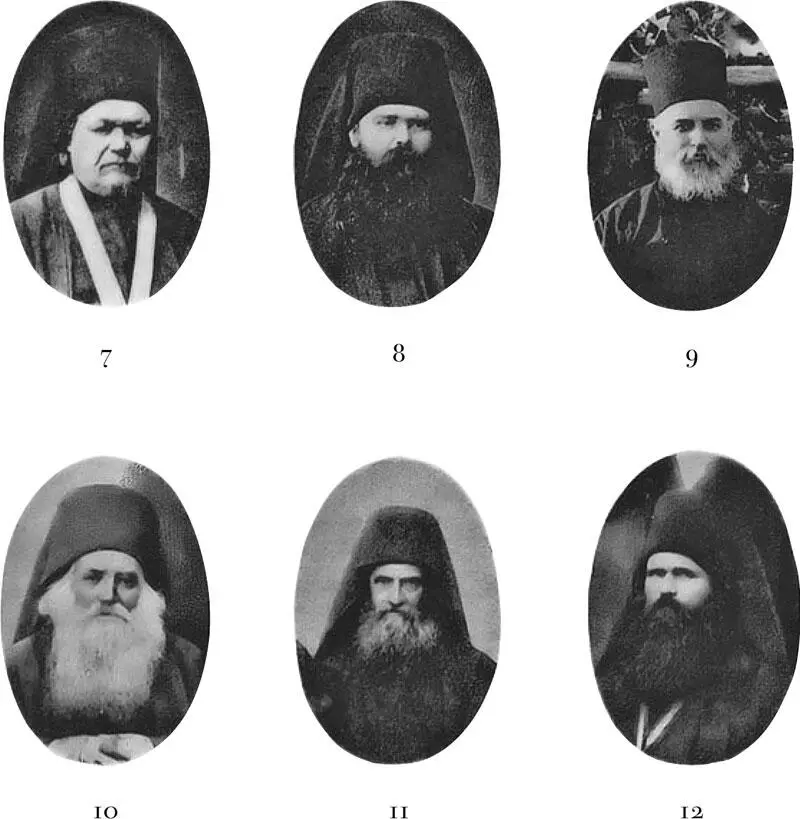

Важнейшие деятели Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне

7) о. Паисий, заведующий подворьем в Константинополе;

8) о. иеромонах Мина, личный секретарь о. Макария;

9) о. Матвей, библиотекарь;

10) о. Паисий, дикей русского Ильинского скита;

11) о. иеродиакон Иларион, помощник игумена Герасима;

12) о. архимандрит Феодорит, дикей русского Андреевского скита

В ответ на это письмо афонских старцев Т. П. Юзефович от 11 апреля за № 91 известил их о прекращении дипломатических сношений России с Турциею, о своем выезде из Солуни и об объявлении войны. «По приказанию Императорского правительства, прервавшего сношения с Портою, я, – писал Т. Юзефович, – спустил сегодня флаг консульства нашего в Солуни и выезжаю из пределов оттоманских, поручив покровительство русских интересов господину Малле (Mallet), французскому консулу в этом городе. Личность господина Малле служит порукою, что в продолжение наших неприязненных отношений с турками все возможное будет сделано для охраны наших православных братий на Афоне от всяких неприятностей. Знание русского языка секретарем французского консульства г. Краевским, человеком весьма честным, тоже может облегчить сношения наших обителей с консульством, взявшим на себя труд охраны. – Это уведомление покорнейше прошу обитель сообщить скитам нашим и всем кому надлежит для сведения. – Призывая милость Божию для ниспослания скорого мира и покоя, верую, что Пресвятая Владычица не оставит и ныне Святую Гору, зрившую гораздо большие беды, проходившие мимо ее».

12 апреля 1877 года был прочитан манифест о войне с Турциею, и наши войска перешли русскую границу. Русские иноки на Афоне остались, таким образом, надолго оторванными от дорогого и любезного им отечества, которому пришлось пережить за это время тяжелую годину бед, иногда не имея из него никаких сведений. Много горя и клевет со стороны врагов, опасений за каждый день своего существования на Афоне, прямо физических страданий, соединенных иногда с лишением свободы, пережили за это время наши иноки на Святой Горе. Увлекшись интересом к судьбе наших «братушек», злоключениями которых очень много и с излишним усердием занималась наша пресса в это время, мы совершенно забыли о тех, которые «плоть от плоти нашей и кость от костей наших», о наших иноках на Афоне, добровольно очутившихся в плену османов и подвергших себя всем ужасам военного времени. О них никто, сколько нам известно, не вспомнил в это время и не сказал слова участия к ним, а потому наша речь о судьбе русских иноков на Афоне во время нашей войны 1877 и 1878 годов имеет для наших читателей характер полной новизны и должна представлять для них, так сказать, двойной интерес.

Едва лишь началась Русско-турецкая война, как затаенная злоба греков к русским обнаружилась со всею чудовищною силою. Константинопольские, уже известные нам русофобские газеты, на время притихшие, снова заговорили о русских иноках на Афоне своим обычным языком и старались всячески выставить их перед правительством в самом невыгодном свете, указывая на них, как на виновников начавшейся войны. Распространяемые ими клеветы и инсинуации на русских охотно были приняты на страницы европейских газет, как, например, в английской газете «Times», и даже фигурировали на страницах английской «Синей книги». Ближайшим поводом для константинопольских газет заговорить снова о русских иноках на Афоне было назначение на Кассандру, смежный с Афоном полуостров, каймакана и рассуждение по этому поводу в пресловутом турецком парламенте. Депутат из Смирны некто Енитехерли-хаджи-Амет-эфенди коснулся мимоходом положения дел на Афоне и указал на могущие быть опасности со стороны тех 10 000 русских людей, которые живут здесь. Ненавистница русских, газета «Θράχη» воспользова лась этим случаем, чтобы снова забить тревогу против «обрусения Афона» и «убийственных последствий будущности жителей Македонии».

Поправляя депутата и уменьшая цифру русских монахов на Афоне с 10 000 на 7 000, названная газета задается такими вопросами: «Откуда же они и что ищут в этом эллинском обиталище? Разве мало в России степей, где они могли бы, монашествуя, спасти свои души от доброненавистника?» «Потребовалось бы сказать, – отвечает газета, – многое, если бы мы захотели рассмотреть цели этого скопа калогеров, кроме того для открытия сих целей требуется и не малая острота зрения. Безмятежное это убежище, которое эллинская монашеская политика [210]сохранила священным под духовною юрисдикциею Великой Церкви и политическою властью султана, превращается постепенно чуждыми этими завоевателями в центр преступных действий, которые, если только не будет вовремя уничтожено с корнем это гнездо заинтересованными – церковью, народом и государством, то не замедлят оказать свое существование пагубнейшим образом. Но еще есть время для предупреждения полной катастрофы, для того, чтобы исторгнуть с корнем те плевелы, которые рука злодейской политики [211]посеяла и возрастила на этой ниве. Напрасно прежде „Θράχη“, а с нею вместе и все патриотические сердца (?) подвизались с ловом за ин тересы народа и Церк ви, п ри зыва я неоп иса нные права исторических ктиторов обители Пантелеймона, на которую прежде всего направлена была осада завоевателей. Ослиные совести, пигмеи, враждебные народу и Церкви, вздумали, превращая предания и историю, создать (новые права), всякое старание разбивалось о несокрушимое политическое влияние, отравившее атмосферу и мерзкие испарения коего проникли в политические и церковные круги; всякая здравая энергия, которая появлялась бы в Патриархии, была ниспровергаема непреклонною тою политикою, которая не щадила никаких средств вещественных и нравственных для развращения совестей. И, наконец, цель ее была достигнута. Обитель Пантелеймона перешла во власть русских». Далее идет речь о канонизме для Святой Горы и возможно скорейшем его одобрении правительством и Великою Церковью. В этом газета видит спасение Святой Горы от панславизма. «Таким образом, – заключает „Θράχη“, – Императорское правительство доставляет случай, дабы была исправлена та ужасная ошибка, каковую всесильное тогда в Константинополе русское влияние посадило на шею Церкви к ее же вреду и исключительно в пользу славянских целей. Поистине была бы вина и вина непростительная, если бы доставленный случай прошел без положительного результата, которого вправе теперь требовать обесчещенная тогда народная совесть, расхищенные права Церкви. Результатом исправления должны быть: защита этих прав и лишение всякого права, приобретенного насильственно влезшими во Святую Гору, под видом друзей и братьев, ехиднами севера, возвращение над монастырями прав Эллинской Церкви , упрочение прав этих канонизмом, воздвигающим преграду всякому завистливому поползновению на эти права, и, наконец, ограничение оргий, чрез каковые народному достоянию угрожает то, что оно впадет в руки непримиримых и известных врагов государства и Церкви нашей . И действительно, кто они? Откуда они пришли и что у них за права, которые они защищали против тех законоположений, каковые и история, и предания сохранили до вчерашнего дня и бывшие эллинскими до тех пор, пока не было бесчеловечного гонения ктиторов их железною дипломатиею?». В конце статьи газета обращается к правительству с просьбою «принять решение мужественное, патриотическое и справедливое, согласно с указаниями долга и пользами Церкви и государства» [212]. Что означают эти последние слова, названная газета определенно и ясно высказала в другой своей статье под заглавием: «Необходимая мера», которая написана по поводу статьи во французской газете «Phare du Bosphore» по тому же предмету.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: