Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Название:Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-21-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана краткое содержание

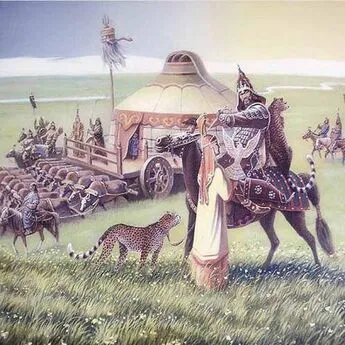

Каким образом малочисленный народ завоевал многомиллионный Китай, всю Центральную Азию, Кавказ, Поволжье, княжества Руси и еще половину Европы? Кто они – тюрки или монголы? …В это трудно поверить, однако, факты доказывают: государственным языком в Mangi el (Великой Монгольской империи), созданной Чингисханом, был тюркский язык. В книге представлена убедительная доказательная база: многочисленные артефакты, лингвистический сравнительный анализ и подтверждающие источники – монгольские летописи.

Адресуется тем, кто изучает и интересуется историей своего Отечества.

Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

6. Елюй Чуцай (1180–1244)– киданец, привлечён к службе Чингисхана в 1218 г. в качестве советника, при Угедей-хане он возглавлял административное управление Северным Китаем, затем и Центральное правительство династии Юань. Автор «Записок о путешествии на Запад». Заслуги его в организации и создании Монгольской Империи огромны. Джон Мэн охарактеризовал его так: «Дело его всей жизни – помочь Небесам, остановившим свой выбор на данном правителе, преобразовать варварство и невежество в добродетель и мудрость» [28, с. 294].

Елюй Чуцай наставлял государя: «Хотя мы империю получили, сидя на лошади, но управлять ею, сидя на лошади, невозможно» [51, с. 114]. Н.Я. Бичурин констатирует: «Елюй Чуцай имел высочайшее дарование и далеко превосходил прочих… В распоряжениях правительства можно приметить две или три десятых доли его трудов; и если бы не было тогда Елюй Чуцая, то неизвестно, что бы последовало с родом человеческим» [51, с. 192, 193].

К числу выдающихся новаторских идей Елюй Чуцая принадлежат:

– впервые в мире ввёл в торговый оборот бумажные деньги: «Во второй месяц (1236 г.) монголы в первый раз ввели ассигнации, названные Цзяо-чао». По представлению Елюй Чуцая, их выпущено на 10 тысяч малых слитков (на 50 тысяч унций серебра) [51, с. 183];

– разработал и внедрил в государственном масштабе подати и пошлины: сколько собирать с крестьян в зависимости от качества и количества обрабатываемых земель; с купцов пошлины брать один с тридцати;

– произвёл перепись населения, по которой оказалось 1 040 000 семейств или домов (включая империю Цзинь);

– утвердил порядок развоза государственных указов по всей Империи (почтовая служба);

– широко и повсеместно привлекал к государственной службе грамотных и умных граждан;

– организовал школы для сыновей китайских и монгольских чиновников;

– учреждено Историческое общество.

Так благодаря привлечению к управлению Елюй Чуцая и других учёных монголы превратились из грабителей в правителей.

«Скончался от печали». Некоторые оклеветали его, говорили, что Елюй Чуцай служил 20 лет и половина государственных сборов поступала в его дом. Ханша приказала приближённым освидетельствовать это. Нашли только около десятка гуслей и несколько тысяч древних и новейших книг, картин и древние письмена на металле и камнях» [51, с. 192].

Могила Елюй Чуцая лежит у подошвы горы Вань-шеу-шань, в 18 верстах от Пекина, на запад. В 1751 г. по повелению императора Китая Цянь Луня сооружен на его могиле новый храм и поставлен каменный памятник с надписью (по Н.Я. Бичурину, см. 51, с.193).

Англичанин Джон Мэн даёт перевод этой надписи: «Хотя мы родились в разных династиях, я уважаю его за ясность перед своим императором. Я сам император, надеюсь, мои министры берут с него пример» [28, с. 297]. Да-да, это тот самый император Китая, который в 1758 году заключил мирный договор с казахским ханом Абылай-ханом, а в 1790 году, когда пышно отмечал свой 80-летний юбилей, пригласил на торжества в Пекин и казахских султанов-чингизидов.

7. Пэн Дая (1235 г.) и Сюй Тин (1235–1236 гг.) —«Хэй-да ши люе» («Краткие сведения о чёрных татарах»). Из сборника «Чингисхан и его Империя» [136].

Пэн Дая и Сюй Тин – чиновники китайской дипломатической миссии, отправленные южносунским двором ко двору монгольского хана. Первый совершил своё путешествие в 1233 году, второй – в 1235–1236 годах. «Краткие сведения о чёрных татарах» состоят из заметок Пэн Дая и дополнений к ним Сюй Тина. Но, опять-таки, первоначальный вариант «Кратких сведений…» не сохранился. Все позднейшие списки восходят к 1557 году и впервые были изданы в 1903 году. Китайский учёный Ван Го Вей окончательно отредактировал их в 1926 году и дал необходимые комментарии. «Краткие сведения…» высоко оцениваются китайскими и европейскими учёными как источник по истории Монголии. Французский учёный П. Пельо неоднократно обращался к «Кратким сведениям…» как к ценному источнику. На русский язык это сочинение впервые переведено Линь Кюн-и и Н.Ц. Мункуевым в 1960 году. «Краткие сведения…» основаны на непосредственных наблюдениях авторов над жизнью монгольского общества XIII века в самой Монголии и поэтому ценны как первоисточник.

8. Описание путешествий первых европейцев к монгольскому хану:

а) монах Джовани дель Плано Карпини, родом из Перуджи. Путешествие в 1246–1247 годы, описанное им в книге «История монголов, именуемых нами татарами».

б) путешествие фламандца Гильом де Рубрук, посланца короля Людовика IX в 1253–1255 гг. описано в его книге «Путешествие в Восточные страны».

в) путешествие венецианского купца Марко Полов 1271–1295 гг., «Книга чудес света».

Эти сочинения переведены на многие языки мира и явились предметом многочисленных исследований, в значительной мере сформировали европейские представления об Азии в целом и о монголах, в частности; более того, они по сей день остаются ценнейшими свидетельствами об истории взаимоотношений Запада и Востока. Отдельные фрагменты из сочинений первых европейских путешественников буду цитироваться мною по ходу изложения своей темы.

Как замечает Кыстаубаев Б.К.: «Между тем, отчеты иностранных разведчиков (авторов) корректировались сплошь и рядом теми, кто направлял их с разведывательными заданиями под легендой путешественников. Последние не очень-то благоволили татаро-монголам… Ими руководили какие-то низменные помыслы – показать как можно больше в неприглядном свете всех азиатов того времени, подчеркивая превосходство европейской цивилизации» [72, с. 79–80].

Петербургский исследователь А.Г. Юрченко предостерегает других историков от слепой веры средневековым хронистам: «Следует отказаться от буквального прочтения официальных текстов, поскольку они описывают заданные сценарии событий. Ценность этих текстов в их идеологической направленности. Они указывают на умонастроения и цели авторов, где факты не играют никакой роли. В противном случае современный исследователь продолжает собственный миф о Чингисхане (примеров чему несть числа)» [140, с. 11].

П. Карпини утверждает: «Что мы пишем вам для вашей пользы и предосторожности, вы должны верить тем безопаснее, что мы или сами видели всё своими глазами, странствуя одинаково у них и вместе с ними с лишком год и четыре месяца, или пробыв в их среде, или услышав от христиан, находящихся в плену среди них и, это, как мы уверены, достойно доверия» [51, с. 238]. Плано Карпини привез римскому папе Инокентию IX послание Великого хана Монгольской империи Гуюк-хана, которое сохранилось до наших дней.

Еще не доехав до ставки татарского хана, Г. де Рубрук, посланник французского Людовика IX, стал свидетелем действия законов и правил, установленных на завоеванных территориях. Например, француз красноречиво и убедительно описал переправу через большую реку у посёлка русских. Он полагал, что они (русские) должны дать коней из посёлка, поэтому отпустил на другом берегу животных, которых они привезли с собой, чтобы те вернулись к своим хозяевам; а когда они потребовали животных у жителей посёлка, те ответили, что имеют льготу от Бату, а именно: они не обязаны ни к чему, как только перевозить едущих туда и обратно. Даже от купцов они получают большую дань… «Мы были там в великом затруднении, потому что не находили за деньги ни лошадей, ни быков» [100, с. 139].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: