Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Название:Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906798-21-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Оловинцов - Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана краткое содержание

Каким образом малочисленный народ завоевал многомиллионный Китай, всю Центральную Азию, Кавказ, Поволжье, княжества Руси и еще половину Европы? Кто они – тюрки или монголы? …В это трудно поверить, однако, факты доказывают: государственным языком в Mangi el (Великой Монгольской империи), созданной Чингисханом, был тюркский язык. В книге представлена убедительная доказательная база: многочисленные артефакты, лингвистический сравнительный анализ и подтверждающие источники – монгольские летописи.

Адресуется тем, кто изучает и интересуется историей своего Отечества.

Тюрки или монголы? Эпоха Чингисхана - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Видимо, здесь уместным будем рассмотреть двоякую роль в поведении русского князя Даниила Романовича Галицкого.

На требование татарского посла: «Дай Галич!», Даниил сильно опечалился. К войне он не был готов. Вынужден был поехать к Батыю на поклон. Даниил знал, куда он едет и что его там ждет. Предварительно посланные гонцы князя привезли ему охранную грамоту и сообщили тонкости придворных церемоний татарского двора. Галицко-Волынская летопись повествует нам об этом визите со своей точки зрения, игнорируя какой-либо интерес к реальным проявлениям чужой культуры; здесь поклонение какому-то кусту, дьяволу, солнцу, луне, огню, питьё черного кобыльего молока-кумыса и другие мерзкие кудеснические пустословия. О, злее зла честь татарская! И как бы не было ему христианину пренеприятно, все татарские обычаи он беспрекословно выполнил. Собственная жизнь и «стол» дороже всего. «Пробыл князь у них двадцать пять дней, был отпущен, и поручена была ему земля, которая у него была. Он пришел в землю свою, и встретил его брат и сыновья его, и был плач об обиде его и большая радость о здравии его» [126, с. 239].

Но впоследствии князь Даниил Галицкий соблазнился посулами Римского Папы, принял католичество и получил сан «Русского короля». После смерти Даниила Галицко-Волынская Русь была разделена между Польшей и Литвой (1349 г.), а впоследствии полностью отошла к Польше. На пять веков! А Московское княжество выстояло (см. чуть выше).

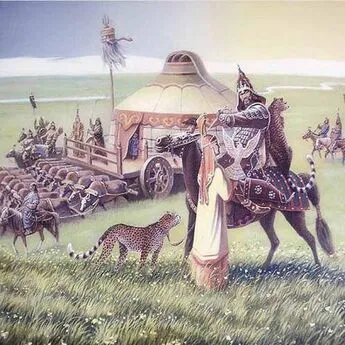

Что значило в то время быть монголом и подчиняться законам Великого хана?

Современный исследователь А.Г. Юрченко на этот счет высказался следующим образом: «О включении князя Даниила в систему монгольской иерархии, где этническое происхождение не имело никакого значения, и монголом становился каждый, кто обретал место в новой социальной группе. Термин «монгол» был имперским политомимом, видеть в «превращении» русского князя в татарина некий этнический аспект, насильственную смену стереотипа поведения – просто не понимать суть вопроса. Монгольская империя была открытой системой, ориентированной на включение и адаптацию новых групп. Быть монголом означало подчиняться императивом «Великого монгольского государства» [126, с. 238].

«И на протяжении всего «монголо-татарского ига» русский человек был и остался русским благодаря толерантности монгола, который не навязывал ему своё «житиё», как швед или немец» [137, с. 95].

Естественно, у всех на слуху возникает один из главных вопросов: сколько же платила Русь Орде в денежном выражении?

Сохранилась духовная грамота Дмитрия Донского, в которой точно указан размер «выхода» – дани Золотой Орде в денежных суммах, в рублях. С Вереи, например, 22,5 рубля, с Суходола, Смоляны и Скирменской слободы – по 9 рублей, со Звенигорода и Звенигородской волости – 342 рубля, а всего Московского княжества – 960 рублей.

А вся Русь в XIV веке платила 5000 рублей. При тогдашнем населении 5 000 000, в итоге получается – 0,1 копейки с человека. Тогда на копейку можно было купить пуд хлеба [9, с. 76].

Такая ситуация сложилась к концу XIV века, после Куликовской битвы. А в XIII веке, как и везде, согласно законов Чингисхана побежденные платили «десятину», десятую часть от всего своего имущества.

В этом же завещании Дмитрий Донской высказал свое заветное желание и надежду всего русского народа: «А переменит бог Орду, дети мои не имут давати выхода в Орду, и который сын мой возьмет дань на своем уделе, то тому и есть» [9, с. 177]. Что впоследствии и произошло. С 1472 года Русь прекратила выплату дани Орде.

И в заключение этого раздела необходимо пояснить – откуда взялся термин «татарское иго». Историк В.В. Каргалов (1980 г.) поясняет, что впервые оно было употреблено статс-секретарем польского короля Стефана Батория Рейнгольдом Гейденштейном. В. Каргалов отмечает, что «выдумка Гейденштейна, подхваченная известным французским историком де Ту, получила впоследствии самое широкое распространение в исторической литературе» [26, с. 282].

Сами российские князья не знали, что они находятся под «татарским игом».

Некоторые итоги «ига».

1. Вся власть в местных княжествах, как и в прежние былые времена, осуществлялась местным князем-рюриковичем, получившим ярлык (разрешение) на княжество в Орде.

2. Монгольских ратей (воинских гарнизонов) в городах на постоях не было.

3. В столице Золотой Орды городе Сарае в 1261 году была создана православная епархия. Русская православная церковь была освобождена от всяких налоговых сборов. Сарайский епископ Митрофан был утвержден митрополитом Кириллом. Сарайская (Сарско-Подонская) православная епархия объединяла кочевников-христиан Подонья, Приазовья (будущих донских казаков) и предоставляла гостям из Руси возможность найти духовного удовлетворения вдали от родины. Хан Золотой Орды Менгу-Темир (1267–1280 гг.) дополнил и расширил привилегии русской православной церкви. Под страхом смертной казни запрещалось кому бы то ни было проявлять неуважение к православной вере и оскорблять её священнослужителей. Церковь освобождалась от всех даней, податей и повинностей. Её имуществу и владениям гарантировалась полная неприкосновенность.

«Церковь не только поддерживала политику феодалов, направленную на установление мирных отношений с татарами, но и идеологически обосновывала власть ордынского хана над русскими землями, провозглашая её божественное происхождение» [62, с. 203].

4. Знатные «татары-монголы» свободно переходили в православие и в Москве получали важные государственные должности. Так на Руси появились дворяне с фамилиями: Аксаковы, Ахматовы, Басмановы, Карамзины, Темирязевы, Юсуповы… Свыше 30 % русских дворянских фамилий тюркского происхождения.

«Дух захватывает от гордости, – не правда ли? – но за русский народ, который смог предъявить им лучшие условия для своей реализации (перебежчикам из Золотой Орды), как это делает в настоящее время совокупный западный мир в лице США и ЕС: утечка мозгов и энергии лучших личностей многих стран мира перенаправлены естественно к ним, более развитым цивилизациям [39, с. 134].

5. Некоторые русские князья женились на ханских дочерях, продолжая традицию брать себе в жены «красных девок половецких». Екатерина II в своих исторических записках (с. 629) приводит следующий факт: «20 декабря 1274 г. представилась княгиня Феодора, супруга князя Глеба Васильевича, дщерь хана Ордынского». А на странице 650 помещено другое сообщение: «Хан Тудан-Темир «возлюби его зело (князя Федора Ростиславовича, внука Мстислава) выдал за него свою дочь» (в крещении получила имя Анна) [7]. А хан Узбек свою сестру Кончаку (в крещении Агафья) выдал за московского князя Юрия Даниловича. Подобных примеров множество.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: