Алексей Дельнов - Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна

- Название:Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАлгоритм1d6de804-4e60-11e1-aac2-5924aae99221

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4438-0535-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алексей Дельнов - Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна краткое содержание

Китай, как известно, богат древними достопримечательностями, природными красотами и великой историей. Книга Алексея Дельнова о Китае не просто первая в современной России иллюстрированная история Китая от основания государства до наших дней. Это уникальный по содержанию и оформлению труд по всей многотысячелетней китайской истории. Сотни иллюстраций, экскурс в религию, философию, описание быта китайских императоров и их подданных…

Книга написана легко и остроумно – это интересное и познавательное чтение. История Китая словно играет жанрами, представая перед нами то мелодрамой, то романом, то остросюжетным боевиком. Поэтому берите книгу в руки, листайте страницы, и за интереснейшим чтением не заметите, как откроете для себя древнюю и загадочную страну, которую только мы называем «Китай».

Китайская империя. От Сына Неба до Мао Цзэдуна - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

«Великое предостережение», таблички с законами – не единственные проявления стремления Чжу Юаньчжана придать своей власти публичный характер. Время от времени он обращался к своим подданным с письменными посланиями – «великими речами». В одной из них он оправдывал необходимость суровых кар для изменников; другая представляла по форме поучительный рассказ, адресованный собственным сыновьям: описывалось, какие беды постигали всю Поднебесную в случаях, когда принцы восставали на своего отца; третья, под названием «Законы предков», назидала их же в правилах поведения. Речь «Исследование установлений» определяла некоторые параметры жилищ знатных людей, их экипажей и паланкинов.

Особенно интересно «Краткое наставление народу». Оно содержало рассуждения, которые должны были способствовать тому, чтобы сельские старейшины справедливо вершили суд и выносили другие решения. В нем же устанавливалось, что в каждой деревне кто-то из нетрудоспособных – калека, слепец или старик должен ходить по улицам в сопровождении поводыря, звенеть колокольчиком (обязательно медным и с деревянным язычком) и провозглашать великие истины: что надо почитать родителей и ублажать их в старости, усердно воспитывать детей и внуков, дружить с соседями, прилежно трудиться и стараться не делать ничего дурного.

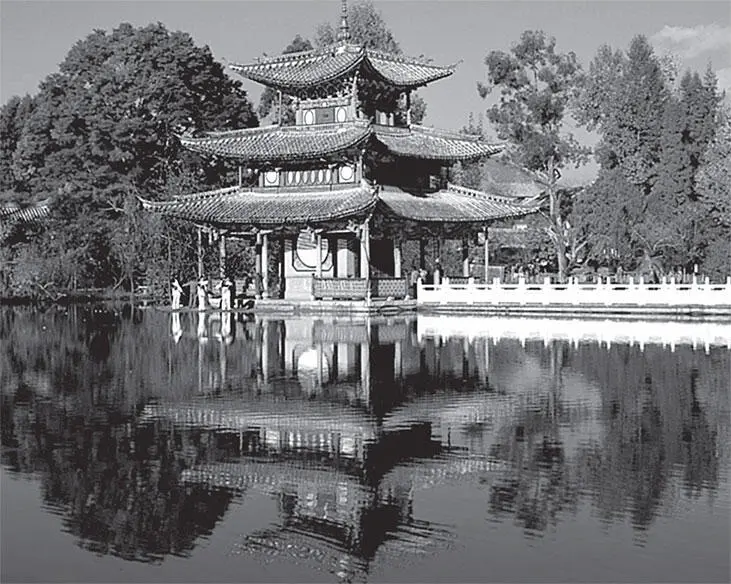

Императорский дворец. Пагода

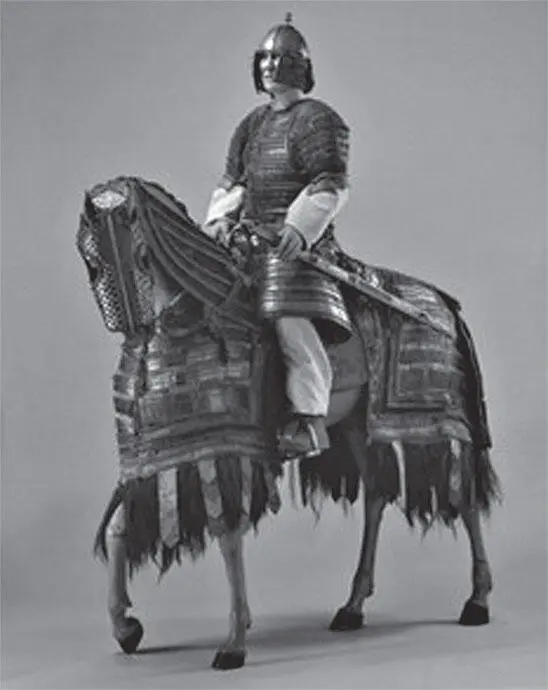

Тибетский всадник в стальных доспехах

Наверное, слепцы звенели колокольчиками не зря. Поднебесная, в годы правления этого странноватого императора с недоброй посмертной славой, пребывала, можно сказать, в цветущем состоянии.

Не иначе, как ему помогали и высшие силы. Человеком Чжу Юаньчжан был набожным. Он прилежно служил духам своих предков, совершая жертвоприношения в помянутом выше столичном храме. А поскольку к совершению обряда надо было приступать подготовленным, он распорядился установить в своих покоях металлическую статую, держащую бамбуковую дощечку, на которой было начертано «пост» – чтобы напоминала о необходимости воздержания. Однажды, во время засухи, он три дня не заходил во дворец, молился и предавался посту – чтобы умилостивить духов дождя. Но те были глухи к просьбам. Тогда государь стал молиться еще усерднее: следующие три дня он просидел на безжалостном солнцепеке в крестьянском халате и соломенных сандалиях, питаясь только самой грубой пищей, которую приносила ему жена, императрица Ма (дочь его старого соратника). По прошествии этих дней во дворец он вернулся, но пост все равно соблюдал. Менее чем через неделю пошли обильные дожди.

Сразу же по приходе к власти император нарек имена всем духам крепостных стен и окружающих их рвов и обязал начальство всех городов почитать их жертвоприношениями.

Из войн, происходивших во времена правления Чжу Юаньчжана, можно отметить следующие. Чтобы пресечь набеги с Тибета, туда был совершен большой поход. В непрекращающейся борьбе с монголами однажды удалось даже захватить и сжечь Каракорум. Пожалуй, главным врагом в эти годы были японские пираты: они постоянно грабили и разоряли восточное побережье, а по рекам проникали и вглубь страны. Для защиты от них в устьях рек были построены военные форты, но морских разбойников не останавливало и это.

Скончался первый император минской династии в 1398 г., в возрасте 70 лет. За ним, совершив самоубийство, добровольно последовало 38 из 40 его наложниц. Это соответствовало монгольским обычаям, которые так не любил Чжу Юаньчжан, но которые, как оказалось, смогли оставить смертоносные побеги в китайских душах.

Мин: неоднозначная стабильность

Покойный император оставил после себя указ о престолонаследии, по которому, как в феодальной Европе, трон должен переходить к старшему сыну, а если тот не переживет отца – к его старшему сыну, то есть к внуку предшественника. Так и вышло, и вторым императором минской династии стал шестнадцатилетний Чжу Юньвэнь. В отличие от деда, это был юноша с мягким характером, но такой же страстный любитель книг.

В качестве советников он окружил себя учеными конфуцианцами. Были снижены налоги и ограничены размеры имущества буддийских и даосских монастырей. Но когда правительство попыталось указать удельным князьям на отведенное им по указу Чжу Юаньчжана место, оказалось, что тот напрасно надеялся на их родственную лояльность.

Сын Чжу Юаньчжана и дядя молодого императора – Чжу Ди основательно обустроился в своем северокитайском уделе, в который входил и Пекин. Человек властный и решительный, он успешно воевал с монголами, увеличил и закалил в боях свою армию. Уже в 1399 г. он затеял распри с соседними князьями, что привело к череде усобиц, переросших в гражданскую войну.

В 1402 г. его войска, благодаря открывшим городские ворота предателям, ворвались в Нанкин. Императорский дворец запылал, и в его развалинах были потом обнаружен три обгоревших трупа. Победители решили, что это император, императрица и их старший сын.

Однако многие были уверены, что свергнутый государь успел остричь волосы, переодеться в монашеское облачение – и отравился странствовать с посохом по Китаю. Есть основания надеяться, что это не стопроцентная легенда.

Восторжествовавший удельный князь сделался новым императором (правил до 1424 г.). Эпоху своего правления он назвал Юн Лэ («Долгая радость») – так часто называют в источниках и его самого. Возможно, частично своему успеху он обязан тому, что, по монгольским обычаям, имел обыкновение ходить в старом белье и не мыться – «чтобы не смывать счастья». Второго сына предшественника, которому было всего два года, и всю его родню он отправил в заточение. Малышу суждено было состариться там и выйти на волю только в возрасте 57 лет. Юн Лэ не помиловал многих приближенных Чжу Юньвэня и остававшихся верными ему во время войны чиновников – тысячи их были осуждены на казнь, каторгу или ссылку.

Придя к власти во многом благодаря обладанию собственным княжеством, он вовсе не желал, чтобы кто-то устроил ему то же самое, что он – предшественнику. Поэтому удельное властительство было отменено, но императорский клан перешел на государственное содержание и составил собой наследственную аристократию (через несколько поколений эти господа расплодились так, что мало не показалось, и это создавало серьезные финансовые проблемы). К ней присоединились и многие военачальники императора – он щедро раздавал им поместья, а их сыновья наследовали почетные титулы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: