Дмитрий Урушев - Русское старообрядчество

- Название:Русское старообрядчество

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-86250-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Урушев - Русское старообрядчество краткое содержание

Эта книга посвящена самым ярким эпизодам и основным вехам истории старообрядчества. Рассказ об этом исконно русском духовном движении начинается со времен появления христианства на Руси и доходит до наших дней. Читатель знакомится с живыми портретами выдающихся исторических деятелей (протопоп Аввакум, боярыня Морозова и др.), с яркими рассказами о достопамятных событиях. Книга написана легко, но не легковесно. За простым повествованием скрывается большая работа историка в архивах и библиотеках. Такая книга будет интересна самой широкой читательской аудитории, прежде всего — детям, молодежи и людям, впервые услышавшим о старообрядчестве. Книга может быть использована в качестве учебного пособия при преподавании предмета «Основы православной культуры».

Русское старообрядчество - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теперь священнику, немолодому и недужному, страдающему болезнью ног, приходилось не только служить в Сысоево, но и ежемесячно бывать в Корьхово, по первому требованию выезжать в Ленинград для крещения, исповеди и причащения.

Шли годы. Почтенный иерей совсем одряхлел и разболелся. Ноги его едва ходили, а руки с трудом удерживали младенца при крещении.

В 1973 году священник написал письмо московскому архиепископу Никодиму (Латышеву) с просьбой прислать ему замену и отправить на покой. Но владыка ответил: «Замены тебе нет, поэтому на покой отправить тебя не могу».

Начало 1983 года иерей встречал в постели — почти всю зиму он проболел. Здоровье его ухудшалось. Но на пасхальной седмице он оживился. Из Ленинграда пришла добрая весть: власти передали старообрядческой общине бывшее церковное здание.

Священник приободрился. Но ненадолго.

Неутомимый труженик на ниве Божьей отец Илья Ближников скончался 6 августа 1983 года на руках у дочери. Его похоронили на кладбище в Сысоево рядом с Анисией Дневной.

Глава 73. Семья Лыковых

В июне 1978 года исследователи-геологи искали залежи железной руды в верховьях реки Абакан [176] Абакан — левый приток Енисея.

. Облетая на вертолете безлюдную тайгу, они увидели на склоне горы огород и избушку.

Выбрав погожий день, исследователи отправились навестить загадочных лесных жителей. Они вышли к хижине, почерневшей от времени и дождей.

Скрипнула низкая дверь. И к незваным гостям вышел старик, босой, в латаной-перелатаной рубахе и штанах.

Воцарилось молчание. Наконец кто-то из геологов сказал:

— Здравствуйте, дедушка! Мы к вам в гости.

Старик нерешительно ответил:

— Ну, проходите, коли пришли…

Гости вошли в темную избушку. Там прятались две женщины. Одна из них кричала:

— Это нам за грехи! За грехи!

Другая медленно оседала на пол, держась за столб, подпирающий потолок. В ее глазах застыл ужас.

Так в непроходимой тайге была найдена семья старообрядцев Лыковых.

В июле 1982 года их посетил журналист Василий Михайлович Песков. Он написал о Лыковых книгу «Таежный тупик», которую прочли миллионы людей. О староверах-отшельниках узнал не только весь Советский Союз, но и весь мир…

В 1930-е годы несколько семей старообрядцев Часовенного согласия, в том числе и Лыковы, спасаясь от преследований советской власти, ушли в тайгу, подальше от греховного мира. С собой они унесли иконы, церковные книги и семена некоторых растений.

Также унесли запасные Дары для причастия и святую воду, которую по мере убывания разбавляли новой водой. Запасные Дары хранились в маленьком старом бочоночке. Эта великая святыня — память о благочестивых иереях с Иргиза, которых признавали предки Лыковых.

Семья постепенно уходила все глубже в тайгу. Вел ее отец Карп Осипович. За ним безропотно следовала мать Акулина Карповна с двумя детьми — Савином и Натальей. В лесу родились еще двое детей — Дмитрий и Агафья.

Лыковы обжились в тайге, срубили избушку и развели огород. Выращивали репу, горох, рожь, картошку, лук и коноплю. Репа, горох и рожь служили подспорьем в еде, но не были основой питания.

Ржи собиралось очень мало. Подсушенное зерно толкли в ступе и по большим праздникам варили из него кашу.

Питались отшельники преимущественно картошкой. Держали ее в погребе. Но даже в нем картошка долго не хранилась. Тогда Лыковы приспособились делать запас из сушеной.

Картошку резали тонкими ломтиками и сушили в жаркие дни на больших листах бересты или прямо на крыше. Досушивали, если надо было, у огня и на печке. Вся изба была заставлена берестяными коробами с заготовленной картошкой.

Из сушеной, толченой в ступе картошки отшельники пекли хлеб, добавляя две-три горсти измельченной ржи и пригоршню толченых семян конопли. Это своеобразное тесто, замешенное на воде без дрожжей и закваски, пекли на сковороде. Получался толстый блин черного цвета.

Скудную пищу Лыковых дополняли дары леса — березовый сок, кедровые орехи, дикий лук, крапива, ягоды и грибы. Летом и осенью, пока на реке не стал лед, ловили рыбу. Ели ее сырой и печенной на костре, сушили впрок.

В тайге обитают лоси и олени. На них отшельники охотились: рыли на тропах ловчие ямы и ждали, когда в них попадется зверь.

Добыча была нечастой. Но когда удавалось разжиться мясом, Лыковы пировали. И не забывали заготавливать мясо впрок. Его разрезали на узкие ленты и вялили на ветру.

Соли не было. И это было наибольшей трудностью жизни в тайге.

— Истинное мучение! — говорил Карп Осипович.

Когда староверы познакомились с геологами, то не решились брать у них продукты. Отказались даже от хлеба и муки. Но соль взяли. И с тех пор уже не ели без нее.

Из конопли Лыковы делали ткань. Коноплю сушили, вымачивали в ручье, мяли и трепали. На прялке свивали конопляную нить. Затем из нее на простом станке ткали грубую ткань.

Одежду шили самую простую — в виде мешков с дырками для головы, которые подпоясывали веревками. На ноги отшельники надевали берестяные калоши. Иногда — самодельные кожаные сапоги. Но чаще ходили босиком, даже по снегу.

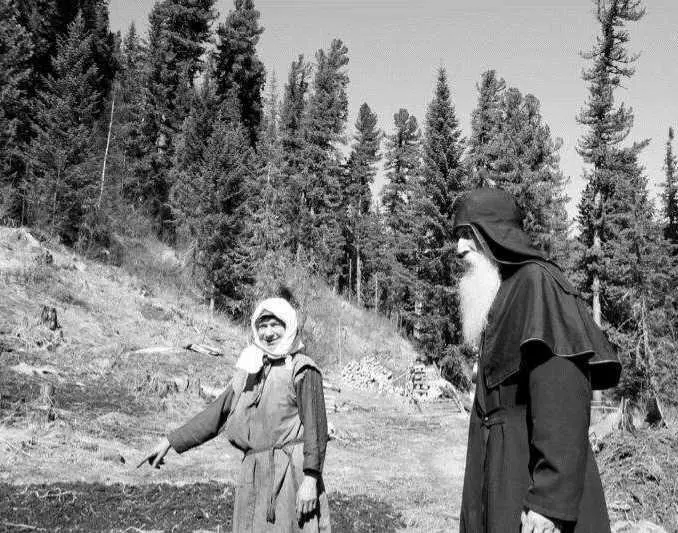

Митрополит Корнилий в гостях у Агафьи Лыковой. Фотография 2014 г.

В 1961 году, когда на огороде случился неурожай и тайга ничего не дала, Акулина Карповна умерла от голода и непосильного труда. Последние ее слова были:

— Как будете без меня?

Действительно, после смерти матери семье пришлось туго. Ведь она делила с мужем все тяготы отшельнической жизни. Рубила и корчевала лес, сажала и копала картошку, ткала и шила одежду, ловила рыбу, помогала класть сруб и рыть погреб.

Еще девочкой Акулина Карповна освоила церковную грамоту. Этой премудрости она научила и детей. Вместо тетрадок использовала бересту. А вместо чернил — сок жимолости. Если в этот сок макать заостренную палочку, можно выводить на бересте бледно-синие буквы.

Через 20 лет после смерти матери, в 1981 году почти вся семья Лыковых вымерла. Первым — в октябре — от сильной простуды скончался младший сын Дмитрий.

В декабре умер старший сын Савин. Он был самым смышленым в семье. Сам научился, перепробовав многие способы, выделывать шкуры животных и шить из них сапоги.

При этом Савин был начитан и сведущ в церковных книгах. Он был тверд в вопросах веры и возражал против общения семьи с геологами, считая это грехом.

Савин скончался, надорвавшись на работе — надорвался, копая из-под снега картошку. За умирающим ухаживала сестра Наталья. Когда брата не стало, она заплакала:

— Я тоже умру от горя.

И скончалась через несколько дней — 30 декабря 1981 года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: