Вячеслав Воробьев - История Тверского края

- Название:История Тверского края

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Созвездие

- Год:2005

- Город:Тверь

- ISBN:5-901460-15-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Вячеслав Воробьев - История Тверского края краткое содержание

Учебное пособие по истории Тверского края от первобытности до конца 20 века.

История Тверского края - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Поселения переместились в основном на озёра. "Главное" поселение обычно располагалось у выхода реки из озера. На побережье могло быть значительное число поселений и кратковременных стоянок. Это зависело от размеров озера, высоты берега, очертаний береговой линии, вида почвы, обилия рыбы и т.д. Конечно, больше всего стоянок неолита на огромном озере Селигер.

Ещё недавно лесной неолит называли "пережиточным", поскольку в это время в степной зоне и к югу от неё люди уже осваивали земледелие и скотоводство. Но справедлива ли такая оценка? Ведь рыболовческо-охотничье хозяйство лесной зоны обеспечило рост населения, расцвет техники обработки камня, кости, рога, дерева. Завершалось сплошное заселение обширных территорий. Устойчивыми были родоплеменные отношения. Сложное и глубокое содержание имела духовная культура. Это совсем не пережиточный, не тупиковый путь развития. Он полностью соответствовал природным условиям края лесов, рек и озёр.

Именно начиная с неолита, Великий водораздел становился одним из центров взаимодействия европейских и азиатских культур.

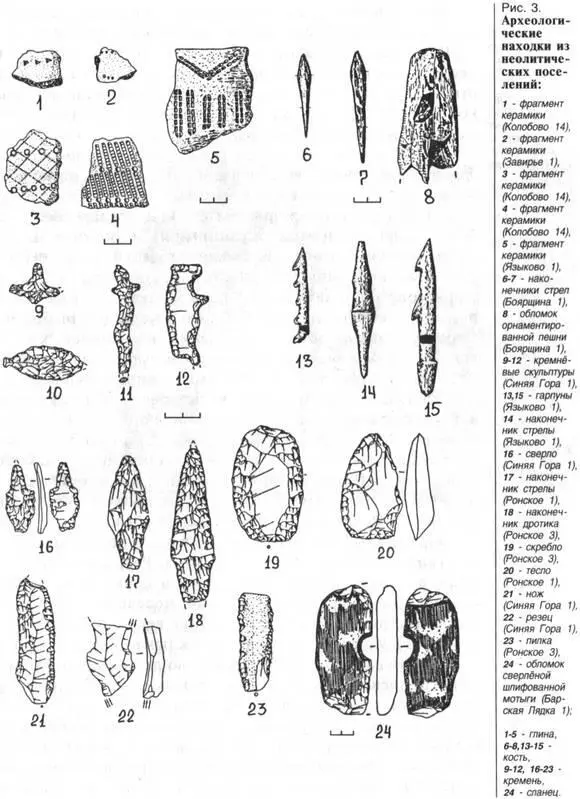

В Тверской области открыто огромное число поселений неолита — более 2000. Территория Верхневолжья традиционно относилась археологами к области распространения льяловской неолитической культуры (по стоянке у д. Льялово Московской обл.). Для этой культуры, в частности, было типичным изготовление глиняной посуды, украшенной ямочно-гребенчатым орнаментом. [10] Ямочно- гребенчатый орнамент — вдавления штампов на поверхности глиняных сосудов перед обжигом, образующие узор в виде сочетаний ямок и полосок с узкими поперечными нарезками.

Время существования льяловской культуры — от начала 3-го до первой трети 2-го тыс. до н.э. Таким образом, выявился огромный разрыв между концом мезолита (начало 5-го тыс. до н.э.) и самыми ранними из льяловских поселений.

Но в столь благоприятных климатических условиях население не могло покинуть местность, богатую зверем и рыбой. Для территории Тверского Поволжья эта загадка была решена в 1972 г. раскопками поселения у д. Языково в Кашинском районе. Оно занимало участок острова, отделённого от берега узкой протокой. Здесь были настилы, свайные постройки [11] Свайные постройки — шалашевидные или каркасно-столбовые жилища на помостах, устроенных на забитых в топкое дно (берег) реки или озера деревянных сваях.

и, вероятно, рыбацкие заколы, [12] Закол — деревянная плотина со встроенными приспособлениями для ловли рыбы.

служившие и мостками на коренной берег. В нижней части культурного слоя на острове и под толщей торфа найдены обломки толстостенных горшков с накольчатым орнаментом, не встречавшиеся прежде при раскопках. Вместе с ними археологи обнаружили скребки и резцы на ножевидных пластинах, рубящие орудия на отщепах и другие изделия, типичные больше для мезолита. Сходные поселения были открыты также в Ивановской и Ярославской областях.

Образцы торфа и дерева из этих раскопок датированы физическими методами [13] Физические методы датирования — основаны на количественном анализе физических характеристик ископаемых изделий.

5—4 тыс. до н.э. Разрыв между мезолитом и льяловской культурой оказался заполненным. За годы, прошедшие со времени открытия, поселения археологической культуры, получившей название верхневолжской, найдены повсюду в Тверской области, включая Верхнее Подвинье.

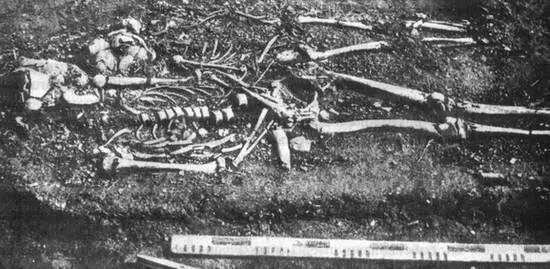

Раскопки поселения у д. Языково дали обширную коллекцию кремнёвых, сланцевых и костяных орудий труда и оружия: наконечников стрел, дротиков и копий, резцов, ножей, свёрл, пилок, топоров, тёсел, долот и т.д. Разнообразны обряды погребения в найденном здесь же могильнике. Помимо обычных захоронений обнаружены костяки без черепов. Одному из покойных на шею был положен крупный камень. На женском костяке в этом же погребении встречено ожерелье из нескольких десятков зубов животных: в центре — медвежий клык, по обе стороны от него располагались резцы бобра, лося, кабана, клыки и резцы волка, лисицы. Разнообразие обрядов отражало сложные представления о загробном мире.

Рис. 4. Погребение на поселении Языково 1, Кашинский район. Неолит. Раскопки 1977 г.

В одном из детских погребений могильная яма оказалась насыщена охрой — буроватой краской минерального происхождения, символизировавшей (как и янтарь) огонь, тепло, жизнь, солнце. В погребении найдены две подвески: янтарная и яшмовая. Эти украшения показывают направления первобытного обмена и связей Великого водораздела с другими территориями. Янтарь имеет балтийское происхождение, а яшма добыта в одном из приуральских месторождений.

Поселения рыболовов и охотников неолита раскопаны в Тверской области повсеместно: на Петровских озерах восточнее Твери, на Мологе под Бежецком, во всех уголках Валдайского Поозёрья — от Лесного (стоянка Иловец) до Осташковского и Пеновского районов (стоянки Синяя Гора и Остров Дубовец).

Особый культурный мир, связанный с Юго-Восточной Прибалтикой, представляет собой Верхнее Подвинье, где найдено свыше 600 поселений неолита. Плотность заселения берегов некоторых озёр здесь удивительна: на оз. Охват более 100 стоянок каменного века; на небольших озёрах, через которые протекает речка Туросна в Жарковском районе, — около 160 поселений.

В середине 4-го тыс. до н.э. на Великий водораздел пришли с северо-восточных территорий древние финны. Их передвижения связаны с климатическими изменениями. Финны остались здесь на тысячи лет и оказали огромное влияние на этническую и хозяйственную историю края. В средние века они растворились среди славян. Продвижение финнов на запад в основном ограничивалось течением Волги от Селижарова до Зубцова, хотя отдельные их коллективы проникали и в Верхнее Подвинье. Там же расселились и прибалтийские финны, продвинувшиеся навстречу с берегов Чудского и Псковского озёр и с побережья Финского залива.

В археологических материалах территории водораздела нет свидетельств враждебных отношений местного и пришлого населения: следов убийств — в погребениях, разрушений конструкций — на поселениях, а также обособленного проживания. Напротив, представители культур, обитавших здесь в 4—3 тыс. до н.э., заимствовали друг у друга технические приёмы и изобретения, орнаментацию керамики, [14] Керамика — главным образом обожжённая глиняная посуда.

типы украшений и т.д. Этому способствовали смешанные браки, товарообмен, совместная добыча кремня.

Интервал:

Закладка: