Владимир Бойко - Трагедии Северного Подплава

- Название:Трагедии Северного Подплава

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Горизонт

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906858-16-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Бойко - Трагедии Северного Подплава краткое содержание

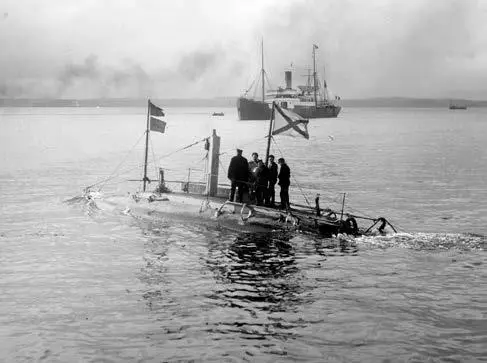

В книге рассказывается о гибели подводных лодок в начале становления Подплава Северного флота, в годы Русско-японской войны, Первой мировой войны, Великой Отечественной войны, годы «Холодной» войны и в послевоенное время. Помещены фотографии и показан Боевой путь погибших подводных лодок.

Только за последние полвека погибли девятнадцать отечественных подводных лодок. Всего в катастрофах и авариях за этот период Отечество потеряло около тысячи подводников, в шести катастрофах команды подводных лодок погибли в полном составе вместе с кораблем. На дне морей и океанов покоятся пять отечественных атомных подводных лодок. Трагические события, уносящие жизни десятков и сотен защитников Отечества, не должны быть забыты и должны быть увековечены, как была увековечена дата 7 апреля — День гибели атомной подводной лодки Краснознаменного Северного флота К-278 («Комсомолец»), которая вошла в сердца всех подводников и подавляющего большинства населения постсоветского пространства, как день Памяти и скорби по командам погибших подводных лодок.

Память о погибших подводных лодках и подводниках навсегда останется в людских сердцах, будет бережно храниться подводниками новых поколений.

Трагедии Северного Подплава - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По каждому случаю гибели подводных лодок и личного состава работали государственные комиссии и, как было заведено, партийные комиссии, карающие командиров подводных лодок. Однако и сейчас многое неясно о причинах катастроф, а в ряде случаев выводы, необходимые для безаварийного плавания действующих экипажей подводных лодок, сделаны не были. И в прежние года были катастрофы, связанные с гибелью подводных лодок в послевоенное время. Достаточно вспомнить гибель (до сих пор по невыясненным причинам) подводной лодки С-117 в 1952 году.

Выяснению причин не помог даже доклад И.В.Сталину об этой катастрофе. Вероятность аварий и катастроф намного увеличилась в годы «Холодной войны».

Несмотря на героизм подводников, качество организации подготовки экипажей подводных лодок, их подготовка к несении Боевой Службы, или к плановому выходу в море, оставляло желать лучшего. Примерами могут служить катастрофы с атомной подводной лодкой К-56 в 1973 году и с дизельной С-178 в 1981 году, приведшими к гибели пятидесятидевяти подводников. Особенно ярко проиллюстрировала такое положение катастрофа с затоплением и гибелью части экипажа атомной подводной лодки К-429, казалось бы, в простых условиях — при дифферентовке подводной лодки.

Случались аварии и катастрофы чисто на первый взгляд по техническим причинам, а при более детальном рассмотрении — по организационным причинам, как на атомных, так и на дизель-электрических подводных лодках. Все они были связаны с преступно халатным отношением в работе штабов всех уровней и как следствие этого — «четко спланированной» гибелью К-278 7 апреля 1989 года и К-141 12 августа 2000 года. Имея перерыв в плавании более девяти месяцев, экипажи этих уникальных атомных подводных лодок были с грубейшими временными интервалами введены в 1-ю линию и в состав сил постоянной готовности. И как результат — гибель подводников в мирное время.

Книга «Трагедии Северного Подплава» — попытка вспомнить все погибшие подводные лодки Северного флота. На страницах книги указаны случаи как аварийного, так и боевого характера гибели подводных лодок. В книге также приведены фотографии погибших подводных лодок и фотографии мемориалов и памятников подводным лодкам, которые увековечивают боевые успехи, мужество и отвагу подводников в борьбе с противником и стали памятниками подводникам, погибшим при их испытаниях и эксплуатации.

Владимир Бойко

ветеран-подводник ВМФ РФ

Создание и развитие Подплава Северного флота

Из подводных лодок на Северный морской театр первой была доставлена подводная лодка «Дельфин», построенная накануне Русско-японской войны. «Дельфин» перевезли из Владивостока в Архангельск по железной дороге. В 1915 году из Петрограда в Архангельск прибыли еще две малые подводные лодки. Четвертая подводная лодка — «Святой Георгий» была куплена в Италии. В мае 1917 года она вышла из Генуи и в сентябре прибыла в Архангельск, пройдя свыше 5 000 миль, тем самым совершив один из наиболее дальних переходов в истории русских подводных лодок, совершенных в военное время и при неблагоприятных метеорологических условиях.

Первая мировая война с особой убедительностью показала огромное значение для России Северного морского театра и необходимость создания здесь достаточно сильного военного флота. Стала также очевидной полная возможность использования в заполярных условиях для ведения боевых действий не только надводных кораблей, но и подводных лодок, а также всех видов оружия, в том числе минного.

Успехи в развитии тяжелой промышленности позволили Советскому государству приступить в 1932 году к созданию полноценной военно-морской силы на берегу Северного Ледовитого океана, способной беспрепятственно «защищать великодержавные интересы России в той части земного шара, где это потребуется обстоятельствами». С завершением весной 1933 года основных работ по сооружению Беломоро-Балтийского канала силами советских заключенных советское правительство принимает решение о переводе на Север первых восьми боевых балтийских кораблей, в том числе две большие подводные лодки тип «Д»: Д-1, принятая в состав Балтийского флота осенью 1930 года и давшая литерное обозначение всей серии из шести подводных лодок, и Д-2, принятая в состав БФ в 1931 году.

21 сентября 1933 года в Мурманске собрались все корабли Северной военной флотилии (СВФ), сформированной в июне и состоявшей из Отдельного дивизиона эсминцев и Отдельного дивизиона подводных лодок во главе с командующим флотилией З.А.Закупневым. Командиром Отдельного дивизиона подводных лодок в 1934 году становится К.Н.Грибоедов, имевший семилетний опыт командования подводной лодкой. В качестве плавбазы дивизиону придается небольшой транспорт «Умба».

Сначала флотилия базировалась на Мурманск. В октябре 1934 года надводные корабли перешли в Полярное (бывший Александровск), еще через год туда же перешли подводные лодки, штаб и командование флотилии. В 1935 году командующим Северной войной флотилией становится флагман 1 ранга К.И.Душенов.

Начатые осенью 1933 года регулярные выходы подводных лодок в море подводники продолжат и в следующие два года. Осваивая Северный театр, они совершат ряд самостоятельных походов, чтобы приобрести опыт плавания в заливах, губах и проливах Баренцева моря. За успешное освоение театра десять подводников из состава Отдельного дивизиона подводных лодок в 1935 году награждаются орденами. Среди них командир дивизии Грибоедов, командиры подводных лодок Рейснер, Секунов. В 1936 году походы становятся еще более продолжительными.

Как архивные документы, так и документальная историческая литература сохранили очень мало фактов деятельности флотилии в тот период. Сохранились аттестации на командиров подводных лодок, позволяющие судить о работе, которую проводили подводники-североморцы в ту пору. Вот что написано в аттестации на Льва Рейснера: «Лев Михайлович Рейснер был награжден орденом Ленина. Этот широко образованный человек имел все основания считаться образцовым командиром, но мешали его некоторые своеобразные взгляды. Рейснер считал, что на флоте командир имеет слишком мало прав, внешне почти не отличается от краснофлотцев, а это ведет к панибратству, говорил, что мы в области морской культуры должны кое-что взять у старого флота. Проскальзывала в словах Рейснера и недооценка партийно-политической работы. Нельзя было не уважать его за талант и способности как подводника, но трудно было мириться с его настроениями, тем более что он имел влияние на известную часть командиров, особенно молодых подводников, преклонявшихся перед его мастерством.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: