Коллектив авторов - Польша и Россия в первой трети XIX века

- Название:Польша и Россия в первой трети XIX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентИндрик4ee36d11-0909-11e5-8e0d-0025905a0812

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-087-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Коллектив авторов - Польша и Россия в первой трети XIX века краткое содержание

В монографии впервые в российской и польской историографии комплексно исследуется история конституционного Королевства Польского 1815-1830 гг. в составе Российской империи. Рассмотрены основные тенденции экономического, общественного и политического развития польского государства, фундаментальные процессы трансформации польского общества первой трети XIX в. и его социальных и политических институтов во взаимодействии с соответствующими институтами Российской империи. Особое внимание уделено конституционному устройству Королевства, общественному движению и конспирации. Широко представлено развитие польской национальной культуры в эпоху, предшествовавшую восстанию 1830-1831 гг. Рассмотрены также проблемы взаимного восприятия и формирования национальных стереотипов поляков и россиян во взаимоотношениях общества России и Польши.

Польша и Россия в первой трети XIX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Статистика времени Княжества Варшавского и Королевства Польского (см. в Приложении таблицы III—V) оперирует теми же категориями крестьянства, что и в эпоху Четырехлетнего сейма. Как и в конце XVIII в., категории крестьянства определялись в зависимости от места крестьянина в помещичьем хозяйстве. Однако в статистических описаниях XIX в. они расположены в порядке, определенном отношением крестьянина не к помещику, от которого они были формально свободны, а к земле, в зависимости от обладания наделом. В соответствующей последовательности они приведены и в исследовании 3. Киркор-Кедронёвой 11.

В Княжестве Варшавском в первую группу были включены крестьяне, обладавшие наделом земли. Однако состав этой категории, очевидно, неоднороден. В нее входили как крестьяне, выкупившие свой надел или получившие его на льготных условиях (чиншовники, окупники, колонисты), так и крестьяне, продолжавшие работать на барщине, платить оброки и нести другие повинности в не меньшем объеме, чем при крепостном праве (рольники, полурольники и загродники). Вторую группу составляли крестьяне (халупники и огродники), имевшие минимальные наделы. Однако и здесь экономическая природа этой группы и ее социальный статус представляются весьма неопределенными. Высокопроизводительное и доходное пригородное товарное садоводство и огородничество в хозяйствах огродников мало сопоставимо с аналогичным по размеру надела, но совершенно иным по своей экономической природе хозяйством халупника (слабосильным, не способным обработать полный надел). Часто халупники были работниками текстильных мануфактур. Наконец, третью группу составляли крестьяне, лишенные земельного надела и непосредственно работавшие в помещичьем хозяйстве. В этой группе к работающим по найму, несомненно, относились выробники (поденщики). Остальные же составляли традиционное население шляхетского имения, как, например, работавшие на барщине коморники, получавшие для пропитания долю помещичьего урожая. Такие «слуги» часто имели свой дом, приусадебное хозяйство, пользовались помещичьими угодьями, хотя и не считались официально держателями наделов. Парубки составляли промежуточный слой между коморниками и выробниками. Это были постоянные жители имения, работавшие в нем по некоему договору с владельцем. Однако содержание этого договора, как правило, сводилось к тем или иным формам отработок, а найм носил полуфеодальный кабальный характер.

В статистике 1827 г. встречаются те же три группы крестьянства, что и в 1810 г., но из первой группы исчезли полурольники и загродники. Первые были держателями половины надела и соответственно должны были нести половину от нормального размера повинностей (барщины и оброка). Однако в действительности никаких пропорций в этом не соблюдалось, так как условия договора о размере надела и повинностей определялись только «кабальным» соглашением помещика с держателем надела. Поэтому рольники и полурольники представляли собой единую категорию, что и было зафиксировано в статистике. Загродники также растворились среди прочих держателей наделов. Правда, исключение полурольников и загродников из статистических отчетов отнюдь не означало их исчезновения из реальной жизни. Согласно помещичьим инструкциям и вотчинной документации, эти категории крестьянства еще длительное время сохранялись среди сельского населения Королевства Польского, что лишний раз подчеркивало консервативный феодальный характер польской деревни. В первой группе появилась новая категория – эмфитеисты, к которой принадлежали держатели земли на условиях долгосрочной аренды. Вторая группа осталась без изменения. Внешне наиболее значительные перемены произошли в третьей группе, из которой оказались исключены коморники. Это соответствовало общероссийской практике запрета на перевод крестьян в дворовые, поэтому коморники слились с другими категориями работников в шляхетских имениях. При этом трудно судить, насколько в действительности изменились их экономическое положение и сословный статус. По этим же причинам исчезла из сферы статистического учета, перейдя в другие категории, и многочисленная «прислуга» в шляхетских усадьбах. В группу работников были включены и овчары, что было связано с развитием в Королевстве овцеводства и суконных мануфактур.

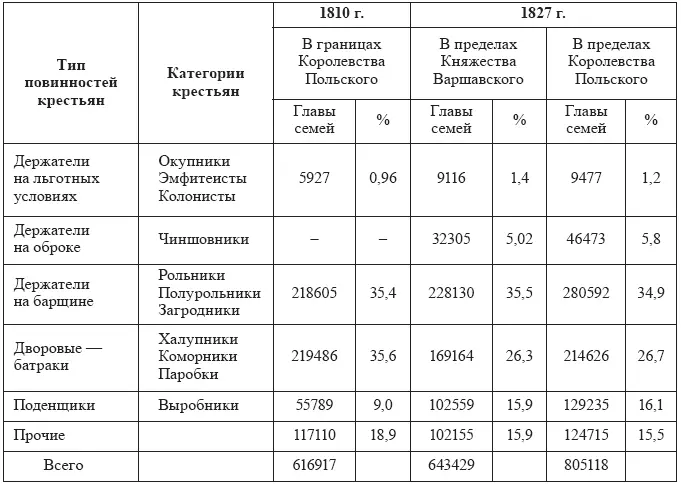

Данные о численности категорий крестьянства в зависимости от формы их основных повинностей в пользу помещиков приведены в таблице № 10. За единицу подсчетов были взяты данные статистики о главах крестьянских семей, служивших основной единицей учета крестьянского населения в Королевстве Польском. Такой выбор представляется оптимальным. Учет по главам семей имеет наиболее полную исходную базу в источниках, соответствует старопольскому подворному учету «дымов» и в большей мере отражает статус крестьянского хозяйства, поскольку не фиксирует участия членов крестьянской семьи в дополнительных работах и промыслах.

Таким образом, как следует из материалов таблицы, по отношению к помещичьему хозяйству польское крестьянство делилось на две основные группы. К первой относились крестьяне, несшие в пользу помещика феодальные повинности (в 1810 г. их доля составляла 71,0%, в 1827 г. – 67,4%), ко второй – батраки (поденщики), доля которых за рассматриваемый период хотя и почти удвоилась – с 9,0 до 16,1%, но все же была относительно невелика. Подавляющее преобладание феодальных отношений в деревне становится еще более очевидным, если учесть, что в промежуточных слоях также превалировала господствовавшая тенденция отработочных форм эксплуатации.

Таблица № 10.

Распределение крестьянства Королевства Польского по типу повинностей (главы семей)

Содержание крестьянских повинностей практически ничем не отличалось от повинностей при крепостном праве. Так, для держателей полного надела (с каждой хелминской влоки [3]) минимальной нормой считалось 2 дня в неделю барщины и 36 рабочих дней в году по поддержанию дорог и мостов. Помимо этого, держатели наделов должны были выполнять в пользу помещика и «для общественных нужд» ряд дополнительных работ и повинностей. Объем крестьянских повинностей неоднократно повышался и в летнюю страду достигал в неделю 4 и даже 5 дней (в Плоцком воеводстве). Крестьяне, державшие часть надела (полурольники – ½ влоки и загродники – 4-7 моргов), отрабатывали 3 дня барщины в неделю. Общее число таких дней доходило до 150 в году. При этом в страду помещик имел право потребовать с «души» еще 10 дней так наз. «принудительного найма». Последнее обстоятельство иллюстрирует характер использования труда крестьянина в помещичьем хозяйстве. Держатели минимального надела (2—4 морга) – халупники отрабатывали 2 дня барщины в неделю. Как об обычной практике отработок «Газета Варшавская» летом 1820 г. писала об имениях Я. О. Шанецкого – известного в публике защитника прав крестьян и противника барщины. В краковских владениях Шанецкого крестьяне-кметы своим скотом и инвентарем отрабатывали еженедельно 5 дней барщины, а загродники – 3 дня ручных работ 12. В одной из помещичьих инструкций 1846 г. перечислен 121 вид крестьянских работ в шляхетском имении – от обработки панских полей и содержания усадьбы до работы на пасеках и сбора грибов и ягод. Сама эта инструкция, с одной стороны, показывает, что крестьянские повинности в полной мере обеспечивали все потребности помещичьего хозяйства в рабочей силе, а с другой – что крестьянские отработки даже в середине XIX в. ничем практически не отличались от обязанностей крепостных времен шляхетской Речи Посполитой. Более того, их размеры в первой половине XIX в., по сравнению со второй половиной XVIII в., существенно возросли, что было характерно не только для Королевства Польского, но и для других стран Центральной и Восточной Европы, в которых в этот период повсеместно отмечалось значительное увеличение эксплуатации крестьянства.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: