Андрей Куза - Рыбный промысел в Древней Руси

- Название:Рыбный промысел в Древней Руси

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентНестор-История7684fd89-41fc-11e6-9c02-0cc47a5203ba

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-4469-0644-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Куза - Рыбный промысел в Древней Руси краткое содержание

Публикуемая диссертация кандидата исторических наук, защищенная Андреем Васильевичем Кузой (1939–1984) в Институте археологии АН СССР в 1970 г., является первым всеобъемлющим исследованием древнерусского рыболовства в российской историографии. Автор проанализировал все доступные источники: письменные, археологические и этнографические, выстроив на основе их сравнительного исследования картину развития рыбного промысла с Х до начала XVI в. давая целостную картину изменений орудий лова (крючки, остроги, грузила). Автор обосновывает вывод, касающийся экономики Древнерусского государства в целом: для VIII–X вв. рыбный промысел носил частный характер, с укреплением княжеской власти рыболовство начало играть серьезную роль в хозяйстве целых регионов. Рыбный промысел приобрел профессиональные черты, рыболовство стало одной из форм феодальных повинностей.

Для специалистов в области археологии, истории, этнологии.

Рыбный промысел в Древней Руси - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кроме крючных снастей в роменско-боршевское время употреблялись и сети, о чём говорят находки грузил (рис. 1). Грузила, как правило, изготовлены из обожженной глины. Они имеют вытянутую или округлую форму и сквозное отверстие. Такими грузилами могли снаряжаться небольшие сети типа современных бредней. Любопытная деталь выяснилась при раскопках Донецкого городища. Жители этого поселения в VIII–X вв. использовали в качестве сетяных грузил кости коровы (рис. 1) [124]. Найдены также и костяные острия, с помощью которых плелись сети (рис. 1). Причем в жилищах Большого Боршевского городища подобные орудия встречены несколько раз в комплексах по 3–5 штук, как и требовалось при вязании сетей [125].

Помимо крючных, колющих и объячеивающих орудий рыбу, вероятно, ловили и с помощью запорных снарядов (езы, котцы, верши и т. д.), перегораживая ручьи и речки. Однако археологических доказательств этому нет.

На поселениях роменско-боршевских племен, в жилищах и хозяйственных ямах исследователи не раз отмечали присутствие костей и чешуи рыб. По-видимому, в пищевом рационе населения рыба была постоянным компонентом. Ее потребляли не только свежей, но и заготавливали впрок. На Большом Боршевском городище было вскрыто сооружение, получившее шифр: погреб «Б». Из него извлекли кости по крайне мере 16 судаков, 23 лещей, 11 жерехов, 4 вырезубов и 1 красноперки [126]. Можно полагать, что в древности здесь хранили вяленую рыбу.

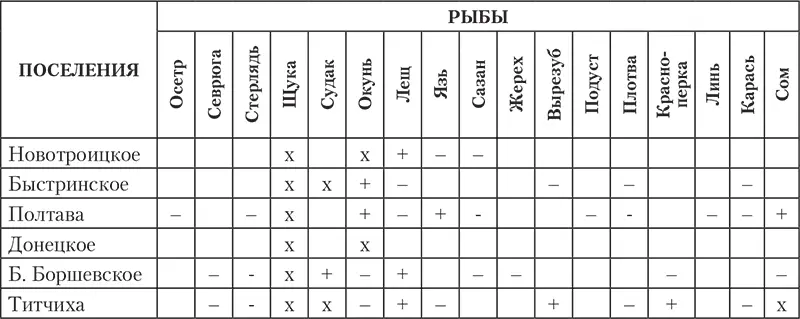

Получить более полное представление о рыболовстве в интересующую нас эпоху позволяет следующая таблица [127].

х – основной объект промысла;

+ – второстепенный;

– случайный.

Из таблицы видно, что основным объектом промысла были речные хищники: щука – повсеместно, судак, сом, окунь – в отдельных случаях. Остальные рыбы являлись или второстепенной, или случайной добычей. Нельзя не заметить сходство полученных данных с видовым составом рыб в уловах Каневского поселения. Значительное преобладание хищных рыб, особенно щук, над прочими указывает на широкое распространение крюковых и колющих орудий лова. Сетевые снасти имели меньшее значение. Такое сочетание указывает на неразвитый, индивидуальный характер рыболовства [128]. О малой интенсивности промысла свидетельствуют и вычисленные специалистами возраст и средние размеры некоторых видов рыб: щуки, леща, судака, сома и др. В уловах господствовали рыбы старших возрастных групп, средние размеры которых превосходили средние размеры современных рыб. Следовательно, рыбье стадо в то время было мало затронуто промыслом, базировавшимся на старших, наиболее крупных особях. При более интенсивном рыболовстве добывают и рыб младшего возраста, зато темп роста оставшихся рыб возрастает, т. к. улучшается их кормовая база.

Лучше уяснить характер славянского рыболовства VIII–X вв. в лесостепной зоне Днепровского Левобережья можно, сравнив его с приемами добычи рыбы в более раннее время. Для сопоставления целесообразно использовать материалы юхновских памятников. Во-первых, они располагались приблизительно в тех же местах, где впоследствии появились поселения роменско-боршевского типа. Во-вторых, юхновские коллекции дают хорошее представление о рыболовстве своей эпохи. При раскопках юхновских городищ сплошь и рядом встречались скопления глиняных и каменных грузил от сетей. Найдены обломки гарпунов, рыболовные крючки, а также целые пласты костей и чешуи рыб [129]. Анализ палеоихтиологического материала показал, что в уловах, помимо хищных, господствовали карповые рыбы (лещ) [130]. Последнее обстоятельство вместе с археологическими фактами (массовые находки грузил) подтверждает широкое использование юхновцами сетей, которыми чаще всего и добывают карповых рыб. Поскольку среди грузил присутствуют много тяжелых и крупных экземпляров, следует думать, что ведущими орудиями были сети типа невода. Но лов сетями, особенно неводами, требует участия в нём целого коллектива людей (иногда свыше 10 человек). По-видимому, в течение столетий, разделявших юхновскую и роменско-боршевскую культуры, в методах добычи рыбы произошел определенный сдвиг: коллективный труд сменился индивидуальным промыслом. В каждом жилище самостоятельно изготавливали и хранили снасти; рядом в хозяйственных ямах находились личные запасы заготовленной впрок рыбы. Перед нами определенное свидетельство распада большой семьи и выделения из нее самостоятельной хозяйственной ячейки – малой, парной семьи.

Наблюдения над изменениями в ассортименте рыболовных орудий подтверждают высказанную мысль. Их число увеличивается среди находок на более поздних памятниках, не говоря уже о слоях X в. собственно древнерусских поселений. Так, на городище Титчиха найдены 6 крючков разных типов, острога и пешня [131], на селище Лебёдка – крючки, части острог и 2 пешни [132]; на селище у городища Хотомель – несколько острог [133](рис. 1). Конечно, для твердых выводов материала мало, но и он показателен. С одной стороны, количественный рост орудий рыболовства свидетельствует о его экономической значимости. С другой – процесс этот затрагивает в первую очередь снаряды индивидуального лова (крючные и колющие), что согласуется с предыдущими замечаниями.

Однако изложенные соображения ни в коей мере не умаляют значения рыболовства в хозяйстве раннеславянских племен. По неполным данным, как это следует из приведенной выше таблицы, промыслом было охвачено 17 видов рыб, распределявшихся по 5 семействам: осетровые, щуковые, окуневые, карповые и сомовые. На некоторых поселениях (Титчиха, Полтава) в уловах присутствовало до 12 видов рыб. Причем вылавливались и такие ценные рыбы, как осетр, севрюга, стерлядь, судак, сазан и др.

Технический арсенал древних рыбаков был достаточно разнообразен: ключные и колющие орудия, сети, запорные системы и ловушки. Железные крючки крупных размеров (до 10 см длиной) указывают на лов больших хищных рыб – сомов, щук, судаков, а также осетров и сазанов. Как отмечалось выше, на более поздних памятниках набор крючков отличается некоторым разнообразием форм. Найдены экземпляры с бородкой или без нее, с петлей или лопаточкой на конце для крепления лесы. По-видимому, каждый из них употребляется для ловли соответствующего вида рыб. Такими крючками вряд ли снаряжались обычные удочки – они более пригодны для приспособлений вроде современных жерлиц и донок. Вполне вероятно, что славяне ловили менее крупную рыбу на деревянные крючки или крючки из шипов растений, когтей животных и птиц. Обнаруженные на некоторых поселениях железные зубья составных острог относятся к широко распространенному в древности, а кое-где и дожившему до наших дней типу составной трехзубной остроги. На Руси она получила повсеместное применение несколько позже – в X–XII вв. Острогами били рыбу на мелководье во время нереста или специально охотились за ней по ночам с огнем (лучом). Не приходится сомневаться, что до железных острог и наряду с ними употреблялись остроги с деревянными и костяными наконечниками. О конструктивных особенностях сетей позволяют судить главным образом сохранившиеся грузила. Большинство из них сделаны из глины (затем обожженной), невелики по размерам, имеют шаровидную или несколько удлиненную форму и сквозное отверстие для нижней тетивы сети. Отсюда следует, что и сами сети не отличались значительной величиной. Более крупные грузила из камней или плюсновых костей коровы происходят с поселений конца I тысячелетия н. э. О небольших размерах сетей говорит и способ их изготовления. Они плелись с помощью нескольких костяных острий, а не вязались. Найденное на поселении Ханска в Молдавии такое острие было украшено гравированным рисунком рыб, птиц и самой сети [134]. Можно думать, что имелись сети как отцеживающие, так и объячеивающие, т. е. подвижные (бредни, невода) и неподвижные (ставные). Однако настоящих промысловых неводов не было. Их появление неразрывно связано с общим прогрессом земледелия, с широким распространением посевов технических культур.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: