Александр Степанищев - История России. Часть 1. XVIII — начало XX века

- Название:История России. Часть 1. XVIII — начало XX века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Владос»deb3a7bd-f934-11df-8c7e-ec5afce481d9

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-691-01710-0, 978-5-691-01709-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Степанищев - История России. Часть 1. XVIII — начало XX века краткое содержание

Учебник, созданный на основе авторской методики, раскрывает исторические проблемы развития России начала XVIII – XXI веков. Большое внимание уделено вопросам становления духовной и материальной культуры российского народа.

Содержание материала учебника сопровождается разнообразными дидактическими средствами (фрагменты первоисточников, терминологический словарь, проблемные задачи и вопросы по уровням освоения, опорные конспекты).

Учебник состоит из двух частей.

Часть 1 содержит исторические сведения о развитии России XVIII – начала ХХ века. Учебник адресован студентам педагогических вузов, будущим учителям общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, колледжей.

История России. Часть 1. XVIII — начало XX века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

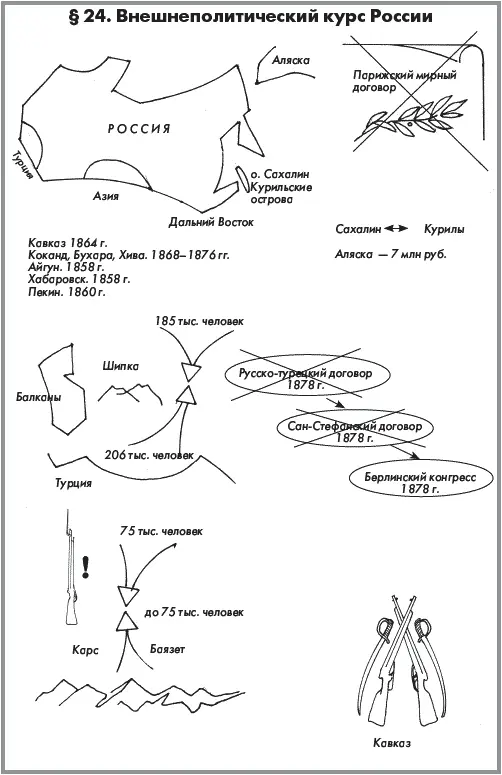

В марте 1878 г.в Сан-Стефано (12 верст от Константинополя) был подписан мирный договор между Россией и Турцией. Он предусматривал независимость Сербии, Черногории и Румынии. Болгария объявлялась автономным княжеством с двухлетним присутствием в ней русских войск. Боснию и Герцеговину ожидали обещанные Турцией реформы. Этот договор был вполне приемлемым для России.

Но не долго Петербург праздновал победу. Западные державы не хотели мириться с усилением России и потребовали пересмотра Сан-Стефанского договора. Россия, согласившись участвовать в пересмотре договора на Берлинском конгрессе , в результате потеряла и главенство на Балканах, и часть завоеванной территории (возвращение Турции Баязета), и деньги (договоренная контрибуция в 1 410 млн руб. была уменьшена до 300 млн руб.), и престиж. Вместо «Большой Болгарии» на карте появилось урезанное Болгарское княжество, самоуправляющееся, но платящее дань султану; южная часть Болгарии стала «Восточной Румелией» с административной автономией; Румыния, Сербия и Черногория сохранили независимость. Но все же часть Бессарабии, Ардагон, Батум и Карс с их округами остались за Россией.

Плодотворнее всех на конгрессе «воевали» Англия и Австро-Венгрия: Англия, не выходя из-за стола переговоров, завладела о. Крит; Австрия получила право на оккупацию Боснии и Герцоговины.

Российская общественность была возмущена такими решениями. Горчаков взял вину на себя. «Берлинский трактат есть самая черная страница в моей карьере», – заявил он.

Чему научила русскую армию эта война? Насколько она стала боеготовнее и боеспособнее? Выявлены:

• мобилизационные возможности армии (в день объявления войны Турции русская армия уже переходила румынскую границу);

• правильность стратегического выбора в действиях войск (турки исключали возможность зимнего наступления русских, русское же командование предприняло переход Балкан, не дожидаясь весны);

• полководческие способности командиров и начальников, в основном молодых (блестящие действия И.В. Гурко, будущего фельдмаршала, М.И. Драгомирова, М.Д. Скобелева, Э.И. Тотлебена).

Но также выявлены:

• приверженность отдельных генералов (в основном старой закалки) к низкой маневренности войск;

• недооценка штабов важности тесного взаимодействия частей;

• нерациональное использование артиллерии и др.

Как и прежде назначение на высокие командные должности лиц царской крови, в том числе и не имеющих военного образования; себя не оправдало:

– главнокомандующим был утвержден брат царя Николай Николаевич, никогда не участвовавший ни в одном сражении;

– часть армии в 70 тыс. человек была выделена под командование наследника престола Александра Александровича, который ни на одной войне вообще не присутствовал;

– войсками на Кавказском театре командовал еще один брат царя Михаил Николаевич – «совсем не орел». (Французская императрица Евгения, поговорив с ним однажды, пришла в отчаяние: «Это не человек, это лошадь!»)

В целом весь многоплановый опыт Русско-турецкой войны показал: слабый дух русского правительства, вновь уступившего нажиму западных держав, так и не сумевшего продемонстрировать свою независимость и одновременно правильность и целесообразность военных реформ в России.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ (1-й уровень)

1. Вспомните основные положения Парижского мирного договора. В результате какой войны он был подписан?

2. Каковы особенности внешней политики России в правление Александра II? В чем они выражались?

3. Какому лицу было доверено внешнеполитическое ведомство?

4. Как российское правительство избавилось от Парижского мира?

5. Назовите основные достижения внешней политики России в 1860–1870 гг.

6. В чем просчеты внешней политики Александра II? Каковы последствия отдельных из них?

7. Назовите причины Русско-турецкой войны 1877–1878 гг.

8. Как протекали боевые действия? В чем проявился героизм русских солдат и офицеров?

9. Каковы результаты Русско-турецкой войны? Почему они _неоднократно пересматривались? Кем?

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ (2-й уровень)

1. Почему, наряду с блестящими успехами русской дипломатии, имели место провалы, до сих пор вызывающие недоумение у многих россиян?

2. Чему научила Русско-турецкая война нашу армию?

§ 25. Пореформенная Россия при жизни реформатора

Освобождение крестьян внесло коренные изменения в русский общественный порядок и повлекло за собой другие реформы. В результате:

– в уездах наряду с дворянскими обществами создавались и набирали силу крестьянские сельские общества;

– оживилась торгово-промышленная деятельность;

– резко расширился вольнонаемный труд;

– размывались границы сословной разобщенности;

– активизировалась демократизация различных сфер жизнедеятельности общества;

– усилилось умственное брожение радикального политического характера;

– усилилась охранительно-самодержавная политика правительства.

С началом покушений на Александра II в конце 1870-х годов Россия вступила в период тяжелой внутренней смуты.

Модернизация российской индустрии

Успешное индустриальное развитие невозможно без решения двух первоочередных задач:

– создание политических и правовых условий;

– создание соответствующей рыночным отношениям инфраструктуры, в первую очередь путей сообщения и связи (железных и шоссейных дорог, каналов, технически оснащенных портов, различных средств связи).

После отмены крепостного права, промышленники в напряжении ожидали последствий. То обстоятельство, что вся промышленность должна перейти на вольнонаемный труд, стало для многих предпринимателей, использовавших принудительный труд, проблемой. Однако временная заминка продолжалась недолго. В итоге предпринимательство приспособилось к новым условиям и развивалось вполне успешно. Убыточные казенные предприятия передавались в частные руки, а сбросившие с себя путы крепостничества сельские обыватели потоком хлынули в город в поисках работы.

Вместе с тем вхождение в новые экономические условия происходило не всегда гладко. Набравшие ход еще до реформ текстильная и пищевая промышленность за 20 пореформенных лет достигли невиданных успехов:

– расход хлопчатобумажных тканей на душу населения вырос в 2 раза;

– сахара россияне стали потреблять вдвое больше и даже начали вывозить за границу.

А вот металлургия заметно отставала, поскольку здесь дело заключалось не только в изменении форм труда, но и в техническом перевооружении, что несомненно сложнее. Нужны были дополнительные капиталы, но их не хватало. В результате производство железа в начале 1860-х годов снизилось и только в 1870 г. достигло уровня 1860 г. Еще целое десятилетие металлургия оставалась неустойчивой отраслью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: