Николай Костомаров - Самодержцы московские: Иван III. Василий III

- Название:Самодержцы московские: Иван III. Василий III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098550-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Самодержцы московские: Иван III. Василий III краткое содержание

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.

Кем были великие московские князья Иван III и Василий III, какое влияние оказала их деятельность на судьбу России? При каких исторических обстоятельствах пришлось им действовать? В какой мере эпоха сформировала их личности, и какую печать на события наложили характер и пристрастия? Избранные главы трудов классиков исторической науки дают ответы на все эти вопросы.

Самодержцы московские: Иван III. Василий III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Московская соха разделялась на три вида, смотря по качеству земли. Поземельною мерою была четь, т. е. такое пространство земли, на котором можно было посеять четверть бочки зерна. Таким образом, на соху доброй земли полагалось 800, средней 1000, а худой 1200 четвертей. Сообразно трехпольному хозяйству, здесь принималось количество земли тройное.

Так, например, если говорилось 800 четей, то под этим разумелось 2400. Сенокосы и леса не входили в этот расчет, а приписывались особо к пахотной земле. В сохи входили села, сельца и деревни, которые были очень малолюдны, так что деревня состояла из двух, трех и даже одного двора.

Населенные места, где занимались промыслами, назывались посадами: это были города в нашем смысле слова. Они также включались в сохи, но считались не по «четям», а по дворам.

Для приведения в известность населения и имуществ посылались чиновники, называемые писцами: они составляли писцовые книги, в которых записывались жители по именам, их хозяйства, размер обрабатываемой земли и получаемые доходы. Сообразно доходам, налагались подати и всякие повинности; в случае нужды с сох бралось определенное число людей в войско, и это называлось посошною службою.

Кроме налагаемых податей, жители платили чрезвычайное множество различных пошлин. Внутренняя торговля обложена была также множеством мелких поборов. При переезде из земли в землю, из города в город торговцы принуждены были платить таможенные и проезжие пошлины, так называемые тамгу и мыта, не считая других более мелких поборов, взимаемых при покупке и продаже разных предметов. Все устраивалось так, чтобы жители, так сказать, при каждом своем шаге доставляли доход государю.

А. М. Васнецов. Московский Кремль при Иване III. 1921 г.

Иван Васильевич, уничтожая самобытность земель, не уничтожал, однако, многих частностей, принадлежавших древней раздельности, но обращал их исключительно в свою пользу. Оттого соединение земель под одну власть не избавляло народ от многих тех невыгод, которые он терпел прежде вследствие раздробления русской земли.

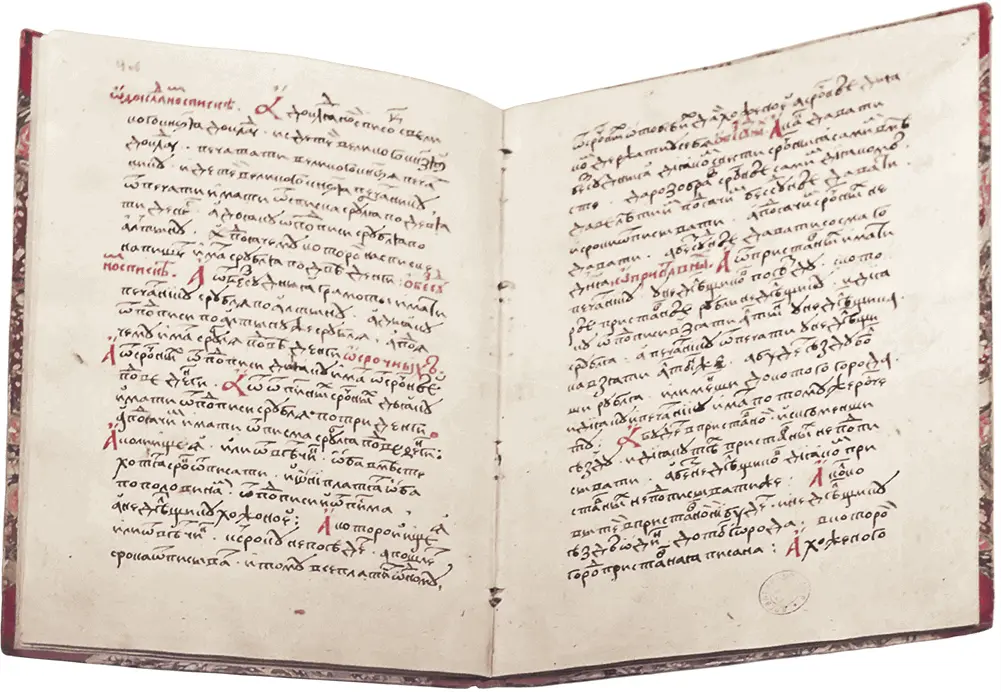

1497 год ознаменовался в истории государствования Ивана Васильевича изданием Судебника, заключавшего в себе разные отрывочные правила о суде и судопроизводстве. Суд поручался от имени великого князя боярам и окольничим. Некоторым детям боярским давали «кормление», т. е. временное владение населенною землею с правом суда. В городах суд поручался наместникам и волостелям с разными ограничениями; им придавались «дворские», старосты и выборные из так называемых лучших людей (т. е. зажиточных). При судьях состояли дьяки, занимавшиеся делопроизводством, и «недельщики» – судебные приставы, исполнявшие разные поручения по приговору суда.

Судьи получали в вознаграждение судные пошлины с обвиненной стороны в виде известного процента с рубля, в различных размерах, смотря по существу дела, и не должны были брать «посулы» (взятки). Тяжбы решались посредством свидетелей и судебного поединка или «поля», а в уголовных делах допускалась пытка, но только в том случае, когда на преступника будут улики, а не по одному наговору. Судебный поединок облагался высокими пошлинами в пользу судей; побежденный, называемый «убитым», считался проигравшим процесс.

Судебник. Начало XVI в.

В уголовных преступлениях только за первое воровство, и то кроме церковного и головного (кража людей), назначалась торговая казнь, а за все другие уголовные преступления определялась смертная казнь.

Свидетельство честных людей ценилось так высоко, что показание пяти или шести детей боярских или черных людей, подтверждаемое крестным целованием, было достаточно к обвинению в воровстве.

Относительно холопов оставались прежние условия, т. е. холопом был тот, кто сам себя продал в рабство или был рожден от холопа, или сочетался браком с лицом холопского происхождения. Холоп, попавшийся в плен и убежавший из плена, делался свободным. Но в быте сельских жителей произошла перемена: Судебник определил, чтобы поселяне (крестьяне) переходили с места на место, из села в село, от владельца к владельцу только однажды в год в продолжение двух недель около осеннего Юрьева дня (26 ноября). Это был первый шаг к закрепощению.

В последние годы XV века Иван Васильевич, заключивши союз с Данией, в качестве помощи союзникам, вел войну со Швецией: война эта, кроме взаимных разорений, не имела никаких последствий. Важнее был в 1499 поход московского войска в отдаленную Югру (в северо-западный угол Сибири и восточный край Архангельской губернии). Русские построили крепость на Печоре, привезли взятых в плен югорских князей и подчинили югорский край Москве. Это было первым шагом к тому последовательному покорению Сибири, которое решительно началось уже с конца XVI века.

В 1500 году вспыхнула война с Польшею и Литвою. Натянутые отношения между тестем и зятем разразились явною враждою по поводу новых переходов на сторону Москвы князей, подручных Литве.

Сначала отрекся от подданства Александру и поступил на службу к Ивану Васильевичу князь Семен Иванович Бельский, за ним передались потомки беглецов из московской земли, – внук Ивана Андреевича Можайского Семен и внук Шемяки Василий; они отдавали под верховную власть московского государя пожалованные их отцам и дедам владения: первый владел Черниговом, Стародубом, Гомелем и Любечем, второй Новгород-Северским и Рыльском.

Так же поступили князья Мосальские, Хотетовские, мценские и серпейские бояре. Предлогом выставлялось гонение православной веры. Александр дозволял римско-католическим духовным совращать православных и хотел посадить на упраздненный престол киевской митрополии смоленского епископа Иосифа, который был ревностным сторонником флорентийского соединения церквей вопреки прежним митрополитам, которые, кроме преемника Исидорова, Григория, все сохраняли восточное православие. Иван Васильевич нарушил договор с зятем; по этому договору запрещено было принимать с обеих сторон князей с вотчинами, а Иван Васильевич их принял.

Иван Васильевич послал зятю разметную грамоту и вслед за тем отправил на Литву войско. Русская военная сила в те времена делилась на отделы, называемые полками: большой или главный полк, по бокам его – полки правой и левой руки, передовой и сторожевой.

Ими начальствовали воеводы. Между начальниками уже в то время существовал обычай местничества: воеводы считали долгом своей родовой чести находиться в такой должности, которая бы не была ниже по разряду другой, занимаемой лицом, которого отец или дед были ниже отца или деда первого. Этот счет переходил и на родственников, а также принимались во внимание случаи, когда другие, посторонние, но равные по службе, занимали места выше или ниже.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: