Николай Костомаров - Самодержцы московские: Иван III. Василий III

- Название:Самодержцы московские: Иван III. Василий III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098550-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Самодержцы московские: Иван III. Василий III краткое содержание

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.

Кем были великие московские князья Иван III и Василий III, какое влияние оказала их деятельность на судьбу России? При каких исторических обстоятельствах пришлось им действовать? В какой мере эпоха сформировала их личности, и какую печать на события наложили характер и пристрастия? Избранные главы трудов классиков исторической науки дают ответы на все эти вопросы.

Самодержцы московские: Иван III. Василий III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мало того, объединительная национальная политика Москвы влекла к московскому государю и таких служилых князей, которые принадлежали не северной Руси, а Литовско-Русскому княжеству. Князья Вяземские, Одоевские, Новосильские, Воротынские и многие другие, сидевшие на восточных окраинах Литовского государства, бросали своего великого князя и переходили на московскую службу, подчиняя московскому князю и свои земли.

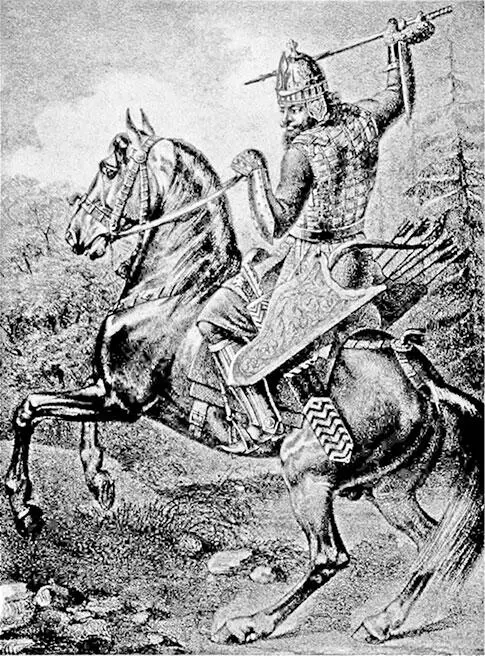

Ратник в бахтерце и в шеломе. Иллюстрация из книги А. В. Висковатова «Историческое описание одежды и вооружения Российских войск с древнейших времен»

Именно этот переход старых русских князей от католического государя Литвы к православному князю северной Руси и давал повод московским князьям считать себя государями всей Русской земли – даже и той, которая находилась под литовским владычеством и хотя еще не соединилась с Москвою, но должна была, по их мнению, соединяться по единству веры, народности и старой династии св. Владимира.

§ 49. Семейные и придворные дела при Иване III.Необыкновенно быстрые успехи великого князя Ивана III в собирании русских земель сопровождались существенными переменами в московском придворном быту.

Первая жена Ивана III (тверская княжна Мария Борисовна) умерла рано, когда Ивану не было еще и тридцати лет.

После нее у Ивана остался сын – князь Иван Иванович «Молодой», как его обыкновенно называли.

В ту пору уже завязывались сношения Москвы с западными странами. По разным причинам римский папа был заинтересован тем, чтобы установить сношения с Москвою и подчинить ее своему влиянию. От папы и вышло предположение устроить брак московского великого князя с племянницей последнего константинопольского императора, Софьей (Зоей) Палеолог.

После взятия Царьграда турками (1453) брат убитого императора Константина Палеолога, по имени Фома, бежал с семейством в Италию и там умер, оставив детей на попечение папы. Дети были воспитаны в духе Флорентийской унии, и папа имел основание надеяться, что, выдав Софью за московского князя, он получит возможность ввести унию в Москву. Иван III согласился начать сватовство и отправил в Италию послов за невестою.

В 1472 году она приехала в Москву, и брак состоялся. Однако надеждам папы не было суждено осуществиться: папский легат, сопровождавший Софью, не имел никакого успеха в Москве; сама Софья ничем не содействовала торжеству унии, и таким образом брак московского князя не повлек за собою никаких видимых последствий для Европы и католичества. Но он имел некоторые последствия для московского двора.

Во-первых, он содействовал оживлению и укреплению завязавшихся в ту эпоху сношений Москвы с Западом, с Италией в особенности. Вместе с Софьею прибыли в Москву греки и итальянцы; приезжали они и впоследствии. Великий князь держал их у себя как «мастеров», поручая им строение крепостей, церквей и палат, литье пушек, чеканку монеты. Иногда этим мастерам вверялись и дипломатические дела, и они ездили в Италию с поручениями от великого князя. Рядом с итальянскими, «фряжскими», мастерами у Ивана III работали и немецкие, хотя в его пору они не играли первой роли; выдавались только лекари-«немчины». Кроме мастеров, в Москве появлялись иноземцы-гости (например, греческая родня Софьи) и послы от западно-европейских государей. (Между прочим, посольство от римского императора предлагало Ивану III титул короля, от которого Иван отказался.) Для приема гостей и послов при московском дворе был выработан определенный «чин» (церемониал), совсем отличный от того чина, который соблюдался прежде при приемах татарских посольств. И вообще порядок придворной жизни при новых обстоятельствах изменился, стал сложнее и церемоннее.

Во-вторых, появлению в Москве Софьи московские люди приписывали большие перемены в характере Ивана III и замешательства в княжеской семье. Они говорили, что как пришла Софья с греками, так земля замешалася и пришли нестроения великие. Великий князь изменил свое обращение с окружающими: стал держать себя не так просто и доступно, как прежде, требовал знаков почтения к себе, стал взыскателен и легко «опалялся» (налагал немилость) на бояр. Он стал обнаруживать новое, непривычно высокое представление о своей власти. Женившись на греческой царевне, он как будто считал себя преемником исчезнувших греческих императоров и намекал на это преемство тем, что усвоил себе византийский герб – двуглавого орла. Словом, после брака с Софьею Иван III проявил большое властолюбие, которое потом испытала на себе и сама великая княгиня: в конце своей жизни Иван совсем было поссорился с Софьею и отдалил ее от себя.

Вспоминая все то, что происходило при дворе Ивана III после его женитьбы на Софье, московские люди высказывали осуждение Софье и считали ее влияние на мужа скорее вредным, чем полезным. Ей они приписывали падение старых обычаев и разные новизны в московском быту, а также и порчу характера ее мужа и сына, ставших властными и грозными монархами. Не следует, однако, преувеличивать значения личности Софьи: если бы ее и вовсе не было при московском дворе, все равно московский великий князь сознал бы свою силу и полновластие, и сношения с Западом все равно завязались бы. К этому вел весь ход московской истории, в силу которого московский великий князь стал единым государем могучей великорусской народности и соседом нескольких европейских государств.

§ 50. Внешняя политика Ивана III. Дела с татарами. Во время Ивана III существовали уже три самостоятельных татарских орды в пределах нынешней России. Золотая орда, истощенная усобицами, доживала свой век.

Рядом с нею в XV веке образовалась в Черноморье Крымская орда, в которой утвердилась династия Гиреев (потомков Ази-Гирея). В Казани золотоордынские выходцы основали, также в середине XV века, особую орду, объединив под татарскою властью финских инородцев: мордву, черемису, вотяков. Пользуясь несогласиями и постоянными междоусобиями среди татар, Иван III исподволь добился того, что подчинил своему влиянию казанского хана, или «царя» (тогда ханов москвичи называли царями).

А. Д. Кившенко. Иван III разрывает ханскую грамоту и топчет басму перед татарскими послами в 1478 году

С крымским царем у Ивана III образовалась прочная дружба, так как оба они имели общего врага, Золотую орду, против которой и действовали вместе. Что же касается до Золотой орды, то Иван III прекратил всякие зависимые к ней отношения: не давал дани, не ехал в орду, не оказывал почтения хану.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: