Николай Костомаров - Самодержцы московские: Иван III. Василий III

- Название:Самодержцы московские: Иван III. Василий III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098550-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Самодержцы московские: Иван III. Василий III краткое содержание

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.

Кем были великие московские князья Иван III и Василий III, какое влияние оказала их деятельность на судьбу России? При каких исторических обстоятельствах пришлось им действовать? В какой мере эпоха сформировала их личности, и какую печать на события наложили характер и пристрастия? Избранные главы трудов классиков исторической науки дают ответы на все эти вопросы.

Самодержцы московские: Иван III. Василий III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Описавши свои действия против еретиков и послабление, которое встретили они в Москве, Геннадий требует от митрополита, чтоб он вместе с собором предал еретиков проклятию, после чего продолжает: «Стала беда с тех пор, как приехал Курицын из Венгрии и еретики из Новгорода перебежали в Москву: Курицын у еретиков главный заступник, а о государевой чести попечения не имеет. Теперь же еще беда стала земская и нечесть государская большая; церкви старые, извечные вынесены из города вон (по случаю строения новых стен), да и монастыри старые, извечные с места переставлены; но этого мало: кости мертвых вынесены в Дорогомилово, да на тех местах сад развели…

Если же государь наш, князь великий, еретиков не обыщет и не казнит, то как ему с своей земли позор свести? Смотри, франки по своей вере какую крепость держат; сказывал мне цесарский посол про испанского короля, как он свою землю очистил, и я с его речи послал тебе список. Да поговори великому князю накрепко, чтоб велел мне быть в Москве и у тебя благословиться; потому что здесь какие бы великие дела ни были, но больше того дела нет; если это дело управится, то и здешним великим делам укрепление будет. Да жалуюсь теперь тебе на чернеца Захара, стригольника; бранит меня беспрестанно уже четвертый год, посылает грамоты в мою архиепископию, к чернецам и священникам, а что по Московской земле разослал, тому и числа нет».

Иван III отправляет дьяка Федора Курицына послом в Венгрию. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

Дело об еретиках получило такую гласность по всему государству, что нельзя было не заняться им: Зосима должен был созвать собор, на который представили еретиков, бежавших из Новгорода в Москву; собственноручные показания их, данные ими прежде Геннадию, служили таким очевидным доказательством, что Зосиме не было никаких средств защищать своих; еретиков прокляли, некоторых из них сослали в заточение, других – в Новгород к Геннадию. Последний велел их посадить на лошадей, лицом к хвосту, в вывороченном платье, в берестовых остроконечных шлемах, в каких изображаются бесы, с мочальными кистями, в венцах из сена и соломы, с надписью: «Се есть сатанино воинство!». В таком наряде возили их по улицам новгородским; встречающиеся плевали им в глаза и кричали: «Вот враги Божии, хулители Христа!» В заключение на еретиках зажжены были шлемы.

Но этот позор в Новгороде не обессилил ереси в Москве. Дерзость еретиков особенно усилилась, когда 1492 год прошел, а чаемого с концом седьмого тысячелетия конца миру не было. «Если Христос был мессия, – говорили еретики православным, – то почему же не является он в славе, по вашим ожиданиям?» и прочее.

Иосиф писал против них обличительные слова, собрание которых известно под именем Просветителя, в каком состоянии находились умы в это время, видно из послания его Нифонту, епископу суздальскому. «С того времени, – писал он, – как солнце православия воссияло в земле нашей, у нас никогда не бывало такой ереси: в домах, на дорогах, на рынке все – иноки и миряне – с сомнением рассуждают о вере, основываясь не на учении пророков, апостолов и св. отцов, а на словах еретиков, отступников христианства; с ними дружатся, учатся от них жидовству. А от митрополита еретики не выходят из дому, даже спят у него».

Иосиф требовал, чтоб владыки, верные православию, отказались от всякого сообщения с Зосимою, внушали бы и другим, чтоб никто не приходил к нему, не принимал от него благословения; вооружился против мнения, которое особенно защищал Зосима, что еретиков осуждать не должно. Зосима в 1494 году действительно отрекся от митрополии: оставлять в челе церкви человека, громко обвиненного в ереси и не хотевшего торжественно оправдываться, было уже слишком соблазнительно; сами еретики могли желать удаления Зосимы, как скоро он своим неблагоразумным поведением уже обличил себя и мог быть теперь более вреден, чем полезен их обществу.

В невольной грамоте Геннадия на избрание преемника Зосиме, троицкого игумена Симона, читаем: «Что ми есте (епископы) прислали грамоту, возвещая нашему смирению, что отец Зосима митрополит своей ради немощи оставил стол русской митрополии и, пришед в святую великую соборную церковь, пред всеми омофор свой на престол положил, и свидетеля на то Господа Бога нарицая, яко невозможно ему к тому святительская действовати, ни митрополитом нарицатися, и отойде в монастырь в смиренноиноческое жительство».

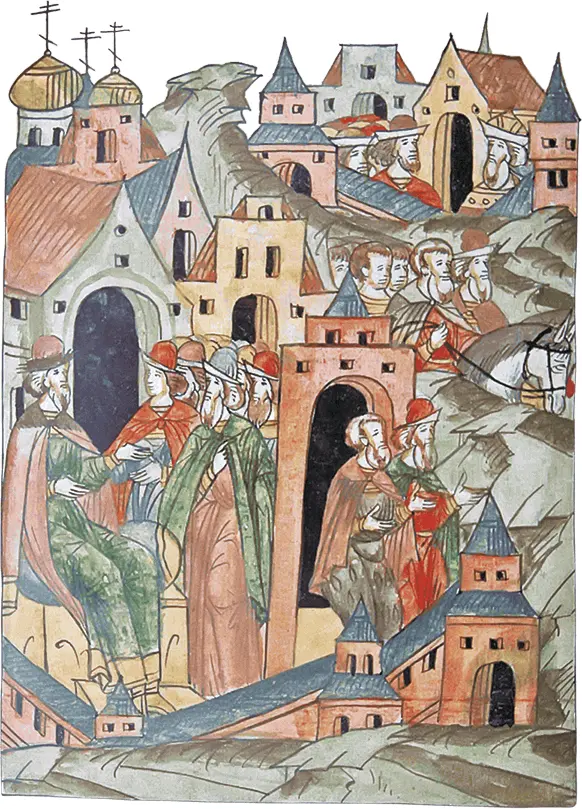

Сведение Зосимы с митрополичьей кафедры. На переднем плане сосуды с вином. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

В летописях же говорится, что Зосима оставил митрополию не своею волею, но был удален за страсть к вину и за нерадение о церкви. Если в Зосиме действительно открылся означенный порок, то это было достаточною причиною к его удалению как в глазах православных, так и еретиков, которым он мог сильно вредить своим поведением.

Удаление Зосимы нисколько не ослабило значения еретиков в Москве; но им нужно было поднять его в Новгороде, где благодаря деятельности Геннадия ересь ослабела значительно, и вот по старанию Федора Курицына в новгородский Юрьев монастырь назначен был архимандритом монах Кассиан, державшийся ереси.

В Кассиане новгородские еретики должны были найти и действительно нашли могущественную опору: в его кельях держали они свои тайные собрания. Геннадий, однако, нашел их и тут и заставил бежать в Литву и к немцам. Но в Москве могла ли ересь ослабеть, когда невестка великого князя Елена была на ее стороне, а на стороне Елены были самые могущественные вельможи, которые достигли наконец того, что Иоанн торжественно объявил сына Еленина, Димитрия, наследником стола великокняжеского.

Мы видели, однако, что это торжество Елены и ее приверженцев было непродолжительно, что скоро София восторжествовала в свою очередь, казнь и пострижение были участью Ряполовских и Патрикеевых, удаление и, наконец, тесное заключение – участью Елены и ее сына.

Мы не знаем, какое было значение Иосифа в этих переворотах; но, видя тесную связь волоколамского игумена и его учеников с великим князем Василием, сыном Софии, видя в то же время сильную ненависть Курбского к этим осифлянам, «подобным великому князю Василию, скорым помощникам его и во всем потаковникам и подражателям», – как говорит Курбский, – видя такие отношения, мы необходимо должны заключить, что связь Иосифа с Василием и его матерью началась и укрепилась во время борьбы с ересью: действуя против еретиков, следовательно, против Елены, Иосиф, естественно, должен был стать на сторону Софии и ее сына.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: