Николай Костомаров - Самодержцы московские: Иван III. Василий III

- Название:Самодержцы московские: Иван III. Василий III

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛитагентАСТc9a05514-1ce6-11e2-86b3-b737ee03444a

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-098550-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Костомаров - Самодержцы московские: Иван III. Василий III краткое содержание

Библиотека проекта «История Российского государства» – это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны, от самых ее истоков.

Кем были великие московские князья Иван III и Василий III, какое влияние оказала их деятельность на судьбу России? При каких исторических обстоятельствах пришлось им действовать? В какой мере эпоха сформировала их личности, и какую печать на события наложили характер и пристрастия? Избранные главы трудов классиков исторической науки дают ответы на все эти вопросы.

Самодержцы московские: Иван III. Василий III - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

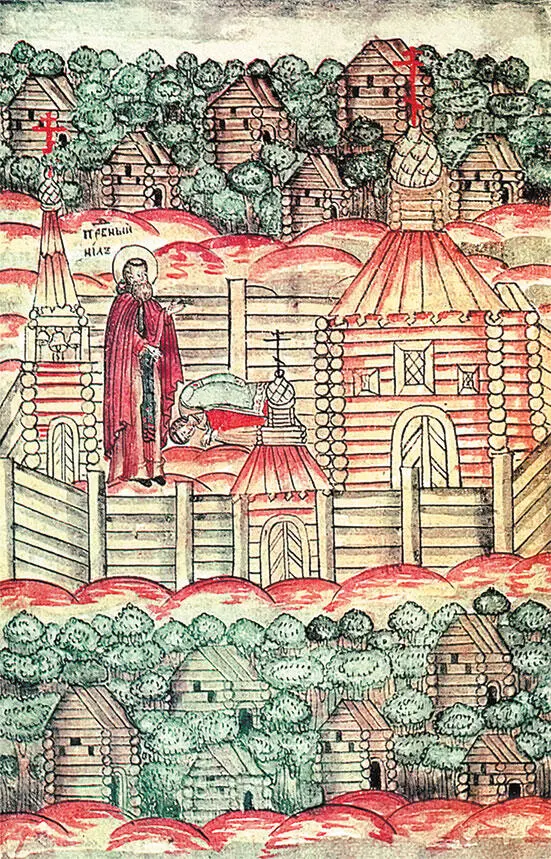

В юности он постригся в Кирилло-Белозерском монастыре и, проживши там несколько времени, отправился странствовать на Восток вместе с другом своим Иннокентием Охлябининым; пробыл, между прочим, несколько лет на Афоне, изучил, как показывают его сочинения, греческий язык, основательно познакомился с творениями святых отцов и со многими произведениями духовной литературы.

После многих лет странствования он возвратился в Кирилло-Белозерский монастырь, но не ужился там. Его поэтическая натура не могла довольствоваться тем господством внешности, которое он встречал в русском монашестве и вообще в русском благочестии. Он удалился за пятнадцать верст от монастыря, к реке Соре, соорудил себе часовню и келью, а потом, когда к нему примкнули несколько братий, построил церковь.

Таким образом основалось монашеское товарищество, но – совсем на других началах, чем все русские монастыри. Нил взял себе за образец так называемое «скитское житье», существовавшее в некоторых местах на Востоке, но неизвестное до той поры на Руси.

Преподобный Нил Сорский

В своих сочинениях Нил изложил сущность отшельничества по своим понятиям. Нил имеет в виду одних только монахов, до мира ему нет дела. В своем послании к князю Вассиану он представляется человеком, который пришел к убеждению, что в мире все обманчиво и не стоит того, чтобы дорожить им. «Мир, – говорит он, – ласкает нас сладкими вещами, после которых бывает горько. Блага мира только кажутся благами, а внутри исполнены зла. Те, которые искали в мире наслаждения, все потеряли: богатство, честь, слава – все минет, все опадет как цвет. Того Бог возлюбил, кого изъял от мира» (то есть – в иночество). Но иноческий идеал у Нила внутренний, а не внешний. Все внешнее благочестие у него занимает место менее, чем второстепенное. Цель инока – внутренняя переработка души. Нил опирается на слова св. Варсонофия: если внутреннее делание не поможет человеку, напрасно он трудится во внешнем. Тогда как другие подвигоположники для спасения души предписывают продолжительное моление, пост, всяческое изнурение плоти, Нил не придает этому никакого значения без внутреннего духовного подвига. «Напрасно, – говорит он, – думают, что делает доброе дело тот, кто соблюдает пост, метание, бдение, псалмопение, на земле лежание – он только согрешает, воображая, что все это угодно Богу. Чтение молитв и всякое прилежное богослужение не ведет само по себе к спасению без внутреннего делания», и для этого у Нила есть готовая опора в словах апостола Павла: лучше пять слов сказать умом, нежели тьму слов языком. «Тот не только не погубляет своего правила, кто оставит всякие псалмопения, каноны и тропари, и все свое внимание обращает на умственную молитву; тот еще более умножает его». Пост у Нила есть только воздержание и умеренность. Всякий богоугодный человек может вкушать всякую хорошую пищу, но только с воздержанием. Кто с разумом вкушает и с разумом удаляется от пищи, тот не грешит… «Лучше, – говорит он, – с разумом пить вино, чем пить глупо воду. Если человек замечает, что та или другая пища, утучняя его тело, возбуждает в нем дурные наклонности, воспитывает в нем сластолюбие, он должен удаляться от нее; а если тело его требует поддержки, то он должен принимать всякую пищу и питье, как целебное средство. Безмерный пост и пресыщение равным образом предосудительны… Но, – говорит Нил, – безмерный пост и безмерное воздержание приносят еще более вреда, чем ядение до сытости». Заглядывая в человеческую душу, Нил понял, что исполнение внешних подвигов благочестия ведет к тщеславию, самому ненавистному для него греху. Весь монашеский подвиг у него сосредоточивается на «умном делании», которое есть не что иное, как борьба с дурными помыслами, которых он насчитывает восемь (чревообъедение, блуд, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, тщеславие и гордость).

Всякий помысел незаметно входит в душу, и это называется у него «прилогом». Если человек останавливается над дурным помыслом – это «сочетание»; если человек склоняется в пользу его – это «сложение». Если помысел овладевает душою – такое состояние называется у него «пленением», а если человек совершенно и надолго предается ему – это страсть. В этих-то различных состояниях души следует иноку вести с собою внутреннюю борьбу, стараясь более всего пресекать влияние дурных помыслов в самом их зародыше.

Победа над помыслами приводит к высочайшему, блаженному, спокойному состоянию души и приближает к божеству; Нил представляет в самом поэтическом образе такое состояние души, подкрепляя свое описание выписками из разных греческих сочинений о созерцательной жизни. Он требует, чтобы монах постоянно читал священное писание и духовные сочинения и руководствовался ими. «Ничего, – пишет он Вассиану, – не твори без свидетельства писания. Так и я, когда что хочу делать, то прежде поищу в божественных писаниях, и если не найду согласия моему разуму в начинаемом деле, отлагаю его до тех пор, пока найду, а когда найду, то с благодатью Божиею смело приступаю к делу; сам собою я ничего не смею творить: я невежда и поселянин».

Сообразно с таким взглядом на значение иночества, Нил составил и свой устав скитского жития. В церкви было три способа иноческой жизни: общежитие, скитское житие и совершенное уединение. Общежитие господствовало во всех русских монастырях и довело до таких злоупотреблений, с которыми Нил не мог помириться. Уединенное житье годилось только для немногих. Напротив, тот, кто не вполне отрешился от всяких страстей, по мнению Нила, приобретает в уединении только злобу и воспитывает внутри себя пороки, которые тотчас проявятся наружу, как только отшельник войдет в общение с людьми. «Аспид ядовитый и лютый зверь, – говорил Нил, – укрывшись в пещере, остается все-таки лютым и вредным. Он никому не вредит, потому что некого кусать ему, но он не делается добронравным оттого, что в пустынном и безлюдном месте не допускают его делать зла: как только придет время, он тотчас выльет свой сокровенный яд и покажет свою злобу. Так и живущий в пустыне не гневается на людей, когда их нет, но злобу свою изливает над бездушными вещами: над тростью, зачем она толста или тонка, на тупое орудие, на кремень, нескоро дающий искру. Уединение требует ангельского жития, а неискусных убивает».

Третий род жития, скитский, состоял в том, что иноки поселялись вдвоем или втроем, питались и одевались от трудов собственных рук, каждый по своим заработкам, и друг друга поддерживали во внутренней борьбе и «умном делании»; такой способ жизни Нил считал самым удобным для той цели, которую он видел в монашестве. Скит мог состоять из нескольких особых келий, где жило отдельно по два или по три пустынника. Из среды их избирался ими же настоятель; но он был не более, как руководитель, к которому они добровольно обращались.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: