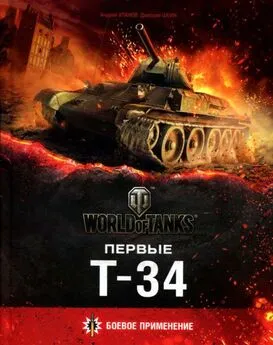

Андрей Уланов - Первые Т-34

- Название:Первые Т-34

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Тактикал Пресс

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-906074-04-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Уланов - Первые Т-34 краткое содержание

Танк Т-34 заслуженно считается легендарной машиной, одним из самых ярких символов победы СССР в Великой Отечественной войне. Однако начало биографии этих танков оказалось далеко не безоблачным и сопровождалось многочисленными проблемами. Испытания первых машин, развертывание серийного производства, непростая история освоения новых танков в армейских частях и драматическое «огненное крещение» летом 1941 г., на основе документальных материалов российских архивов — в книге А. Уланова и Д. Шеина.

Первые Т-34 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Подбитый Т-34, пытавшийся прорваться сквозь уже занятый немцами Минск. Лето 1941 г. Та же машина, что и на с. 144.

Лежащий на поверхности очевидный ответ — всему виной военно-географическая специфика русского театра военных действий и русское многолюдие — при минимальном размышлении должен быть признан неудовлетворительным и отброшен. Действительно, летом 1941 г. русские пространства были ничуть не менее обширны и многолюдны, чем осенью и зимой, однако эти обстоятельства не препятствовали успешному немецкому наступлению. Далее, несложные размышления показывают, что «географический» и «климатический» факторы влияют на обороняющегося ничуть не в меньшей степени, чем на наступающего — обороняющийся должен сперва перегородить своими войсками те же самые «бесконечные необозримые русские просторы», через которые так трудно пробираться наступающему, а потом, как и наступающий, организовать снабжение своих войск всем необходимым в распутицу по тем же самым русским дорогам, на которых тонут в грязи грузовики, вязнут танки, не могут выдернуть из грязи копыт лошади и не в состоянии прошагать более нескольких километров в сутки пехотинцы.

Тот же самый танк, что на с.144 и с.147. Машина приспособлена немцами под дорожный указатель.

Следующая очевидная ссылка на «лучшую приспособленность русского солдата, его вооружения и снаряжения требованиям войны на русском театре» также, при сколько-нибудь пристальном рассмотрении, должна быть признана неудовлетворительной: то обстоятельство, что любой солдат лучше всего приспособлен к войне в «родных» для себя условиях, является не сокровенным таинством военного искусства, но скорее одной из самоочевидных его основ. Соответственно, работа полководца отчасти в том и состоит, чтобы заблаговременно учесть сильные и слабые стороны противника и заранее изыскать способы нейтрализовать превосходство противника и с выгодой для себя использовать его слабости. То есть ссылка на приспособленность русского солдата к войне в типических для себя географических и климатических условиях, с одной стороны, и неприспособленность и неготовность немецкого солдата к войне в таких условиях, с другой, является слегка завуалированной формой признания: «Я посредственный полководец, я не смог удовлетворительно решить одну из основных задач, которые ставятся перед военачальником». В большинстве случаев мемуары пишутся не с целью подобных саморазоблачений.

Таким образом, для удовлетворительного объяснения «парадокса 1941 г.» требовался фактор, который был бы несимметричен как «во времени» (совсем не действовал бы в начале кампании, но во всю силу сказался бы осенью и зимой), так и «в пространстве» (негативно действовал бы на немецкие войска, не затрагивая притом советские). Именно таким фактором и стали внезапно появившиеся грозные неуязвимые всесокрушающие русские танки новейших типов, в борьбе-де с которыми немецкое противотанковое вооружение оказалось совершенно бессильно. Примечательно, что на страницах немецких генеральских мемуаров это «абсолютное оружие» появляется именно в тот момент, когда мемуарист попадает в затруднительное положение и необходимо как-то объяснять падение темпов наступления или даже более или (скорее) менее организованный отход собственных войск. Восторженные панегирики вооружению противника позволили в выгодном героическом свете выставить собственные действия и достижения своих войск, сделавших-де все, что было в человеческих силах, и даже сверх того, и потерпевших в итоге неудачу исключительно по объективным причинам, вполне явственно лежавшим вне пределов компетенции мемуариста.

В сходном положении находились и советские мемуаристы: «проблема лета 1941 г.» как необходимость объяснить причины военной катастрофы начала войны во всей остроте стояла и перед ними, причем с оглядкой на «идеологическую» специфику — тезисы, во-первых, о том, что Коммунистическая партия и советское правительство заблаговременно прозорливо указывали на опасность вовлечения страны во Вторую мировую войну и предпринимали в этой связи своевременные адекватные меры, и, во-вторых, о том, что весь советский народ, как один человек, поднялся на отпор «гнилой фашистской нечисти» [208] «…Гнилой фашистской нечисти Загоним пулю в лоб! Отродью человечества Сколотим крепкий гроб!» Песня «Священная война» (музыка А. Александрова, слова В. Лебедева-Кумача), 1941 г.

, что исключало объяснение военных неудач лета 1941 г. ссылками на недостаточно высокую боевую устойчивость слабо обученных и недостаточно оснащенных советских войск. Так же, как и у их немецких коллег, у советских военачальников не было стимулов откровенно описывать собственные допущенные ошибки. Сходные проблемы порождают сходные решения — и на страницах советских маршальских и генеральских мемуаров основная проблема сводится к тому, что неуязвимых всесокрушающих Т-34 оказывается слишком мало; вопросы же производства и распределения боевой техники совершенно однозначно лежали вне сферы компетенции мемуаристов. Руководители Советского государства, принимавшие соответствующие решения (председатели Совнаркома В. М. Молотов, И. В. Сталин, нарком обороны С. К. Тимошенко, нарком среднего машиностроения, позже нарком танковой промышленности В. А. Малышев) ушли, не оставив мемуаров, проливающих свет на причины принятия ими тех или иных решений. Соответственно, то обстоятельство, что за первые сорок дней войны оказалось потеряно примерно в два раза больше «тридцатьчетверок», чем за следующие пять месяцев, причем немцы применения против них столь грозной танковой армады вовсе не заметили, на страницах советских генеральских мемуаров никак не освещалось и, соответственно, не объяснялось.

К уже сказанному хотелось бы добавить, что на страницах советских боевых документов каких-либо апелляций к «неуязвимости» или «всесокрушающести» Т-34 не встречается; более того, тщательный разбор описаний боевых эпизодов приводит к прямо противоположным выводам. Например, «танковый взвод Т-34, действовавший на участке 348 стрелкового полка 51 стрелковой дивизии 4.9.41 года, преодолел все артпозиции противника и двумя танками вышел на южную окраину КАХОВКА, произведя неожиданное появление и панику среди частей противника и своей быстротой движения и маневренностью, давя живую силу и материальную часть противника (танк политрука Виниаминова, проводя бой 4.9.41 г., проник в КАХОВКА и, когда пришел на исходное положение, был буквально в крови, привезя до 70 прямых попаданий 37—мм и 75—мм орудий противника, потеряв верхний люк и передний люк водителя, не имея сквозных пробоин, и как доказательство на балансирах танка было привезено две головы фашистов и части снаряжения офицерского и рядового состава)» [209] ЦАМО РФ, ф. 228 (Южный фронт), оп. 738 (Автобронетанковое управление), д. 8 (Доклады и донесения АБТО армий, соединений и частей о боевых действиях АБТ войск, доклад военной прокуратуры фронта о потерях танков), лл. 9-10.

.

Интервал:

Закладка: