Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости

- Название:Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф; Русская тройка-СПб

- Год:2013

- Город:Москва; Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-04252-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости краткое содержание

Автор представляет читателю полную драматизма историю крепости «Орешек» от основания ее внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем до наших дней. Это история крепости-твердыни, защитницы Отечества, и история страшной тюрьмы, сломавшей и уничтожившей многие жизни — от царственных узников до революционеров, история Шлиссельбургского образа Казанской иконы Божией Матери.

Автор не просто рассказывает о различных периодах и этапах жизни крепости, он фактически показывает историю России через историю Шлиссельбургской крепости, используя в своем повествовании множество документов: уникальные архивные материалы, письма и дневниковые записи…

В книге петербургского писателя дана не просто история крепости Орешек, или Шлиссельбургской крепости, в разных ипостасях: и в качестве «твердыни Московской Руси» — защитницы-цитадели от иноземных нашествий, и в качестве тюрьмы. Скорее это история страны, показанная через шлиссельбургскую летопись, для чего автор использует многочисленные документальные архивные материалы. Как сказано во вступлении, «не так уж и много найдется в России мест, подобных этому, — продуваемому студеными ладожскими ветрами островку.

У основанной внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем крепости Орешек героическое прошлое, и понятно, почему шведы стремились овладеть ею.

За 90 лет оккупации они перевели на свой язык название крепости — она стала Нотебургом — и укрепили цитадель, но 11 октября 1702 года русские войска «разгрызли» «шведский орех». Подробнее — в главах «Орешек становится каменным», «Шлиссельбургский проект Анны Иоанновны», «Секретный дом императора Павла», «Шлиссельбургский пожар» и др.

Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Прикрывая пространство Приладожья и Присвирья, крепость на Ореховом острове защищала от католической экспансии православие, и оно дивно расцветало здесь под ее защитой.

А шведы не оставили попыток захватить край.

В 1390 году, как говорят новгородские летописи, «…поставиша Свея город над Невою, на устьи Охты реки, нарекоша его Венец земли».

И еще более усилилось значение Орешка.

Поэтому-то в 1410 году, перед очередным походом на Выборг, оградили крепостной стеной, повторявшей изгибы береговой линии, и посад на Ореховом острове.

Мудры были строители, продолжившие фортификационное дело святителя Василия Калики…

Включив в крепостное пространство канал, в который можно было заводить на стоянку корабли, готовые к преследованию врага, они не только получили возможности контроля проходящих мимо караванов, но и многократно усилили военную мощь крепости…

А события в стране совершались своим чередом.

В 1425 году пришедшая из Прибалтики эпидемия захватила Новгород, Тверь и Москву, и «была скорбь великая по всей земле».

Умер тогда в Москве сын Дмитрия Донского, 53-летний великий князь Василий I Дмитриевич. И хотя он и не отличился ни в битвах, ни в походах, «незримой» своей деятельностью сумел значительно укрепить отцовское наследие.

Стол московский и владимирский занял десятилетний князь Василий II Васильевич (Темный).

Но встал на его пути дядя, звенигородский и галицкий князь Юрий Дмитриевич, развязавший вместе со своими сыновьями Василием Косым и Дмитрием Шемякой жестокую междоусобную войну. Семнадцать лет длилась она.

Новгород накануне этой междоусобной войны перешел под покровительство Свидригайла, великого князя литовского, но, словно в ответ на новое новгородское шатание, родился в Москве у Василия II Васильевича второй сын, будущий царь Иван III Васильевич — «собиратель земли Русской».

По преданию, блаженный Михаил Клопский сказал тогда новгородскому архиепископу Евфимию: «Сегодня радость большая в Москве. У великого князя московского родился сын, которому дали имя Иван. Разрушит он обычаи новгородские и принесет гибель нашему городу».

А на следующий год вернулся в Москву с Флорентийского Собора митрополит Исидор.

Совершая богослужение в присутствии великого князя, за литургией вместо Вселенских патриархов он помянул имя Папы римского, а по окончании службы зачитал грамоту Флорентийского Собора о произошедшем соединении римско-католической и византийско-православной церквей.

Назвав Исидора «латинским злым прелестником», Василий II Васильевич приказал заточить митрополита в Чудов монастырь.

А еще?

Еще скончался преподобный Арсений Коневский — создатель обители на Ладожском озере…

Еще, поевши отравленной курицы, умер в Новгороде неудачливый соперник Василия II Васильевича князь Дмитрий Шемяка…

В 1456 году Василий II Васильевич Темный за «неисправление новгородцев» предпринял карательный поход и захватил Старую Руссу Узнав об этом, новгородцы выступили навстречу князю с дружиной, но были разгромлены. Посадник Михаил Туча и многие новгородские бояре попали в плен.

Новгород вынужден был заключить с Москвой Яжелбицкий договор, согласно которому Новгородская республика лишалась права вести самостоятельную внешнюю политику.

Когда великий князь Василий II Васильевич Темный прибыл в Новгород, чтобы поклониться новгородским святыням, искушение убить его так одолевало новгородцев, что архиепископу Ионе стоило большого труда отговорить их. Дело ограничилось бурей, что пронеслась, разрушая дома и церкви в Москве и Новгороде, а великий князь Василий II Васильевич Темный умер сам, заболев «сухотною болестию».

Престол в 1462 году занял его сын — Иван III Васильевич, который, как и предсказывал блаженный Михаил Клопский, разрушил обычаи новгородские.

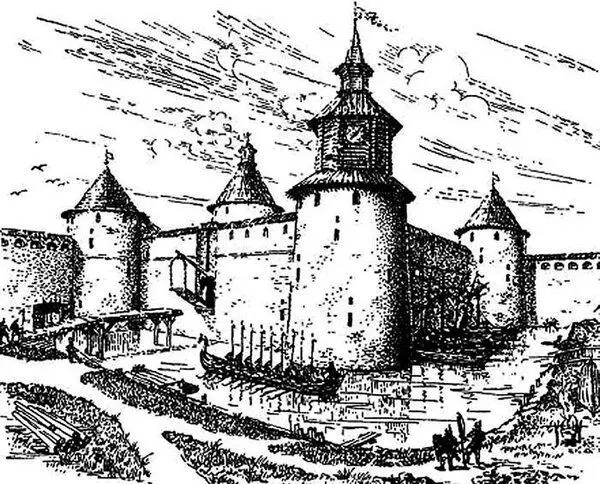

Зато при Иване III Васильевиче был перестроен Орешек.

Старые стены крепости были разобраны почти до фундамента, и на острове поднялась новая мощная твердыня, стены которой, образуя вытянутый шестиугольник, практически повторяли очертания острова.

Крепость теперь состояла из «города» и дополнительного укрепления внутри него — цитадели.

«Город» защищали семь башен.

С запада, со стороны устья Невы, поставлена была самая мощная башня, с верхнего яруса которой велось наблюдение за рекой и ее берегами.

Цитадель защищали три башни. Самой высокой из них была Колокольная башня. Отсюда воеводы следили за ходом боя и передвижением врага, а дозорные вели непрерывное наблюдение за водными просторами Ладоги, Невы и за ее берегами [13] Из башен цитадели уцелела только одна — Светличная.

. Башни цитадели были соединены сводчатыми галереями, сделанными в стенах. В этих галереях хранились запасы продовольствия и боеприпасов.

Каждая башня имела ярусы. Подошвенный бой был перекрыт каменным сводом. Второй, третий и четвертый ярусы отделялись друг от друга деревянными настилами — мостами.

Изогнутый под прямым углом проход в крепость находился в Государевой башне [14] Стены и башни Орешка начала XVI века, хотя и в значительно измененном виде, сохранились до наших дней. Реставраторами восстановлены сейчас Государева башня и боевой ход на стене между нею и башней Головина.

.

Не забыли строители возвести и каменную церковь Спаса внутри крепости.

В 1555 году перестроенный Орешек держал первое испытание.

Цитадель с каналом и гаванью. XVI век

Иоанн Грозный, правивший тогда на Руси, уже взял Казань и готовился к войне за выход к Балтике, когда шведы решили проверить прочность обороны русских границ.

В нарушение 60-летнего перемирия «свей за рубеж перелезли».

10 сентября 1555 года шведский адмирал Якоб Багге осадил Орешек.

Как говорил современник, пришли они «от Выборга сухим путем на конях, и пеших с ним людей было много. И в бусах с моря Невою пришли в то же время многие с пушками люди к Орешку же и по городу из пушек били. И стояли под городом три недели».

Орешек не дрогнул.

Воеводам А. И. Ногтеву и С. В. Шереметеву удалось не только организовать успешную оборону — «инех же по суху многих немец побиша и живых взяша», но и произвести успешную речную операцию. Они захватили шведский корабль, на котором находилось полтораста человек и четыре пушки.

Через три недели шведы вынуждены были уйти.

Однако Иоанн Грозный не склонен был прощать шведам этой обиды. Поскольку войско все равно надо было посылать воевать за Балтику, решили для начала размяться на Швеции.

Ближе к зиме в Новгород прибыл воевода Петр Щенятев, приступивший к формированию армии, часть будущего войска формировалась непосредственно в Новгороде, так как здесь проживали около сотни пушкарей и пищальников, освобожденных от большинства налогов именно из-за того, что были приписаны к регулярному войску. Другая часть армии сосредоточивалась в деревне Кипень [15] Современный Ломоносовский район.

, на берегу Финского залива. Некоторые историки считают, что для участия в шведской кампании 1555–1556 годов было мобилизовано 75 тысяч человек.

Интервал:

Закладка:

![Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)