Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости

- Название:Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф; Русская тройка-СПб

- Год:2013

- Город:Москва; Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-04252-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости краткое содержание

Автор представляет читателю полную драматизма историю крепости «Орешек» от основания ее внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем до наших дней. Это история крепости-твердыни, защитницы Отечества, и история страшной тюрьмы, сломавшей и уничтожившей многие жизни — от царственных узников до революционеров, история Шлиссельбургского образа Казанской иконы Божией Матери.

Автор не просто рассказывает о различных периодах и этапах жизни крепости, он фактически показывает историю России через историю Шлиссельбургской крепости, используя в своем повествовании множество документов: уникальные архивные материалы, письма и дневниковые записи…

В книге петербургского писателя дана не просто история крепости Орешек, или Шлиссельбургской крепости, в разных ипостасях: и в качестве «твердыни Московской Руси» — защитницы-цитадели от иноземных нашествий, и в качестве тюрьмы. Скорее это история страны, показанная через шлиссельбургскую летопись, для чего автор использует многочисленные документальные архивные материалы. Как сказано во вступлении, «не так уж и много найдется в России мест, подобных этому, — продуваемому студеными ладожскими ветрами островку.

У основанной внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем крепости Орешек героическое прошлое, и понятно, почему шведы стремились овладеть ею.

За 90 лет оккупации они перевели на свой язык название крепости — она стала Нотебургом — и укрепили цитадель, но 11 октября 1702 года русские войска «разгрызли» «шведский орех». Подробнее — в главах «Орешек становится каменным», «Шлиссельбургский проект Анны Иоанновны», «Секретный дом императора Павла», «Шлиссельбургский пожар» и др.

Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Возможно, посещая Шлиссельбург, Петр I вспоминал о горечи унижения, которое пережил, читая вынутое из кармана утонувшего Киннигсека любовное письмо Анны Монс…

Но одной только личной досады, как ни глубока была она, недоставало для начала строительства новой государственной мифологии.

Первый шаг на пути создания этой мифологии, которая хотя и соприкасалась с прежней русской историей, но не столько продолжала, сколько преображала ее на новый, петровский лад, Петр I сделал, переименовав старинный русский Орешек в Шлиссельбург.

На Государевой башне укрепили ключ от крепости, что означало: взятие Орешка открывает путь к Балтийскому морю.

Впрочем, ключом этим пользовались недолго.

Уже 1 мая 1703 год был взят Ниеншанц, стоящий при впадении Охты в Неву, и Петр I начал искать место для строительства в устье Невы новой русской крепости.

14 мая 1703 года на берегах Невы было теплым и солнечным…

В этот день Петр I, как утверждает анонимное сочинение «О зачатии и здании царствующего града С.-Петербурга», совершал плавание на шлюпках и с воды «усмотрел удобный остров к строению города»…

Как только государь высадился на берег, раздался шум в воздухе, и все увидели «орла парящего». Слышен был «шум от парения крыл его».

Сияло солнце, палили пушки, а орел парил над государем, и в Пятидесятницу, когда, посоветовавшись с сопровождавшими его фортификаторами: французским генерал-инженером Жозефом Гаспаром Ламбером де Герном и немецким инженером майором Вильгельмом Адамом Кирштенштейном, Петр I отверг неподверженное наводнениям место при впадении Охты в Неву и заложил новую крепость на Заячьем острове.

Тогда государя сопровождало духовенство, генералитет и статские чины. На глазах у всех, после молебна и водосвятия, Петр I взял у солдата багинет [20] Багинет — кинжал с плоским, заточенным с одной или с обеих сторон клинком, применявшимся в качестве штыка.

, вырезал два куска дерна и, положив их крестообразно, сказал: «Здесь быть городу!».

Потом в землю был закопан ковчег с мощами Андрея Первозванного. Над ковчегом соорудили каменную крышку с надписью: «От воплощения Иисуса Христа 1703 мая 16-го основан царствующий град С.-Петербург великим государем царем и великим князем Петром Алексеевичем самодержцем всероссийским».

И снова возник в небе орел — «с великим шумом парения крыл от высоты спустился и парил над оным островом.

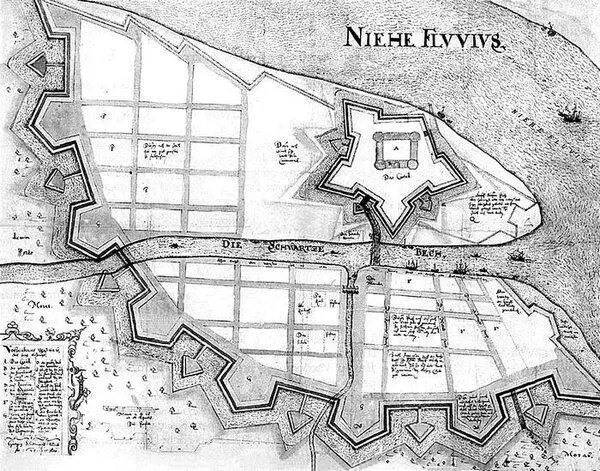

План Ниеншанца

Однако закладка города этим не ограничилась.

Поразмыслив, Петр I приказал «пробить в землю две дыры и, вырубив две березы тонкие, но длинные, и вершины тех берез свертев», вставил деревца в землю наподобие ворот.

Орел же опустился с высоты и «сел на оных воротах».

С ворот орла снял ефрейтор Одинцов и поднес его государю, который пожаловал гордую птицу комендантским званием [21] « Оной орел зимовал во дворце; по построении на Котлине острову крепости святого Александра оной орел от Его Царского Величества во оной Александровой крепости отдан на гобвахту с наречением орлу комендантского звания» .

…

У Александра Сергеевича Пушкина в знаменитом описании этих событий, орлов нет…

На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслася, бедный челн

По ней стремился одиноко.

По мшистым, топким берегам

Чернели избы здесь и там,

Приют убогого чухонца;

И лес, неведомый лучам

В тумане спрятанного солнца,

Кругом шумел. И думал он.

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложен

Назло надменному соседу.

И все равно, хотя все тут подчеркнуто реалистично, первые строфы вступления к «Медному всаднику» возносят нас в петровскую мифологию, стремительнее ручных орлов, на которых оттачивало свое остроумие не одно поколение российских историков.

Читая пушкинские строки, мы представляем Петра I стоящим на земле, на которую никогда не ступала нога русского человека, и в результате с легкой руки поэта в общественном сознании сложилось устойчивое убеждение, будто земли вокруг Петербурга в допетровские времена представляли собою неведомую и чуждую Православной Руси территорию.

И происходит это вопреки нашим знаниям! Ведь, читая Пушкина, мы помним, что свет православия воссиял над Ладогой задолго до крещения Руси, и это отсюда, из древнего уже тогда Валаамского монастыря, уходил крестить язычников Ростовской земли преподобный Авраамий. И то, что самая первая столица Руси, Старая Ладога, тоже находится в двух часах езды от Санкт-Петербурга — неоспоримый факт. И русская крепость Орешек, которую всего за полгода до основания Петербурга отбил у шведов Петр I, тоже ведь стояла здесь почти четыре столетия!

Но все эти факты, а вместе с ними и вся веками намоленная Русская земля, что окружала место закладки будущей столицы Российской империи, одной только силою пушкинского гения оказались отодвинутой от Санкт-Петербурга.

Однако Пушкин не был бы Пушкиным, если бы ограничился поставленными ему рамками. Читаешь «Медного всадника» и понимаешь, что А. С. Пушкин погружался в петровскую мифологию еще и для того, чтобы изобразить внутреннее состояние Петра I, чтобы объяснить выбор, сделанный первым русским императором.

Место, где вскоре поднялся Санкт-Петербург, действительно было пустым. Из-за постоянных наводнений здесь не строили ничего, кроме убогих изб чухонских рыбаков.

Но такое пустое место и искал Петр I.

Санкт-Петербург закладывался им как город-символ разрыва Новой России с Древней Русью.

Это поразительно, но в этом — вся суть Петровских реформ…

Они накладывались на Россию, нисколько не сообразуясь с ее православными традициями и историей, и вместе с тем были благословлены униженной и оскорбленной Петром Русской Церковью.

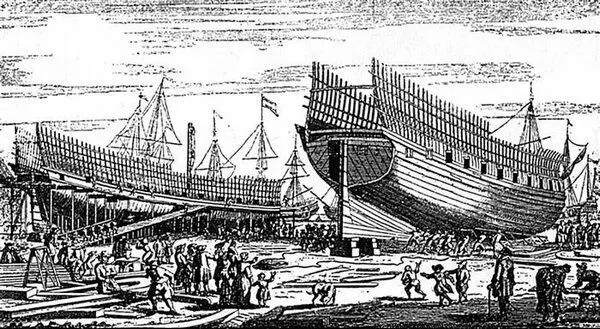

Постройка кораблей с гравюры времен Петра I

Возможно, подсознательно, но Петр I выбрал для города именно то место древней земли, которое действительно всегда было пустым , которое и не могло быть никем населено в силу незащищенности от природных катаклизмов.

Сюда уводил Петр I созидаемую им империю, здесь, на заливаемой наводнениями земле, пытался укрыть он от нелюбимой им Святой Руси свою веру в Бога, свой освобожденный от православия патриотизм!

Осуществить задуманное было невозможно, и хотя Петр I прилагал все силы, чтобы достичь своей цели, все получалось не так, как задумывал он, а так как должно было быть.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)