Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости

- Название:Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Центрполиграф; Русская тройка-СПб

- Год:2013

- Город:Москва; Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-227-04252-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Коняев - Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости краткое содержание

Автор представляет читателю полную драматизма историю крепости «Орешек» от основания ее внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем до наших дней. Это история крепости-твердыни, защитницы Отечества, и история страшной тюрьмы, сломавшей и уничтожившей многие жизни — от царственных узников до революционеров, история Шлиссельбургского образа Казанской иконы Божией Матери.

Автор не просто рассказывает о различных периодах и этапах жизни крепости, он фактически показывает историю России через историю Шлиссельбургской крепости, используя в своем повествовании множество документов: уникальные архивные материалы, письма и дневниковые записи…

В книге петербургского писателя дана не просто история крепости Орешек, или Шлиссельбургской крепости, в разных ипостасях: и в качестве «твердыни Московской Руси» — защитницы-цитадели от иноземных нашествий, и в качестве тюрьмы. Скорее это история страны, показанная через шлиссельбургскую летопись, для чего автор использует многочисленные документальные архивные материалы. Как сказано во вступлении, «не так уж и много найдется в России мест, подобных этому, — продуваемому студеными ладожскими ветрами островку.

У основанной внуком Александра Невского князем Юрием Даниловичем крепости Орешек героическое прошлое, и понятно, почему шведы стремились овладеть ею.

За 90 лет оккупации они перевели на свой язык название крепости — она стала Нотебургом — и укрепили цитадель, но 11 октября 1702 года русские войска «разгрызли» «шведский орех». Подробнее — в главах «Орешек становится каменным», «Шлиссельбургский проект Анны Иоанновны», «Секретный дом императора Павла», «Шлиссельбургский пожар» и др.

Шлиссельбургские псалмы. Семь веков русской крепости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В команду он взял сына своего ближайшего сподвижника, капитана Николая Федоровича Головина [28] Отец Николая Головина — Федор Алексеевич Головин был выдающимся русским дипломатом и государственным деятелем, имел чин генерал-адмирал. Он составил и заключил Нерчинский договор 1689 года с Китаем. Был вторым послом Великого посольства в Западную Европу Совместно с Петром I вел в 1699 году секретные переговоры о заключении договоров с Саксонией и Данией. Участвовал в создании русского флота, был начальником Военно-Морского приказа. Принимал участие в организации русской регулярной армии. В 1700 году возглавлял Посольский приказ и одновременно ведал Ямским приказом и Оружейной, Золотой и Серебряной палатами. Ввел гербовый сбор в России. Умер в 1706 году

и капитан-командора Наума Акимовича Сенявина, который состоял в 1699 году матросом на корабле «Отворенные врата», совершившем плавание из Таганрога в Керчь под управлением самого Петра I…

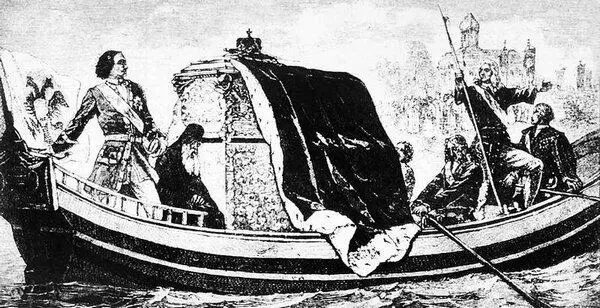

Сопровождаемый яхтой и девятью галерами ботик поплыл в Петербург.

Грохотом барабанов, звоном литавр, ружейной пальбой приветствовали «дедушку русского флота» — так теперь указано было именовать ботик — выстроенные вдоль берегов Невы русские полки.

В Александро-Невском монастыре «дедушку» ожидали императрица с министрами и генералитетом.

Был произведен салют и из орудий, стоявших на монастырских стенах.

Ну а в августе, когда отмечали годовщину Ништадтского мира, «дедушку» представляли «воинственным внукам» — кораблям Балтийского флота. Они выстроились на кронштадтском рейде — огромные, многопушечные фрегаты. В торжественной тишине двинулась от пирса к ботику шлюпка. На веслах сидели адмиралы, а впереди, склонившись над водою, промерял лотом глубину всероссийский вице-адмирал Белого флага, светлейший князь А. Д. Меншиков. Роли были расписаны строго по рангу.

Сам император сидел в шлюпке за рулевого.

Сияло солнце. Сверкали над водой мокрые лопасти весел.

Стоя на юте «Мальбурга», капитан второго ранга Витус Беринг, вглядываясь в гребцов, пытался рассмотреть, кто где. Вот сам Федор Матвеевич Апраксин, возглавляющий Адмиралтейств-коллегию, вот Наум Акимович Сенявин… За ними, кажется, Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев — начальник Военно-морской академии, особо доверенный человек государя. А вот и старый знакомый — адмирал Сивере, с которым двадцать лет назад плавал матрос Беринг в Ост-Индию. В один год они поступили на русскую службу… Вот адмирал Крюйс… А кто это в паре с ним? Да это же Николай Федорович Головин! А ведь когда-то он плавал под его, Беринга, командою…

Отвыкшие от весельной работы, адмиралы гребли вразнобой. Дергаясь, шлюпка медленно двигалась по голубой воде залива.

Император с трудом удерживал курс.

Наконец подошли к ботику.

Задорно громыхнули три пушечки, установленные на его борту. А мгновенье спустя показалось, что раскололось небо. Это полторы тысячи орудийных стволов откликнулись «дедушке».

Над тихой водой залива поплыли клочья орудийного дыма.

После торжественной встречи ботик отправили в Адмиралтейство, причем и здесь не оставил Петр I «дедушку» своим попечением и заботой.

Капитан-командор Наум Акимович Сенявин огласил тогда в Адмиралтействе царский указ, согласно которому в случае пожара на верфи первым делом следовало спасать бот, спустив его на воду.

Видимо, плавание на ботике «Св. Николай» по Неве пробудило в «Отце Отечества» отроческие воспоминания. В подробностях припомнились плавания по Плещееву озеру, рассказы о Ярилиной горе, о Переславле-Залесском, об Александре Невском.

Не рискнем утверждать, что именно детские воспоминания и определили решение перевезти в Петербург святые мощи благоверного князя, но доподлинно известно, что вечером 29 мая 1723 года, накануне табельного Дня своего рождения, когда по бледному петербургскому небу уже рассыпались огни фейерверков, будучи в Александро-Невском монастыре, вспомянул Петр I о святом благоверном князе и указал: обретающиеся в соборе Рождества Богородицы во Владимире мощи Александра Невского перенести в Петербург.

И срок назначил. Велено было приурочить встречу мощей в Санкт-Петербурге к празднованию годовщины Ништадтского мира 30 августа 1723 года…

Это решение Петра I трактуется на разные лады, но при этом упускается из виду, что приказано было не просто перенести мощи , а перенести их к дате.

Прибытие мощей Александра Невского в Петербург

Между тем это обстоятельство весьма существенно.

Петр I всегда серьезно относился к проведению празднеств и торжеств, но теперь подготовка к годовщинам основания Санкт-Петербурга и Ништадтского мира — главных достижений его царствования! — начинала оттеснять текущие государственные заботы.

Любопытно, что мифологизация празднеств приобретала при этом совершенно конкретный смысл, она адресовалась исключительно к самому Петру I.

Мы уже говорили, что святой благоверный князь Александр Невский, разгромив на берегах Невы и Чудского озера крестоносцев, выбрал путь и «повенчал Русь со степью», чтобы сохранить православную веру.

Петр I строил Петербург еще и как знак разрыва Российской империи с прежней Московской Русью, построенной потомками Александра Невского. Практически отказавшись от православия и национальных обычаев, он утвердился на берегах Финского залива, чтобы переменить проложенный святым благоверным князем путь, и жалким по сравнению с петровским прорывом Запада в Россию выглядел десант крестоносца Биргера, разгромленного здесь Александром Невским пять столетий назад…

Петр I победил всех.

Победил старую Русь, победил шведов, теперь ему предстояло победить саму историю вместе с благоверным князем Александром Невским.

И перенесение в Санкт-Петербург святых мощей князя, освящая совершенные Петром I победы, должно было стать свидетельством этой победы и врасти в новую мифологию рождающейся империи.

Но есть своеволие Петра I, и есть воля Божия…

Когда Петр I огласил свое решение, срочно начали строить ковчег с балдахином для помещения в него раки с мощами. По описаниям, ковчег был 5 аршин 10 вершков в высоту, в длину — 11 аршин, в ширину — 7 аршин, и нести его должны были 150 человек.

Памятник Александру Невскому

Все было сделано согласно указу, но совершенно не так, как хотел «Отец Отечества». Петр I требовал, чтобы мощи Александра Невского доставили в Петербург, как доставили туда ботик «Св. Николай», но вместо этого устроили торжественное шествие с мощами через всю Россию.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николай Коняев - Петербург: неповторимые судьбы [Город и его великие люди]](/books/1068195/nikolaj-konyaev-peterburg-nepovtorimye-sudby-gor.webp)