В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Название:Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1351-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII краткое содержание

Третью часть книги В. Д. Сиповского «Родная старина» составляют полные драматизма страницы нашей истории, именуемые Смутным временем.

Прервана русская царская традиция. Враги Православия и России проникли в самое ее сердце — в Москву, в Кремль. Защиты ждать неоткуда.

Осознание того, что нужно делать, рождается в самом народе. Поддерживаемый Православной церковью, он сам выдвигает своих защитников, тех, «в ком не было никакой неправды», — Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Они собирают ополчение и освобождают столицу. Словно птица Феникс, восстает Россия. Рождается новая царская династия.

Текст печатается по изданиям «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XIV до XVI ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1888).

«Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.

Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

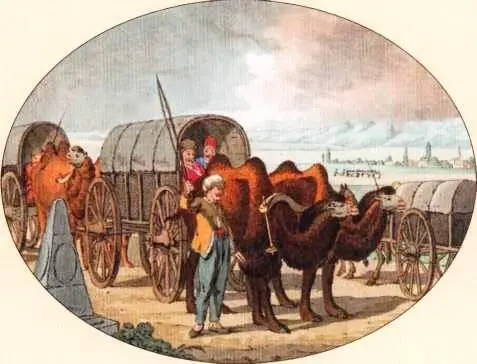

Летом татары отправляются на добычу обыкновенно меньшими отрядами, чем зимой, — тысяч в десять или двадцать. Все войско разбивается на 10 или 12 отрядов, которые идут один от другого на расстоянии мили. В таком порядке, не теряя сообщения между собой, отряды переходят степи и соединяются в известное время в назначенном месте. Разделяются на отряды они для того, чтобы казаки, стерегущие по степям на каждых 2 или 3 милях, не узнали настоящей силы их. Казаки, открыв врагов, быстро отступают и уведомляют пограничных жителей о появлении тысячи или двух тысяч татар, а те через несколько дней всеми силами налетают на оплошных жителей, не думавших, что опасность так велика.

Казаки старались всячески помешать наступающим врагам: тревожили их внезапными нападениями во время ночлегов, по пути; в траве и в реках, где были броды, разбрасывали железные «якорцы», о которые татарские кони портили себе ноги, и так далее.

«Переправы чрез реки татары совершают довольно просто. Для перехода, например, чрез Днепр, самую большую из украинских рек, татары выбирают места с отлогими берегами. Каждый татарин связывает из камыша два пука, прикрепляет к ним три поперечные палки, потом ставит на такой плот седло и, раздевшись, складывает на него одежду, лук, стрелы, саблю. Все это накрепко привязывается к камышу. После того, нагой, с плетью в руке, входит в реку и погоняет лошадь, ухватившись одной рукой за узду и гриву… Таким образом татары переплывают чрез реки все вдруг, строем, который занимает иногда вдоль по реке около полумили».

Таковы были нравы и военные обычаи татар, с которыми приходилось казакам постоянно бороться и от которых они сами многое переняли.

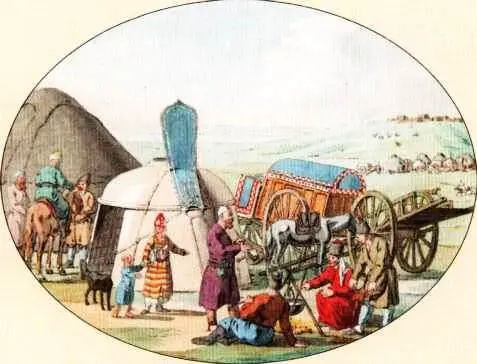

«Зная, какая опасность грозит в степях, казаки принимали большие предосторожности, когда надо было проезжать степью. Проходили они ее обыкновенно в таборе, или караване, между двумя рядами телег, замыкаемых спереди и сзади 8 или 10 повозками; сами же казаки с дротиками, пищалями и косами на длинных ратовищах идут посреди табора, а лучшие наездники едут вокруг него. Сверх того, во все четыре стороны на четверть мили высылают по одному казаку для наблюдения. Только что покажется неприятель, стражи дают знак, и табор останавливается. Татары стараются всегда к табору подкрасться незаметно и напасть врасплох, но казаки в таборе не боятся врага, хотя бы он был раз в десять сильнее их».

На ночлегах вокруг палаток также расставлялись возы, а на некотором расстоянии около табора ставилась стража, чтобы заблаговременно предупредить об опасности…

«Случалось мне, — говорит Боплан, — несколько раз с 50 или 60 казаками переходить степи. Татары нападали на наш табор в числе 500 человек, но не в силах были расстроить его; да и мы также мало вредили им, потому что они только издали грозили нападением, не подъезжая на ружейный выстрел, и, пустив чрез наши головы тучу стрел, скрывались. Стрелы их летят дугою вдвое далее ружейной пули».

Казацкие думы о турецкой неволе

Тяжкая участь ждала тех несчастных, которых татары тысячами угоняли в плен после удачного набега. Пленных гнали в Крым, словно скот, окружив цепью верховых и подгоняя нагайками; иных пленников клеймили раскаленным железом, как лошадей. В Крыму невольники, которые посильнее, связанные или скованные, мучились днем на тяжелой работе, а ночью томились в темницах, и жизнь поддерживалась самой скудной и плохой пищей — кормили их нередко мясом дохлых животных. Выводили рабов на продажу целыми десятками, прикованных друг к другу около шеи. Этот живой товар продавался в Крыму разным иноземным купцам, которые внимательно осматривали невольников со всех сторон, нет ли у них каких телесных недостатков, даже зубы разглядывали у них. Продажа невольников производилась во всех крымских городах, но особенно в Кафе (теперь Феодосия). Этот город был главным рынком невольников — там их всегда было около 30 тысяч. Хан выбирал первый и получал пошлину с каждого купленного раба. Пока захваченных пленников не продавали «за море», была еще возможность их выкупить, но обыкновенно иноземные купцы, купив здесь наиболее сильных рабов, развозили их по отдаленным странам и продавали, с большим барышом для себя, сарацинам, персам, индийцам, арабам и прочим. Невыносимо тяжело было положение невольников, попавших на турецкие гребные суда-каторги (галеры). Несчастные приковывались к скамьям, на каждое весло по пяти или по шести человек. Поперечные скамьи шли вдоль правого и левого бортов каторги; между скамьями был проход, по которому ходил взад и вперед надсмотрщик над гребцами, поощряя их к работе кнутом. Невольники были обнажены до пояса во всякую погоду и никогда не оставляли своих скамей; на них они спали и ели, не зная отдыха даже и в праздники. Мучительнее этой подневольной жизни и придумать трудно — вот почему само слово «каторга» получило свое страшное значение.

Судьба красивых девушек, попавших в плен к татарам, была сноснее сравнительно с участью других пленников. Эти девушки ценились очень дорого, нарасхват раскупались знатными и богатыми турками для их гаремов, и случалось, что они попадали даже в султанши.

Выйти из своего тяжкого положения христианские пленники могли, лишь приняв ислам. Бывали случаи, что такие отступники (или ренегаты), которые потурчились, злее самих турок мучили попавшихся к ним в руки христиан-пленников, твердо державшихся своей веры. Из детей-христиан, захваченных в плен, турки, как известно, образовали войско под именем янычар. Особенно страшно было положение тех казацких вождей, которые попадались в руки турок. Озлобленные турки вымещали на них все зло, причиненное Турции казацкими нападениями. По словам одного польского историка, Вишневецкий (Байда), основатель Запорожской Сечи, попался в руки турок и подвергся страшной смерти. Он по приказу султана был сброшен с башни на крюки, вделанные в стене. Несчастный, зацепившись ребром за крюк, повис и жил, перенося мужественно страшные мучения, три дня в таком положении, пока турки не убили его стрелами за то, что он бранил Магомета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: