В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Название:Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1351-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII краткое содержание

Третью часть книги В. Д. Сиповского «Родная старина» составляют полные драматизма страницы нашей истории, именуемые Смутным временем.

Прервана русская царская традиция. Враги Православия и России проникли в самое ее сердце — в Москву, в Кремль. Защиты ждать неоткуда.

Осознание того, что нужно делать, рождается в самом народе. Поддерживаемый Православной церковью, он сам выдвигает своих защитников, тех, «в ком не было никакой неправды», — Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Они собирают ополчение и освобождают столицу. Словно птица Феникс, восстает Россия. Рождается новая царская династия.

Текст печатается по изданиям «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XIV до XVI ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1888).

«Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.

Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторых казаков даже слеза прошибла, когда заговорили об их родине, о «батьке» Днепре. Смятение мало-помалу улеглось, и казаки присягнули, подняв пальцы кверху, что они будут соблюдать прежний (кураковский) договор.

Но присяга не помогла. В это время Павлюк рассылал свои грамоты, призывая весь народ в казачество. Эти призывы были по сердцу многим. Народ бежал толпами от своих господ на Запорожье. Южнорусский народ всегда рад был случаю восстать на ненавистных им панов, а в этот год был вдобавок неурожай. Поднялась страшная дороговизна; бедняки голодали. Голод да нужда — лучшие пособники мятежам. Толпы беглецов являлись к Павлюку; реестровые казаки полк за полком стали присоединяться к мятежникам.

Для усмирения мятежа явилось польское войско под начальством Потоцкого. После нескольких стычек поляки разбили казаков под деревней Кумейки. Битва была страшно упорная. Польское войско, устроенное и хорошо вооруженное, стало осиливать казаков, между которыми было много «хлопов», еще плохо знавших боевое дело.

— Сдавайтесь! Просите пощады! — кричали поляки им.

— Не сдадимся ляхам! — кричали те в ответ. — Один на другом головы свои сложим!

Казаки не выдержали. Часть их конницы бежала, но пешие из частей разбитого табора устроили новый, теснейший табор и отчаянно отбивались. Когда не стало у них пороху, они дрались оглоблями, обломками телег. Чуть какой-нибудь поляк падал с коня, они кидались на него, как разъяренные звери, и терзали его, пока на них не налетали поляки и не рубили их в куски. Это было уже не сражение, а зверская бойня, — так велико было ожесточение с обеих сторон. Резня прекратилась только с наступлением сумерек; пользуясь ночью, остаткам казацкого табора удалось уйти.

Страшное зрелище представляло поле битвы. На снежной равнине всюду, куда хватало глаз, виднелись багровые полосы крови, человеческие тела, отрубленные головы, руки, ноги, лошадиные трупы, обломки оружия и возов да обгорелые бревна деревни Кумейки.

Когда ушли поляки, то русские «хлопы» из окрестных деревень похоронили тела своих собратий и насыпали над ними высокие могилы — на память потомкам о злосчастном побоище, где столько бойцов сложили буйные головы за свою волю и кровью своей напоили родную землю.

Скоро и остатки казацкого табора должны были покориться полякам — обороняться не стало силы. Реестровые казаки, бывшие в таборе повстанцев, обвинили во всем Павлюка, пропустившего удобное время для удара на польский стан. Дело кончилось тем, что Павлюка и его товарища скованных выдали Потоцкому. Их свезли в Варшаву. Здесь в феврале 1638 года собрался сейм. Озлобление против казаков было так велико, что уж и не знали, какую казнь придумать Павлюку. Ввиду того что его винили в том, будто бы он хотел отторгнуть Украину от Польши и сделаться государем, приговорили надеть ему на голову раскаленную железную корону и дать в руки раскаленную железную палицу вместо скипетра. Но король не допустил этого зверского шутовства: Павлюку и его сообщникам отсекли головы, а затем воткнули их на колья.

За частые мятежи сейм постановил отнять у казаков всякие права, совершенно уничтожить их как отдельное сословие. Но, чтобы не слишком раздражать русский народ, постановили действовать тайно и постепенно. На первый раз решили отнять у казаков право избирать себе старшину, а назначать им начальников из лиц, преданных Речи Посполитой, из шляхтичей. Решено было также завладеть Запорожьем, чтобы не давать в этом «гнезде» собираться казацким силам. Таким образом, в сущности хотели искоренить казачество. Но легко было решать, да трудно исполнить.

Вскоре после восстания Павлюка вспыхнул новый мятеж, под руководством Острянина (Остраницы), а потом Гуни. Сначала повстанцам посчастливилось разбить польский отряд, но затем, несмотря на необычайную храбрость казаков и находчивость их вождей, поляки снова взяли верх. Вожаки спаслись бегством: одни — в Московское государство, другие — на Запорожье.

Во время этих казацких восстаний, которые кончались печально для повстанцев, они уходили далее на восток, заселяли по Дону и его притокам земли, которые Московское государство считало своими. Область эта, все более и более населявшаяся выходцами из Приднепровья, стала называться слободской Украиной и занимала нынешнюю Харьковскую губернию, южную часть Курской и большую часть Воронежской. Город Белгород был средоточием этой области, и здешний воевода ведал этих поселенцев.

Десять лет после восстания Павлюка на Украине было тихо. То было затишье перед грозой.

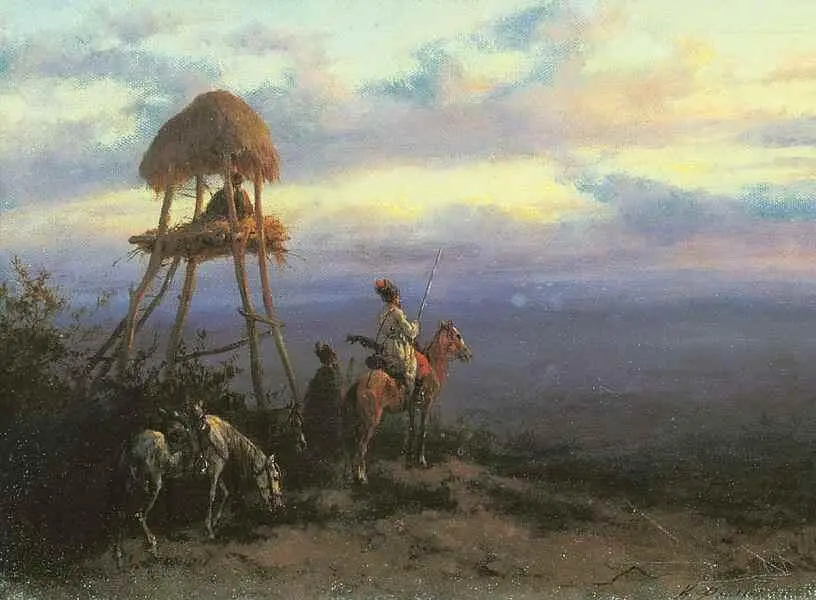

Запорожская сечь

«Гнездом» казачества была Запорожская Сечь. Здесь вырастала казацкая сила; отсюда по большей части выходили главные вожаки повстанцев и лихих шаек, гулявших по морю на страх туркам; сюда сходились удальцы со всех сторон.

Там, где Днепр, пробившись меж подводных скал (порогов) и каменистых островов, широко разливается ниже впадения речки Самары и спокойно течет, образуя множество низменных островов, по берегам поросших густым и высоким камышом, — там устроили себе военный стан запорожские удальцы, нередко переводя его с одного места на другое. Главным местопребыванием их сначала был остров Хортица. Кругом были повсюду богатые места: устья речек, впадавших в Днепр, заливные луга, леса, степь. И рыбы, и всякого зверья было здесь вдоволь. Сначала на Запорожье, в эти благодатные места для охоты, шли ватаги охотников-промышленников, а потом, в начале XVI века, устроен был здесь сторожевой стан, чтобы сдерживать татар от внезапных вторжений. Из этих-то станичников и сложилось мало-помалу запорожское казацкое братство. Занявши необитаемые острова и берега вдали от всяких властей, они считали себя здесь полными хозяевами. Занимались охотничьим промыслом в окрестных местах, но когда их силы выросли, стали они чаще и чаще отправляться на более далекую и опасную охоту — ходили на своих легких чайках «шарпать» берега Крыма и Турции. Бить и грабить «нехристей», по их понятиям, сам Бог велел.

Запорожская Сечь имела вид укрепленного стана: довольно значительное место было окружено земляной насыпью, или валом, с засекой, или тыном; кое-где были поставлены и пушки; внутри ограды были курени — деревянные, очень незатейливые жилища казаков, или мазанки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: