В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Название:Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1351-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII краткое содержание

Третью часть книги В. Д. Сиповского «Родная старина» составляют полные драматизма страницы нашей истории, именуемые Смутным временем.

Прервана русская царская традиция. Враги Православия и России проникли в самое ее сердце — в Москву, в Кремль. Защиты ждать неоткуда.

Осознание того, что нужно делать, рождается в самом народе. Поддерживаемый Православной церковью, он сам выдвигает своих защитников, тех, «в ком не было никакой неправды», — Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского. Они собирают ополчение и освобождают столицу. Словно птица Феникс, восстает Россия. Рождается новая царская династия.

Текст печатается по изданиям «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XIV до XVI ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1888).

«Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.

Родная старина Книга 3 Отечественная история с конца XVI по начало XVII - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все торговцы, привозившие какие-либо товары, обыкновенно делали подарки кошевому и всем старшинам; не считалось зазорным брать приносы и с разных просителей. Сверх того, все казаки, ходившие на какой-либо промысел: рыболовство или охоту и прочее, обыкновенно часть своей добычи дарили своему старшине, в пользу которого шли также доходы, довольно значительные, с перевозов через реки.

Самым выгодным промыслом была в глазах казаков война. Невзначай напасть на татарские улусы, угнать сразу целые стада скота или табуны лошадей или «пошарпать» богатые берега Турции и вернуться с грудой всяких драгоценностей, с карманами, полными золота и серебра, захватить сразу столько, чтобы можно было не трудясь, без заботы прожить много дней, бражничать и кутить на широкую ногу, — вот что было заветной мечтой запорожца. Те атаманы-удальцы, которые умели часто и ловко устраивать набеги, доставляли «товариству» запорожскому «славу лыцарскую» да богатую добычу и были главными любимцами казаков и в песнях прославлялись.

Война и разгул — вот из чего главным образом сплеталась жизнь запорожца. И на жизнь и на смерть истый запорожец смотрел с презрением. Он не жил семейной жизнью. Ни одна женщина не смела показаться в Сечь. О будущем, о судьбе своих детей, стало быть, забот не было, не было думы и о своей старости: редкий из запорожцев умирал своей смертью. Одни из них находили смерть себе в морской пучине; другие гибли от сабли турецкой или татарской; третьи, более несчастные, кончали жизнь в невыразимых мучениях, какие только могла измыслить человеческая злоба, — умирали, часто удивляя своих мучителей необычайной твердостью, с какой выносили они ужасную казнь. Гибли они целыми сотнями и на турецких каторгах. Да и те из запорожцев, которые умирали у себя, в Сечи, умирали обыкновенно не в старых годах: боевая жизнь, полная всяких невзгод, да разгул, не знавший меры, сильно сокращали казацкий век.

Тысячами погибали запорожцы, но Сечь, это «гнездо» казацкое, не пустела. Охотников до вольного житья, хотя бы полного тревог и опасностей, было много среди людей, подавленных панским гнетом, тяжелым подневольным трудом да нуждой безысходной. Шли в Сечь толпами, лишь бы приняли только. Запорожцы в свое братство принимали новичков очень легко: требовалось только, чтобы человек был православной веры, способный к военному делу, расторопный, сметливый. Между запорожцами попадались и литовцы, и поляки, и татары крещеные, и волохи, и черногорцы — словом, могли быть здесь люди разных племен. Но огромное большинство было чисто русских, и притом из простого деревенского люда.

Жизнь в Сечи была очень проста. В каждом курене при атамане, который заведовал всем хозяйством, был повар с двумя или тремя мальчиками-помощниками. На столовые расходы собиралось с каждого казака по пять рублей в год. В пище казаки были вовсе неприхотливы — ели саламату да тетерю. Первая состояла из ржаной муки и варилась с водой густо; вторая же готовилась из муки и пшена жиже — на меду, квасу или рыбьей ухе. Эти кушанья подавались на стол в больших деревянных чашках, или «ночовках», откуда все брали ложками. Особых тарелок не подавалось. Большая часть куренных казаков вполне довольствовалась этой пищей. Если же находилось в курене несколько охотников полакомиться мясом или рыбой, то они покупали их себе в складчину, артелью.

Более зажиточные казаки заводили свои дома в предместье, где почти все имели какие-либо промыслы: варили мед, пиво, брагу или занимались различными ремеслами.

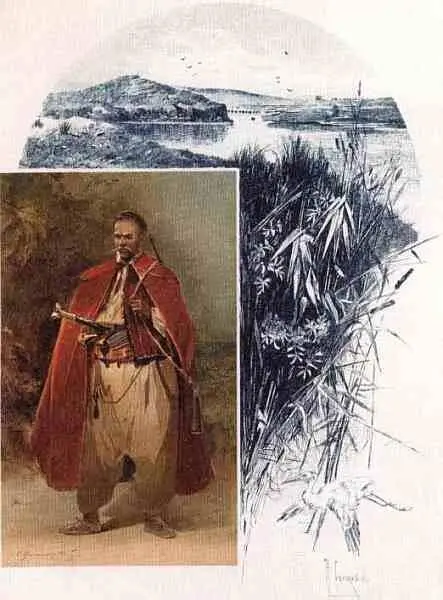

Одежда казаков обыкновенно была тоже очень проста. Любили они щеголять хорошим оружием да конями. После хорошей поживы на войне запорожцы не прочь были рядиться и в красивые синие кунтуши, алые суконные шаровары и алые шапки с околышем из смушек. Головы себе и бороды выбривали, оставляя лишь клок волос (оселедец), да запускали длинные усы.

Никаких письменных законов или правил у запорожцев не существовало. Войсковой судья решал все дела по своему усмотрению, сообразуясь с обычаями и укоренившимися понятиями казаков, а в трудных случаях совещался с кошевым, «дидами» (престарелыми казаками) и другими старшинами. Воровство, неплатеж долгов и убийство считались у них главными преступлениями. Несмотря на то что грабеж был делом привычным для запорожца — грабить позволялось лишь врагов. Если же кто попадался в краже у своего товарища, или покупал заведомо украденное, или скрывал у себя, то подвергался суровому наказанию: виновного приковывали к столбу на площади, подле клали кий (палку), и все проходившие ругали осужденного и беспощадно били. Если его не прощал пострадавший от его преступления, то его забивали до смерти. Если кто попадался второй раз в краже, то лишался жизни на виселице. Не плативший долгов должен был стоять на площади прикованный к пушке, пока заимодавец не получал от него или его друзей удовлетворения. Но особенно страшно было наказание за намеренное убийство: убийцу бросали в могилу, на него опускали гроб с телом убитого и засыпали землей.

Суровость запорожцев не знала границ; не знала их и неукротимая казацкая удаль; беспределен был и дикий разгул, которому отдавались запорожцы в досужее время.

В предместье Запорожской Сечи жили всякие мастера: кузнецы, слесари, портные, сапожники и другие. Тут же и торговали всем, что нужно было казаку. Были бы только деньги у него, а то все можно было добыть, что требовалось для неприхотливой его жизни. А денег у запорожцев после всякого удачного похода было вдоволь, так что бессемейному и девать их было некуда. Гульба, самая широкая и бесшабашная, шла на Запорожье почти беспрерывно. Кутить и пить без конца считалось молодечеством. Поделив добычу меж собой, запорожцы предавались необузданному разгулу, пока не прокучивали всего до конца. Иные из них нанимали музыкантов и певцов и разгуливали с ними по улицам, а следом за ними носили ведра вина и меду. Всякого встречного поили наповал, а кто отказывался, того всячески бранили.

По воскресным и праздничным дням бывали в Сечи у казаков кулачные бои, и если кто во время драки нечаянно убивал другого, то взыскания за это не полагалось. Большие были охотники запорожцы до лихого пляса — казачка; любили послушать пение бандуристов. Песни о подвигах казацких, о турецкой и татарской неволе, конечно, должны были сильно действовать на них, возбуждать в них удаль и чувство мести, а рассказы о притеснении народа, о поругании православия во владениях Речи Посполитой разжигали ненависть к полякам.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: