В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия

- Название:Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1352-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия краткое содержание

Истерзанная и обнищалая Русь благополучно выходит из Смутной поры, вынеся из нее свою веру и народность в их целости. Сложнее положение в западнолитовской Руси. Еще долго приходится ей биться за сохранение своей Православной церкви и народа. На защиту Православия против Речи Посполитой встает запорожское казачество. Южная Русь наконец соединяется с единоверной и единокровной Москвой. Однако идет новое испытание — раскол в самой Русской церкви. И из него, несмотря на многие беды, выходит она целостной и неповрежденной. Обо всем этом читайте в четвертой книге «Родная старина».

Текст печатается по книге «Родная старина: Отечественная история в рассказах и картинах (С XVI до XVII ст.)» Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1904) в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка.

Родная старина Книга 4 Отечественная история XVII столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

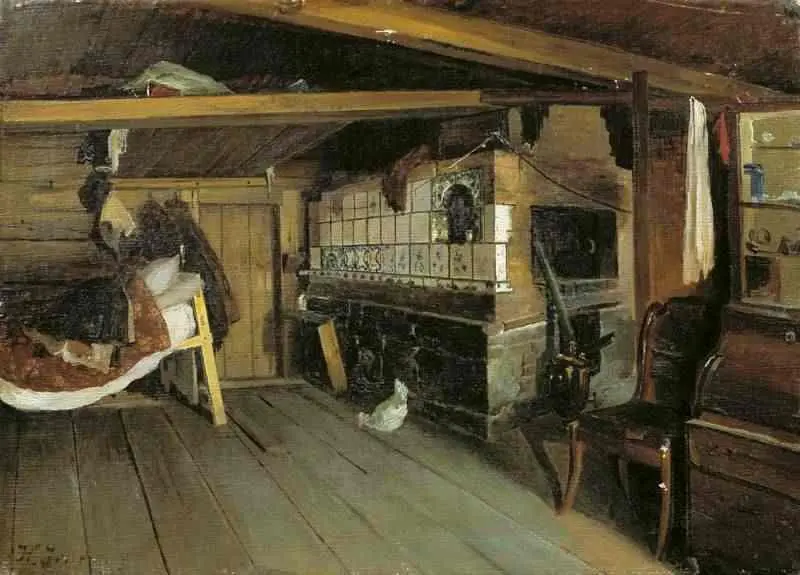

Чем богаче был дом в старину, тем изысканнее было и внутреннее убранство его. Наши предки очень любили одевать хоромы: полы покрывались коврами (у менее богатых — войлоком или рогожей). В сенях у дверей всегда была положена рогожа для обтирки ног — калош тогда еще не употреблялось. Стены обивались по большей части сукном, обыкновенно красных цветов (червленое, багрец и прочие), иногда в два цвета, в шахмат и прочее. Покои цариц (например, Натальи Кирилловны) наряжались иногда атласом. Со времен Алексея Михайловича стали обивать стены басменной кожей, то есть с вытисненными изображениями растений, птиц, зверей. В конце XVII столетия появились у некоторых бояр заграничные тканые обои, или шпалеры. Затем в дворцовых покоях, особенно в каменных зданиях, стали расписывать стены и своды картинами, конечно, религиозного содержания; изображались события из Священного Писания, притчи в лицах и прочее. Потолки иногда украшались резной работой, иногда — слюдой, но чаще убирались сукном, как и стены, и двери, и вставни (ставни).

Необходимой принадлежностью всех жилых хором были, конечно, печи — преимущественно изразцовые. Они были весьма разнообразны: четырехугольные, круглые, с колонками, карнизами и так далее. Изразцы по большей части были разных цветов или с изображениями растений, животных, людей и прочего. Печи обыкновенно делались большие и занимали значительную часть покоев, которые почти всегда были невелики: сажени две-три в длину да в ширину столько же или несколько меньше. Просторнее устраивались столовые у богатых людей: сажен в пять-шесть длины и почти такой же ширины.

Кроме лавок, которые прикреплялись к стене, да подвижных скамей и стольцев (табуреток), никаких других приспособлений для сидения наши предки не знали. Кресла и стулья были роскошью дворца да богатых боярских хором, впрочем, и там встречались в небольшом числе. Скамьи служили и для спанья; особенных кроватей не было. Столы делались по большей части дубовые, узкие и длинные; у богатых людей они иногда разрисовывались изображениями из Священного Писания, а ножки и бока украшались резьбой. Были и маленькие столы, украшенные разными камнями.

Лавки, скамьи и стольцы покрывались полавочниками — обыкновенно из той же материи, какой покрывались стены. Иногда полавочники обшивались по краям позументами, вышивались узорами и прочим. Большие столы, стоявшие пред лавками, обыкновенно покрывались подскатертниками, атласными, бархатными, с золотошвейными украшениями. Во время обеда стол покрывался еще скатертью. В богатом доме всего этого было несколько перемен, и по праздникам хоромы убирались богаче, чем в будни.

Благодаря убранству старинные покои были весьма нарядны; но наряднее всего был так называемый красный угол. Здесь на полке ставились образа в богатых серебряных и даже золотых окладах, в киотах. Чтились иконы преимущественно старого письма, притом работы православных иконописцев. Кроме рисованных образов, были резные на камне, на слоновой кости, металлические, в виде больших медалей, с изображениями на обеих сторонах, а также и складни, то есть створчатые образа, на каждой створке которых были вырезаны изображения. Золотые, серебряные и медные кресты с изображением распятия были тоже обычны у наших предков. Они не жалели издержек на украшение священных изображений, которые сияли золотом и драгоценными камнями. Убрусцы, пелены и занавесы, которыми закрывались образа, у богатых людей были тоже унизаны жемчугом, драгоценными камнями и дробницами (блестками). Пред иконами теплились лампады и горели восковые свечи. В домах богатых людей, кроме множества образов во всех покоях, была, как сказано, особая комната — крестовая, или моленная, где целая стена была увешана образами наподобие церковного иконостаса. Здесь стоял аналой с книгами, подсвечники с восковыми свечами и отправлялись ежедневно церковные службы: заутреня, часы, вечерня. У знатнейших бояр нередко были свои, домашние церкви. Обилие образов в богатых хоромах объясняется, конечно, прежде всего набожностью наших предков, а затем — обычаем дарить иконы по большим праздникам.

Зеркала и картины долго считались в старину запретными вещами, но в XVII веке мало-помалу по примеру царя бояре стали украшать свои покои картинами (эстампами) — исключительно священного содержания.

Для хранения разных вещей наши предки употребляли скрыни (род небольших комодов с выдвижными ящиками), сундуки, погребцы, ларцы (для женских украшений), поставцы для посуды, которые представляли собой полки, приделанные к столбам, внизу шире, а кверху уже. На нижних ставилась серебряная крупная посуда, на верхних — мелкая. Она служила больше для украшения столовой, чем для употребления, и шла в дело разве только по большим праздникам или при различных семейных торжествах. В обыкновенное же время серебряная и позолоченная посуда красовалась на поставцах, свидетельствуя о зажиточности и заслугах хозяина: тут находились и жалованные царем чарки или кубки. На поставце обыкновенно стояли разного вида и объема блюда и торели (тарелки), иногда изящной резной или чеканной работы, сулеи, братины, ковши, кубки, мисы, лохани, рассольники и так далее. На сосудах делались различные надписи. Иногда обозначалось, кем подарена вещь, — например, «ударил челом» такой-то; иногда вырезывались целые изречения, например: «Чарка добра человеку, пить из нее на здравие» и тому подобное.

Дорогие сосуды переходили по наследству и составляли иногда важную часть имущества. Кроме металлической посуды, в XVI и XVII веках встречаются у богатых людей сосуды из камня: агатовые, сердоликовые, из горного хрусталя. Входила в обычай понемногу и стеклянная посуда, преимущественно цветного стекла, которая привозилась из-за границы.

Простой народ довольствовался деревянной посудой; особенно славились хорошей работой калужские, гороховецкие и карельские изделия. Иногда деревянная посуда украшалась очень недурной резьбой.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: