В. Сиповский - Родная старина Книга 1 Отечественная история с IX по XIV столетие

- Название:Родная старина Книга 1 Отечественная история с IX по XIV столетие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1093-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 1 Отечественная история с IX по XIV столетие краткое содержание

Предлагаемое издание книги дореволюционного автора В. Д. Сиповского «Родная старина» обращено прежде всего к учащимся средней и старшей школы. Важнейшие события русской истории изложены в ней в строгом соответствии с первоисточниками и научными разработками. Вместе с тем простота, чистота и живость языка книги делают ее увлекательной и интересной для чтения юношеством.

Все написанное автором проникнуто любовью к русским людям, радостью за них, когда они живут по Правде и Совести и за это даруется им мир и благоденствие, печалью, когда они отступают от Истины и за это ввергаются в пучину бед и несчастий.

Книга «Родная старина» также поможет восполнить знания по отечественной истории любому взрослому человеку — педагогу, родителю, ученому и т. д.

Текст печатается по книге «Родная старина. Отечественная история в рассказах и картинах» в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка. Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1879).

Родная старина Книга 1 Отечественная история с IX по XIV столетие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

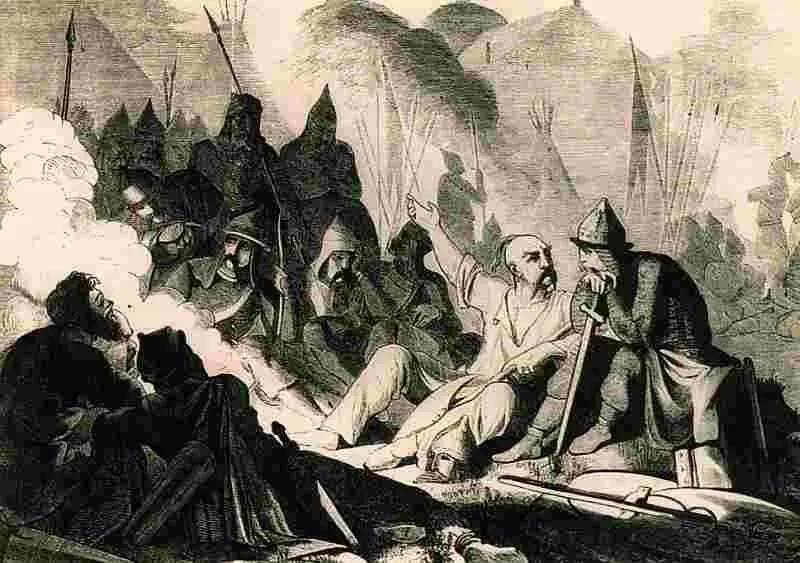

Не любил он прибегать к хитрости, не нападал на неприятеля неожиданно. «Иду на вас!» — посылал он сказать врагам, на которых готовился напасть, и давал им возможность приготовиться к боевой встрече. Закаленная в боях дружина, сильное испытанное войско да своя молодая сила и отвага давали Святославу веру в успех.

Задумал он совершить большой поход на хазар. По степям, по рекам, через лесные дебри добрался он до Оки. Там жило суровое племя вятичей. «Кому дань платите?» — спросил Святослав. «Даем дань хазарам», — отвечали вятичи. Князь заставил их платить себе и продолжал поход.

Спустился Святослав с войском своим по Оке в Волгу и поплыл вниз по течению ее. Плохо пришлось болгарам, жившим по Волге: Святослав разорил и предал грабежу и города, и села их. Большое хазарское войско с самим каганом во главе вышло навстречу Святославу. Начался бой. Хазары были совершенно разбиты. Разорил Святослав землю хазар, взял главный город их на Дону — Белую Вежу и победил ясов и касогов, воинственных жителей Прикавказья. Молва об удалых набегах Святослава, о неукротимой отваге его и страшной его дружине надолго нагнала страху на жителей прикаспийских областей.

Не успел Святослав отдохнуть в Киеве от походов на восток, как явилось к нему посольство от греческого императора Никифора Фоки — просить у него помощи против дунайских болгар. Тридцать пудов золота обещал император дать Святославу за помощь.

Святослав охотно принял это предложение. Он собрал большое войско, до шестидесяти тысяч, и в 968 году русские ладьи явились на Дунае. Напрасно болгарское ополчение пыталось помешать русским высадиться на берег. Болгары были разбиты. Множество городов их было взято и разграблено, в том числе и Малая Преслава, или Переяславец, и сильно укрепленный Доростол. Святославу очень понравилось в Болгарии, на Дунае: земля здесь была богатая, всего было вдоволь, положение выгодное, — с Византией и другими богатыми соседними странами шла здесь большая торговля. Не хотел Святослав и уходить отсюда. А Русь в это время оставалась без князя. В Киеве была Ольга, уже очень престарелая, с малолетними внуками. Недалеко от Киева расстилалась степь, а по ней рыскали орды кочевников-печенегов; они только и выжидали удобного случая, чтобы напасть врасплох и пограбить. Нахлынули орды их на Киев. Заперлась Ольга с внуками в городе. Толпы печенегов расположились станом вокруг Киева: ни в город нельзя было никому пройти, ни из города выйти. Плохо пришлось киевлянам; мало у них уже оставалось съестных припасов, приходилось сдаваться. Помощи ждать было им неоткуда. На противоположном берегу Днепра собрался небольшой отряд ратных людей под командой воеводы Претича. Мог бы он попытаться помочь киевлянам и спасти Ольгу с внуками от плена, да, на беду, Претич вовсе не знал, что киевлянам приходится так плохо: он думал, что они еще смогут продержаться до прихода Святослава. Стали киевляне думать, как бы известить Претича о том, что им приходится сдаться, если никто не поможет им. Нашелся между киевлянами, как говорит предание, один юноша, который взялся известить Претича о положении киевлян. Юноша незаметно для врагов вышел из города с уздечкой в руках, прошел между печенегами, спрашивая всех встречных: «Не видали ли моей лошади?» Он умел говорить по-печенежски, и печенеги приняли его за одного их своих. Добрался он наконец до берега Днепра. Тут он быстро сбросил с себя одежду, кинулся в реку и поплыл. Догадались печенеги, что они обмануты, схватились за свои луки, засвистели стрелы; но пловец был уже далеко — попасть в него было трудно. Русские с той стороны Днепра завидели пловца, выехали навстречу ему на лодке и взяли его к себе. «Если не подступите завтра к городу, — сказал он, — то киевляне хотят сдаться печенегам». — «Подступим завтра, постараемся спасти княгиню и княжичей, — сказал Претич дружине, — перевезем их на эту сторону. Если не сделаем этого, то погубит нас всех Святослав». Все согласились. На другой день на рассвете раздались на Днепре громкие звуки труб, показались лодки с вооруженными людьми. Киевляне громким радостным криком приветствовали их со стен. Смелая попытка Претича удалась: печенеги испугались — им представилось, что сам Святослав с войском идет на выручку Киева. Они поспешно отошли от города. Того и нужно было Претичу. Ольга с внуками успела сесть в лодку и переехать на другой берег. Печенежский князь вступил с русскими в переговоры. «Кто это пришел?» — спросил он у Претича. «Люди с той стороны», — отвечал тот. «А ты не князь ли?» — спросил печенег. «Я княжий муж, — сказал Претич, — и пришел с передовым отрядом, а за мной идет князь с большим войском». Хитрость Претича удалась. Печенежский князь вовсе не расположен был бороться с самим Святославом и предложил заключить мир. Претич согласился.

Оба подали друг другу руки и обменялись подарками: печенежский князь подарил Претичу коня, саблю и стрелы; Претич дал ему броню, щит и меч.

Киевляне, говорит предание, послали сказать Святославу: «Ты, князь, чужой земли ищешь и блюдешь ее, а от своей отрекся: нас вместе с твоею матерью и детьми чуть не взяли печенеги. Если ты не защитишь, то оци возьмут нас. Неужели тебе не жаль ни твоей отчины, ни старухи матери, ни детей твоих?»

Святослав поспешил с дружиной своей в Киев, собрал войско и прогнал печенегов далеко в степь. Не долго пожил Святослав с семьей. Не сиделось ему в Киеве. «Не любо мне в Киеве, — говорил он матери и боярам, — хочу жить в Переяславце на Дунае. Там средина земли моей: туда сходится все благое с разных сторон: из Греции везут туда золото, ткани, вина и разные плоды, из земли чехов и венгров идут серебро и кони, из Руси — меха, воск, мед и рабы». Ольга уговаривала его несколько повременить. «Я уже больна, не уходи, — просила она, — похорони меня сперва, а там иди, куда хочешь». Три дня спустя Ольга скончалась. Она заповедала, чтобы по ней не справляли языческой тризны. У нее был священник, он и похоронил ее.

Святослав спешил в Болгарию. Эту страну, завоеванную им, считал он своей. Русская земля, по понятиям того времени, принадлежала не одному князю, а всему княжескому роду. Святослав поделил ее между своими сыновьями: старшему сыну Ярополку отдал Киевскую область, Олегу — землю Древлянскую, Новгородская область досталась младшему сыну Владимиру.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: