В. Сиповский - Родная старина Книга 1 Отечественная история с IX по XIV столетие

- Название:Родная старина Книга 1 Отечественная история с IX по XIV столетие

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Белый город

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-7793-1093-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Сиповский - Родная старина Книга 1 Отечественная история с IX по XIV столетие краткое содержание

Предлагаемое издание книги дореволюционного автора В. Д. Сиповского «Родная старина» обращено прежде всего к учащимся средней и старшей школы. Важнейшие события русской истории изложены в ней в строгом соответствии с первоисточниками и научными разработками. Вместе с тем простота, чистота и живость языка книги делают ее увлекательной и интересной для чтения юношеством.

Все написанное автором проникнуто любовью к русским людям, радостью за них, когда они живут по Правде и Совести и за это даруется им мир и благоденствие, печалью, когда они отступают от Истины и за это ввергаются в пучину бед и несчастий.

Книга «Родная старина» также поможет восполнить знания по отечественной истории любому взрослому человеку — педагогу, родителю, ученому и т. д.

Текст печатается по книге «Родная старина. Отечественная история в рассказах и картинах» в соответствии с грамматическими нормами современного русского языка. Составил В. Д. Сиповский (СПб., 1879).

Родная старина Книга 1 Отечественная история с IX по XIV столетие - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

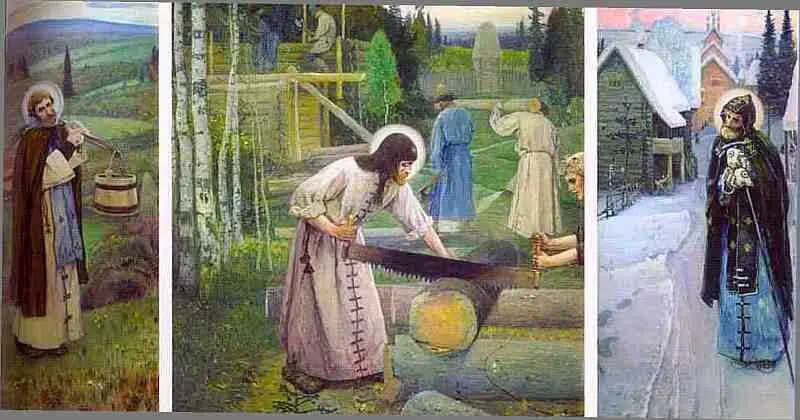

Когда стало известно, что в лесу, близ Радонежа, спасается отшельник, начали приходить к нему монахи один за другим и строили подле его хижины свои кельи. Скоро собралось 12 человек. Они служили сами в деревянной церкви заутреню, вечерню и часы, а для литургии призывали по временам соседнего священника. Через некоторое время с большим трудом уговорили самого Сергия принять игуменство. Он был рукоположен в священники и сделался игуменом. Таково было начало Троице-Сергиевского монастыря.

Сначала монастырь был очень беден. Братии было всего двенадцать человек. Скудость во всем была такая, что богослужение совершалось при свете березовой лучины, богослужебные книги были писаны на березовой коре, священные сосуды были деревянные, священнические ризы сделаны были из простой крашенины. Случалось, что по нескольку дней хлеба не было и братия голодала. Сам игумен одевался так бедно, что его принимали иногда за нищего. Однако он постановил строгим правилом для братии жить своим трудом, а просить милостыню было строго запрещено. Позволялось принимать только добровольные, невыпрошенные даяния. Святой Сергий, подобно святому Феодосию, подавал братии пример строгой жизни и трудолюбия: сам пек хлебы, шил обувь, носил воду, рубил дрова. Никогда не видели его праздным. Питался он только хлебом и водою, но крепкое его здоровье помогало ему выносить все страшные лишения и труды. Денно и нощно наблюдал он, чтобы все в его обители строго выполняли свои монашеские обеты.

Молва о святой жизни Сергия и его обители разносилась все шире и шире. Являлись новые ревнители святой жизни. Число братии стало расти. Сергий не иначе постригал новых лиц, как после долгого и строгого испытания. Много богомольцев стало посещать обитель. Приходили сюда толпами и нищие странники, и немощные, нуждавшиеся в помощи монастыря; приходили и богатые люди, бояре, князья, и делали щедрые пожертвования в пользу монастыря. Обитель стала богатеть. О Сергии шла молва, что он обладает даром предвидения, что молитва его имеет чудесную силу. Но смиренный подвижник ни в чем не изменился: по-прежнему вел он суровую жизнь, полную страшных лишений и тяжких трудов; по-прежнему был он прост и добродушен в обращении с другими: одинаково, с той же добротой обращался он как с нищими, питавшимися на счет монастыря, так и с князьями и боярами, делавшими богатые вклады в монастырь.

Леса падали кругом обители, раскинулись около нее пажити и луга, возникли починки и села. Крестьяне охотно шли работать на монастырь. Дорога к святой обители прорубалась сквозь лесную чащу все шире и шире. Молва о святой жизни Сергия дошла до константинопольского патриарха. Предложил он Сергию ввести в его монастырь общежительский устав. Митрополит, святой Алексий, любил Сергия, навещал его, советовался с ним. Чувствуя близость смерти своей, митрополит Алексий желал сделать преемником своим Сергия: лучшего блюстителя русской церкви, по мнению Алексия, нельзя было найти. Сергий решительно отказался, даже не хотел принять от Алексия золотого креста. «Прости, владыко, — сказал Сергий, — от юности моей я не был златоносцем, а в старости тем паче хочу в нищете остаться». Смирение было главным свойством Сергия: ему страшны были блеск и величие земли. Но и в смиренном звании игумена Сергий принес, как увидим ниже, большую пользу Русской земле.

Дивилась братия строгости жизни Сергия, его необыкновенной выносливости, способности в глубокой старости неустанно трудиться. «Ищите прежде всего Царствия Божия, — говорил он — своей братии, — а все это дастся вам».

Святой Сергий скончался 78 лет, в 1397 году. Основанная им обитель имела такое же важное значение для Северной Руси, как Киево-Печерская лавра для Южной.

В настоящее время Троицкая лавра — один из самых богатых русских монастырей. Много святынь, драгоценных для русского человека, хранится в ней; много дорогих исторических воспоминаний связано с ней. И при жизни Сергия по его благословению и по его смерти ученики его основывали новые монастыри. Особенно замечателен впоследствии был Кирилло-Белозерский монастырь, основанный учеником святого Сергия святым Кириллом. Ученики последнего в свою очередь распространяли монашество.

Великую службу сослужили Русской земле святые подвижники. В годы тяжкой неволи, рабского унижения, злобы, горькой нищеты, голода, повальных болезней легко человеку упасть духом, опуститься, зажить грубой, животной жизнью. И вот в такую тяжкую пору в разных концах Русской земли, в глухих местах, где не бывала человеческая нога, где ютились только дикие звери, являются один за другим пустынники. Почет, богатство, семейные радости — все, что так дорого людям на земле, — все презрели эти подвижники: все это в их глазах ничто в сравнении с иною жизнью, жизнью вечной, духовной. Проведают о подвижнике люди, дивятся ему: старик один-одинешенек живет в безлюдной глуши, ни хищного зверя не страшится, ни лихого человека не пугается, боится только одного греха — боится его пуще лютой смерти. Тяжкие труды несет он, голод и холод добровольно терпит и все Богу молится. Рассказывают те, кому доводилось видеть пустынножителя, что приветлив он, светел душою, что готов утешить он всякого скорбного, что сладко слушать слова его.

«Коли сам Бог, — говорит он, — претерпел всякие лишения, нужду и страдания за грехи людей, то нам, грешным людям, невеликое дело — потерпеть нужду и лишения за свои грехи, которых паче меры… Ничтожна эта земля с ее кратковременными страданиями и горестями в сравнении с Царством Небесным, где жизнь вечная, красота неизреченная и радость без конца!»

Светлее становилось на душе у несчастного, подавленного горем человека от таких речей: вера в лучшую будущую жизнь согревала душу его. Учился он у старца, немощного телом, но крепкого духом, добровольно терпевшего всякие лишения и нужду, терпеливо сносить свою горькую долю, не падать духом.

Недоступны были простому темному люду священные книги, не приходилось ему слышать церковную проповедь: в тяжкое время татарщины и в больших городах на Руси все реже и реже раздавалась она, наконец и совсем смолкла. Но сильнее книг и проповедей действовал на простых людей живой пример подвижников и их простое задушевное слово. Молва об их подвигах широко расходилась и повсюду проникала в самые глухие уголки и поддерживала у темных людей веру в Бога и в будущую лучшую жизнь.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: