Сергей Ченнык - Последний штурм — Севастополь

- Название:Последний штурм — Севастополь

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Гала

- Год:2014

- Город:Севастополь

- ISBN:978-966-1539-36-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Ченнык - Последний штурм — Севастополь краткое содержание

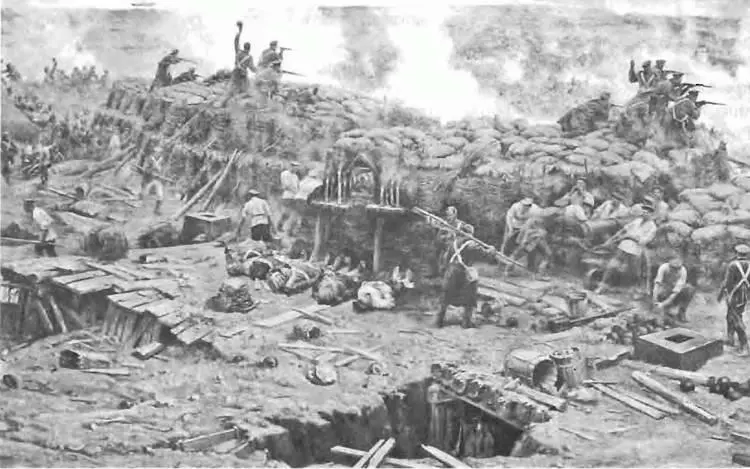

«Последний штурм» — пятая из книг, посвященных Крымской кампании (1854-1856 гг.) Восточной войны (1853-1856 гг.) и новая работа известного крымского военного историка Сергея Ченныка, чье творчество стало широко известным благодаря аналитическим публикациям на тему Крымской воины.

В основу исследования легло одно из самых трагических событий последнего месяца героической защиты Севастополя во время Крымской войны. Тогда, в результате целого ряда ошибок русского командования, ставших для крепости роковыми, войска союзников сумели занять город.

Но последний штурм не стал для них «легкой прогулкой», превратившись в испытание с многотысячными потерями. Предшествовавшее сражение на Черной речке в очередной раз показало, что даже в самых тяжелых условиях Российская императорская армия отличается невероятной стойкостью и упорством.

Ненавязчивый стиль и уверенная аргументация — основное достоинство автора книги. Благодаря этому читатель имеет возможность увидеть страшную и величественную природу описываемых событий далекого XIX века. Эффект достоверности присутствия — одно из главных достоинств книги.

Для достижения такого «погружения в историю» автор широко использует многочисленные библиографические ссылки на источники по данной теме, которая всегда привлекала внимание всех, кому интересна история Крыма.

«Большое видится на расстоянии» — данная книга — это еще одна попытка приблизить и внимательно рассмотреть великое событие, связанное с подвигом нашего народа, совершенным им в то уже далекое трагическое и героическое время.

Последний штурм — Севастополь - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Военная история России периодически напоминала не только об ошибочности, но и крайней опасности для государственной обороны такой позиции. И тому были основания. Просто скопированы под кальку со сражения на Черной речке последующие действия русской армии во время русско-турецкой, русско-японской и первой мировой войны, они также повлекли неоправданно высокие потери среди личного состава, при минимальном достигнутом результате. Должные же в первую очередь усвоить трагические уроки Черной русские генералы, продолжали устилать телами героической пехоты подступы к редутам Плевны в 1877–1878 гг., высоты в ходе «…навязанного свыше» {25} 25 Мартынов Е.И. Из печального опыта русско-японской войны//Хорошо забытое старое М., 1991 г., С. 11

сражения у Тюренчена в Маньчжурии в 1904 г. и затем, несчетное число раз в Мазурских лесах и болотах, в Галиции и Карпатах в 1914–1918 гг.

Казалось бы, уроки ошибок Крымской войны должны были быть непременно учтены, но стараниями генерала Драгомирова и иных его верных соратников даже в 1912 г., накануне грядущей мировой войны, русская армия продолжала сохранять в боевой подготовке войск упор на штыковые удары плотных пехотных масс. {26} 26 Устав полевой службы, Высочайше утвержденный 27 апреля 1912 г., 1912 г., СПб., С. 224

Генерал Паскевич в письме князю Горчакову, подвергая последнего уничтожающей критике за бездарное руководство войсками на Черной речке надеялся, горькие уроки займут место в военной истории России.

Увы, этим надеждам умирающего князя не суждено было сбыться. Вышеупомянутый генерал Драгомиров, делая выводы по итогам Крымской и русско-турецкой (1877–1878 гг.) войн, казалось бы достаточно насмотревшись на груды расстрелянных с максимальной дистанции нарезной артиллерией или стрелковым оружием русских «чудо-богатырей», продолжал упорно громить тех, кто пытался хоть словом обмолвиться о необходимости применять современную тактику к современному оружию, а не наоборот. Меньшим из его обвинений было обзывание таковых «огнепоклонниками», худшим — обвинение в недостойной офицера трусости.

Последующие, после описываемых событий, поколения военных России взывали к всестороннему учету и правильному пониманию уроков, пусть и трагических. Крымской кампании. Обращаясь к опыту атаки укрепленных высот, коими и были Федюхины высоты в Чернореченском бою, Свечин писал: «…При современной быстроте укрепления позиций перед нами всегда окажутся укрепленные позиции. Где теперь искать позиций, которые не были бы более или менее укреплены? Атаковать укрепленные позиции безусловно придется; брать их следует только не «горами трупов», зачастую раскидываемых совершенно бесцельно, а рядом методических, целесообразных действий.

Если армия не усвоит метода атаки укрепленной позиции, получатся результаты такие же печальные, как под Плевной или Бенсиху». {27} 27 Свечин А.А. Война в горах//Хорошо забытое старое М., 1991 г., С. 148

Курс военной истории в русской академии Генерального штаба спустя лишь пятнадцать лет после окончания кампании бегло касается Крымской войны, стыдливо игнорируя ее неудачный в большинстве случаев опыт. {28} 28 Гололобов А., Наша академия Генерального штаба//Военный сборник СПб., 1871 г., С. 117–130

В дальнейшем положение попытались выправить. Перед самой первой мировой войной, признавая, что опыт Крымской кампании так и не был подвергнут должному анализу на самом высоком уровне, что привело к поражению в войне с Японией, издание Николаевской академии Генерального штаба «Сообщение о русско-японской войне» подтвердило, что «… наши вожди отразили на себе все несовершенство нашей военной системы. Наши приемы ведения войны основаны на ложном представлении об употреблении боевых сил, на представлении не имеющем ничего общего с военной наукой». {29} 29 А. Гучков. Доклад по смете военного министерства на заседании Государственной думы 27 мая 1908 г.//Государственная оборона России. Императивы русской военной классики. М., 2002 г., С. 369

Катастрофичность неучтенного опыта отмечал Д.А. Милютин перед началом своих знаменитых, неоднозначно принятых, военных реформ. Критикуя работу созданной в 1856 г. императором Александром II комиссии «для улучшения по воинской части», «…тон в которой задавали престарелые генералы Редигер и Сухозанет», {30} 30 Национальный замысел коренной военной реформы //Государственная оборона России. Императивы русской военной классики., М., 2002 г., С.502

он говорил, что «… после бедственной Крымской войны не только ничего не было сделано для того, чтобы наши расстроенные военные силы вновь оправились и устроились, но напротив того, единственной заботой военного управления было — сокращать, упразднять, расформировывать… Общее негодование обрушилось на военное министерство, но можно ли было ожидать чего-либо другого от той системы, которой правительство следовало последние годы». {31} 31 Национальный замысел коренной военной реформы //Государственная оборона России. Императивы русской военной классики., М., 2002 г., С.502

В то же время, прусский генерал Мольтке, будущий начальник германского Имперского Генерального штаба, разрабатывая стратегию действий во время своих кампаний, исходил из опыта действия на полях сражений в Крыму, тщательно учитывая просчеты союзного и русского военного руководства. Все сражения были подвергнуты детальному разбору и анализу и легли в основу будущих побед Пруссии в войнах с Австрией, Данией и Францией во второй половине XIX в.

Упоминая Мольтке, нужно отметить, что это один из немногих дальновидных военачальников, который не согласился с бытовавшим тогда и часто бытующим поныне мнением, что Крымская война, особенно полевые сражения, не слишком интересны с точки зрения опыта. Наоборот, он в большей степени отверг опыт первых войн, которые вела Германия, как, например, прусско-датская война, и, в тоже время, детально подверг анализу сражения кампании в Крыму. Его прогнозирование увеличения глубины сражения, в связи с возросшей эффективностью новых видов стрелкового оружия, оказалось пророческим. Мольтке использовал пример сражения на Альме для разработки новой тактики наступательного боя, успешно реализованной в войне с Францией. Парадоксально, что хотя и принято считать, что тактика англичан была безнадежно устаревшей, но именно ее немецкий военачальник взял за основу своей, так называемой «нормальной атаки». Это было обусловлено наличием у британцев более совершенного стрелкового оружия, тогда как французы имели его в значительно меньшем числе. Применительно к сражению на Черной речке, которое еще ждет нас впереди, можно отметить тактику гибкой обороны французов, рекомендованную Мольтке как один из ее перспективных способов. Суть ее состояла в изматывании противника сосредоточенным огнем стрелкового оружия и нанесении максимально возможных потерь, с последующим перехватыванием тактической или стратегической (в зависимости от условий сражения и поставленных задач) инициативы. Мольтке выразил это короткой, но чрезвычайно емкой, актуальной и ныне фразой: «Новое оружие — новая тактика».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: