Елена Мельникова - Славяне и скандинавы

- Название:Славяне и скандинавы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПРОГРЕСС

- Год:1986

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мельникова - Славяне и скандинавы краткое содержание

Авторы книги известные ученые из СССР, ГДР, Польши, Швеции, Дании и Финляндии на основе обширного круга письменных, археологических источников VI - XII веков прослеживают историю возникновения и становления первых государств у славянских и скандинавских народов.

В книге дана подробная характеристика экономики, культуры, искусства, нравов и обычаев славян и скандинавов, исследуются их взаимосвязи. Обосновывается тезис о равноправном и творческом вкладе этнических, национальных культур в создание общеевропейской культуры.

Рекомендуется широкому кругу читателей

Славяне и скандинавы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В пушной торговле участвовали и живущие западнее прибрежные племена. Адам Бременский, например, сообщает в XI в. о том, что в Самбии пушнину меняли на фризское сукно: «Также обладают они во множестве необыкновенными мехами, благоухание которых смертоносная отрава жажды роскоши принесла в наш мир ... так что мы жаждем той же цены за единый мех куницы, что за вечное блаженство Они же просят у нас шерстяные ткани, что у нас зовутся faldones [плащи, накидки] за столь ценимые шкурки куницы» 217.

О большом значении пушной торговли свидетельствуют заимствования из древнерусского языка названий пушных животных: «куна» в древнерусском означало «куница, куний мех, деньги». В старофризском языке мы находим такое слово, как «сопа» - «монета». Русское слово «соболь» в немецком языке через средневерхненемецкос sabel превратилось в Zobel. Старославянское kožuch в значении «мех», по-видимому, преобразовалось в средневековое латинское слово crusna, crusina, древневерхненемецкое и древнесаксонское kursinna, старофризское kersua 218. Перевалочной гаванью пушной торговли из Балтийского моря в Западную Европу с первой половины IX в. стал Хедебю. Не исключено, что в более ранний период такое положение занимал Рерик (Мекленбург, славянский Мехлин).

Если меха и шкуры были важным элементом дальней торговли, то не без оговорок можно допустить торговлю кожами, сырьем для кожевенного производства. Большая часть текущих потребностей торговых поселений и ранних городов удовлетворялась на местных продовольственных рынках за счет ближайшей округи. Но даже в самых бедных землях было возможно разведение коз и быков, основных поставщиков кожи для изготовления обуви и ремней.

2. Продукты сельского хозяйстии, садоводства и лесных промыслов

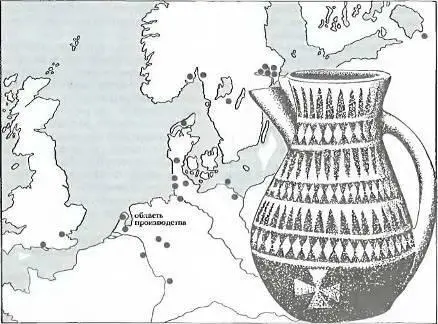

Торговля скотом играла определенную роль в товарообмене; правда, объём ее определить невозможно. По-видимому, она осуществлялась в большей степени по сухопутным дорогам, нежели по морским. Ближняя и дальняя округа в целом могла обеспечить рынки ранних городов необходимым для их снабжения мясом. Однако около 965 г. Ибрагим ибн Якуб вполне определенно сообщает об экспорте лошадей из ободритских земель. Зерно в дальней торговле также играло некоторую роль. Предполагается, что рожь, найденная в датской «круглой крепости» Фюркате, была привезена из Восточной Европы 219. Ещё большее значение для западнобалтийской зоны имела торговля вином из Рейнланда. Для Римберта, биографа Ансгария, было само собой разумеющимся, что в середине IX в в Бирке, в Средней Швеции, на рынке можно было купить вина. Оно применялось в христианской обрядности. Вполне возможно, что так называемые фризские (или татингерские) кувшины, тщательно изготовленные чернолощеные сосуды, декорированные инкрустацией из оловянной фольги, служили как сосуды для применявшегося в литургии вина. Такие кувшины могли также использоваться и в мирских целых. Они распространились в пределах восточнобалтийской зоны вплоть до Старой Ладоги 220(илл. 43). Изготавливались они на Нижнем Рейне.

43. Распространение фризских кувшинов в IX в.

При раскопках Хедебю были исследованы бочки, служившие при вторичном пользовании опалубкой колодцев. Эти бочки из еловой древесины, которой не было на Североевропейской низменности, по-видимому, изготавливались на Верхнем Рейне как тара для вина 221.

Особое положение занимала торговля медом, широко применявшимся и как сладкое питье, и как сырье для хмельного напитка. В Булгаре мед скупали для рынков южных стран. Мед и воск были первой феодальной податью в славянских странах X в., в том числе составной частью церковной десятины 222. Не исключено, что по крайней мере часть многочисленных славянских сосудов, с VII—VIII вв. получивших распространение в таких скандинавских торговых центрах, как Хельгё, Бирка и Хедебю, поступили с южного побережья Балтики как тара для меда. Держава Мешко, т. е. Польша, отмечал Ибрагим ибн Якуб, была богата зерном, мясом, медом и рыбой. В другом тексте сообщается о транспортировке меда в горшках на большие расстояния 223.

3. Морские продукты

Дальняя торговля рыбой на раннем этапе, безусловно, не имела значения, так как рыбы в каждой из местностей было более чем достаточно для потребления. Положение изменилось с христианизацией, возросли потребности в рыбе из-за введения многочисленных постов, т. е. мясопустных дней, запретных для мясоядения. В это время, с XI в., ловля сельди на экспорт в некоторых прибрежных районах начинает играть все большую роль, появляются сельдяные рынки. Такой рынок, на котором закупали сельдь, в числе прочих, купцы из Саксонии, устраивался в ноябре в Арконе на Рюгене 224.

«Слоновой костью» Севера была моржовая кость (цв. илл. 9). В Северо-Западной Европе на этом сырье существовал целый художественный промысел. В балтийской торговле она играла не очень большую роль, однако сообщение о поездке Оттара в область моржового промысла на Белом море для добычи моржовой кости, а затем о его обратной поездке в Хедебю указывает на то, что этот продукт имел некоторое хождение в балтийской торговле. В Хедебю обнаружен моржовый бивень 225, а на позднеславянском поселении у Вольгаста моржовый позвонок. Моржовая кость поступала на рынок в Булгаре, откуда её вывозили в арабские страны.

4. Сырье и орудия труда

Одно из выдающихся открытий последних лет было сделано в результате анализов железных шлаков из Хедебю. Оказалось, что в Хедебю ввозили и перерабатывали там шведскую озерную руду, отличавшуюся меньшим содержанием фосфора по сравнению с болотно-луговыми рудами Ютландии 226. В самой Швеции уже в период от возникновения Хельгё до появления Бирки среднешведская металлургия железа интенсивно развивалась. Железо добывали в рудных месторождениях и продавали в форме топоровидных или лопатовидных поковок 227.

Готланд, не располагавший железными месторождениями, в избытке обеспечивался шведской рудой, и на этой основе здесь возникло высокоразвитое кузнечное ремесло 228. В областях к югу от Балтийского моря имелись болотные железные руды. Ввоз в эти земли железа или железной руды из-за моря пока не подтвержден. Отдельные племена или государства вполне обеспечивали свою потребность в железе за счет собственного сырья 229. Поэтому железные орудия не играли в торговле значительной роли, хотя и были в числе товаров; такие орудия были найдены недавно в составе товаров, зарытых одним купцом на городище Арконы в IX-X вв.

Бронза и желтая медь по своему хозяйственному значению уступали железу. Однако эти пилы сырья широко использовались при изготовлении украшений, а также для декоративной отделки орудий труда и оружия. Из каких стран они поступали, до сих пор неизвестно. Не решён вопрос и о соотношении возможных источников сырья, находившихся и в Западной, и в Восточной Европе. На пражский рынок олово, во всяком случае, поступало уже в 965 г. 230

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: