Елена Мельникова - Славяне и скандинавы

- Название:Славяне и скандинавы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПРОГРЕСС

- Год:1986

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мельникова - Славяне и скандинавы краткое содержание

Авторы книги известные ученые из СССР, ГДР, Польши, Швеции, Дании и Финляндии на основе обширного круга письменных, археологических источников VI - XII веков прослеживают историю возникновения и становления первых государств у славянских и скандинавских народов.

В книге дана подробная характеристика экономики, культуры, искусства, нравов и обычаев славян и скандинавов, исследуются их взаимосвязи. Обосновывается тезис о равноправном и творческом вкладе этнических, национальных культур в создание общеевропейской культуры.

Рекомендуется широкому кругу читателей

Славяне и скандинавы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Местные мастера, как правило, сами изготавливали для себя орудия труда. Основным сырьем были железо и дерево, как мы видели, достаточно широко представленные почти во всех областях или по мере необходимости импортировавшиеся (как железо из Средней Швеции на Готланд). Из орудий труда, пожалуй, лишь одно продавалось в большом количестве: ручные мельницы или по крайней мере мельничные жернова. Северные валуны, оставленные последним оледенением, не слишком пригодны для изготовления мельничных жерновов, хотя деревенские жители довольно часто их использовали. На Рюгене известен даже один огромный, принесенный скандинавским ледником обломок гранитной скалы, который использовался как своего рода миниатюрная каменоломня. Однако наилучший, высшего качества камень, пригодный для мельничных жерновов, находится в базальтовых и порфировых месторождениях Среднегерманских гор. Основным центром экспорта базальтовых жерновов в балтийские земли был прежде всего Майен в Рейнланде. Жернова, обычно в виде заготовок, на судах доставляли в Хедебю, здесь их окончательно отделывали и монтировали в ручные мельницы 231. У Люттинге, округ Моерс, в IX в. затонуло судно с заготовками жерновов из Майена, следовавшее на север. В 1957 г. оно было обнаружено при гидротехнических работах 232.

В зону балтийского побережья мельничный камень могли транспортировать и по сухопутным дорогам. Сухопутная торговля рейнландскими жерновами подтверждается находками в Лужице (Лаузиц). Каменоломни в окрестностях Рохлица, в Кравинкеле (Тюрингия), в Верхней Лужице и в Сленже также снабжали значительные области, однако до сих пор на основании немногочисленных минералогических анализов находок жерновов нельзя составить окончательной картины распространения продукции этих каменоломен. Ясно только, что довольно тяжелые мельничные жернова на судах или по суше перевозились на значительные расстояния.

По-видимому, торговали также стеклянным сырьем или полуфабрикатами. В некоторых местах обработка стекла и изготовление стеклянных бус и колец прослеживается уже с VIII в. Весьма возможно, сырье для этих производств ввозилось из южных областей 233. С рубежа VII—VIII вв. стеклянные бусы изготавливали в Хельгё, с VIII IX вв. в Бирке, Павикене, Рибе и Старой Ладоге 234. В Ладоге этого времени возникло также производство стеклянных браслетов. В Волине стеклоделие прослеживается с X в.; в Ральсвике на Рюгене по наиболее поздним находкам можно установить существование стеклодельных мастерских уже с IX в. Часто стеклоделие объединялось в одних мастерских с обработкой цветных и благородных металлов. Во всех до сих пор исследованных мастерских по обработке стекла сырье использовалось в виде стеклянных стержней или осколков. Само это сырье могли производить в пригодных для этого, богатых песком местностях, где имелось также достаточно леса для плавильных печей. Но следует также считаться и с возможностью ввоза стеклянного сырья из Верхней Италии, Моравии, Нижнего Подунавья или Рейнланда 235.

В Хедебю уже в начале нашего столет ия при раскопках были выявлены остатки стеклоплавильных печей. Обстоятельства находок, однако, указывают скорее на переработку ютового сырья в виде стеклянного боя бус или сосудов, чем на первичное его изготовление 236. Данные из Хедебю не столь уникальны для Балтики, как это полагал западногерманский археолог Г. Япкун, осуществивший основные исследования этого памятника. Толчок для развития местного стеклоделия дало развитие ремесла в франкском Рейнланде. Другой поток импульсов мог достигнуть Балтики из византийских земель и Киевской Руси.

5. Предметы домашнего хозяйства, повседневного обихода, соль

Соль на Балтике распространена прежде всего в виде соляного раствора, источники которого в некоторых местах побережья выходят на поверхность. В Восточном Голынтейне такие соляные источники или колодцы располагаются у Ольдеслое, затем близ Рекница, на оз. Толлен и на Юккерринне; весьма значительными были источники в долине Парсенты, южнее Колобжега; они использовались с VII-VIII вв. 237В Верхнем Повисленье уже в раннее время началась разработка соляных промыслов у Велички. На морском побережье у соляных месторождений с IX в. появляются находки арабских монет и других серебряных изделий в более или менее крупных кладах. Соль, незаменимое консервирующее средство, была необходима для заготовки продовольственных запасов, и соляные месторождения очень рано могли быть вовлечены в торговое обращение. Не исключено, что уже в X в. крупнейшие среднеевропейские соляные промыслы в г. Галле на р. Заале также поставляли соль для балтийской торговли. Путь из Галле через Магдебург в Мекленбург (Рерик) на Балтику около 965 г. был известен как торговый и включен в международную систему коммуникаций 238(в частности, в результате строительства мостов и переправ). Торговля солью до сих пор не прослеживается по археологическим данным, однако правомерно допущение, что многочисленные западнославянские горшки, происходящие из области между Парсентой и Кильской бухтой, найденные в Скандинавии и даже в Новгороде, в некоторых случаях служили как тара для соли.

Славянская и западноевропейская бытовая керамика, обнаруженная в Скандинавии, распространилась там первоначально как упаковочная тара и лишь впоследствии получила вторичное применение: так попали на север фризские кувшины или предполагаемые сосуды для меда и соли. Некоторые формы посуды, однако, изготавливались специально для домашнею хозяйства и экспортировались. В первую очередь речь идет о сосудах из жировика.

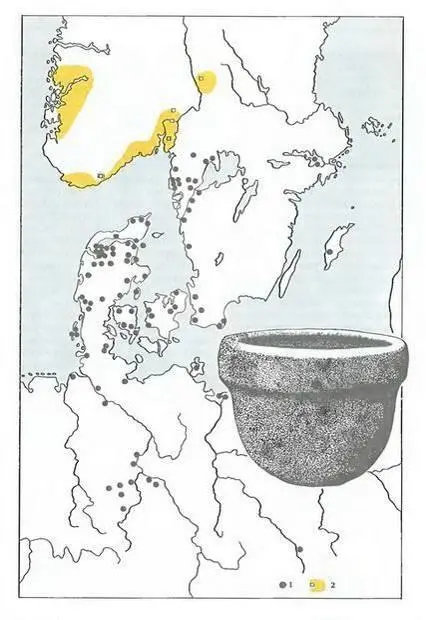

Жировик, мягкий известняк, который в свежедобытом виде легко режется, но при высыхании твердеет и приобретает огнеупорные свойства, имеется в южной Норвегии (в окрестностях Осло-фьорда) и в некоторых районах Швеции. На Осло-фьорде добыча и обработка его в домовых обшинах бондов носили сезонный характер. В Скирингссале (Каупанге) как будто располагался едва ли не крупнейший сборный пункт для вывоза изделий из жировика. Особенно популярны были большие котлы из жировика с железными дужками для подвешивания над открытым очагом. Такие котлы или их остатки найдены прежде всего па Западной Балтике, но также и на Готланде, и в Бирке в Средней Швеции. Из славянских приморских торговых мест обломки этих сосудов известны пока только в Волине и Ральсвике. Кроме того, пряслица из жировика распространились вплоть до Средней Германии 239(илл. 44).

44. Распространение норвежских сосудов из жировика

1. находки изделий из жировика,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: