Елена Мельникова - Славяне и скандинавы

- Название:Славяне и скандинавы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПРОГРЕСС

- Год:1986

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мельникова - Славяне и скандинавы краткое содержание

Авторы книги известные ученые из СССР, ГДР, Польши, Швеции, Дании и Финляндии на основе обширного круга письменных, археологических источников VI - XII веков прослеживают историю возникновения и становления первых государств у славянских и скандинавских народов.

В книге дана подробная характеристика экономики, культуры, искусства, нравов и обычаев славян и скандинавов, исследуются их взаимосвязи. Обосновывается тезис о равноправном и творческом вкладе этнических, национальных культур в создание общеевропейской культуры.

Рекомендуется широкому кругу читателей

Славяне и скандинавы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

61Рыбаков Б. А. Указ. соч., с. 298.

62Ловмяньский Г. Русь и норманны. М., 1985. Комментарий, с. 275.

63Лебедев Г. С. Эпоха викингов..., с. 57.

64ПВЛ, ч. I, с. 20.

65Носов Е. Н. Нумизматические данные о северной части балтийско-волжского пути конца VIII–X вв. – ВИД, т. 8. Л., 1976, с. 95–110.

Ростовская земля — «Арса» арабских географов

«По двою же лету» после «призвания князей» 862 г., отмечает «Повесть временных лет», расширение власти утвердившегося в Новгороде князя Верхней Руси на северо-восток, в зону, где поток славянского расселения (в это время распространявшийся главным образом с северо-запада, из новгородских земель) 66соприкоснулся с финно-угорским населением Поволжья, включенным в состав нового политического образования, Древней Руси: «в Ростове меря, в Белеозере весь, в Муроме мурома». Эти «перьвии насельници» древнерусских городов отмечены еще в недатированной части, этно-географическом введении к «Повести временных лет»: «На Белеозере седять весь, а на Ростовьском озере меря, а на Клещине озере меря же» 67. Утверждение княжеской администрации в «градах» северо-востока было очередным этапом формирования и развития одной из важнейших историко-политических областей Древней Руси, Ростовской земли, Арсы (Артании, Арты) арабских средневековых географов 68.

Первое развернутое описание весьма важной для восточных купцов области торговли «русов» с Булгаром и мусульманскими странами принадлежит автору X в. ал-Истахри (930-933 гг.), опиравшемуся на несохранившийся труд ал-Балхи (920-921 гг.): «Русы состоят из трех племен, из коих одно ближайшее к Булгару, а царь его живет в городе под названием Куяба, который больше Булгара. Другое племя, наиболее отдаленное из них, называется Славия. Еще племя называется Артания, а царь его живет в Арте. Люди отправляются торговать в Куябу, что же касается Арты, то мы не припоминаем, чтобы кто-нибудь из иностранцев странствовал там, ибо они убивают всякого иноземца, вступившего на их землю. Они отправляются вниз по воде и ведут торг, но ничего не рассказывают про свои дела и товары и не допускают никого провожать их [присоединяться к ним] и вступать в их страну. Из Арты вывозят черных соболей и свинец» 69. Список товаров у других авторов дополняют меха лисицы, мечи, рабы.

Сообщение ал-Истахри и восходящие к нему многочисленные последующие описания и упоминания восточных авторов о Куяве, Славе и Арсе вызвали обширную историческую литературу, посвященную проблеме трех центров и трех «разрядов русов» 70. Почти двадцать лет тому назад А. П. Новосельцев предложил «отождествить эти три объединения с русскими княжествами, упомянутыми в «Повести временных лет» (Киев Аскольда и Дира, Новгород и Белоозеро - Ростов)». В последнем из названных объединений он видел Арсу, связывая с ней хорошо известный по археологическим данным центр -Сарское городище на оз. Неро под Ростовом Великим 71. Сейчас эта гипотеза может быть в значительной степени уточнена, подкреплена и дополнена обширными археологическими материалами, выявленными и исследованными за прошедшее время.

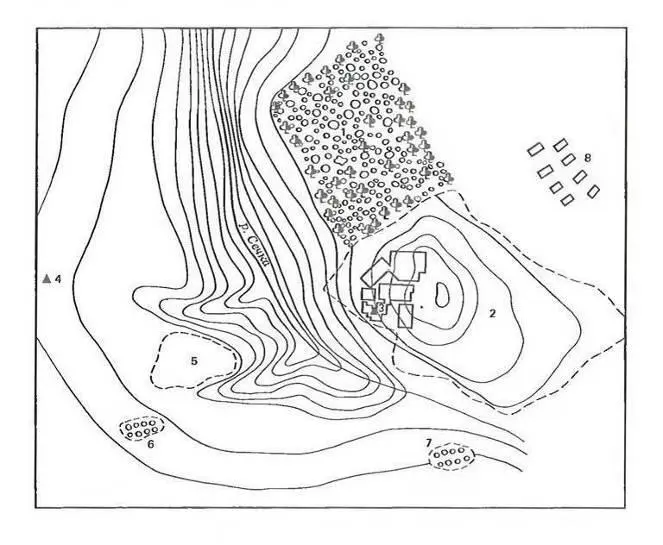

Сарское городище, расположенное в одной из областей расселения летописной мери, в округе оз. Ростовского (как его называет летопись), или современного Неро, в 15 км к югу от древнерусского Ростова Великого, занимает высокую гряду в излучине р. Сары. Археологические исследования, проводившиеся на протяжении более чем ста лет, сравнительно недавно были обобщены А. Е. Леонтьевым 72. Памятник, к сожалению, почти полностью разрушен, поэтому некоторые вопросы его истории, вероятно, останутся дискуссионными 73. Особенно это относится к древнейшему этапу существования городища: разделенное на неравного размера площадки четырьмя валами (конструкция исследованных близка оборонительным сооружениям дьяковской культуры), возможно, первоначально оно было застроено лишь в северо-восточной части, оставшейся нераскопанной. В связи с этим неясна и начальная дата, VI-VII вв. или же VIII в. Несомненно, однако, что в течение VIII-IX вв., с началом проникновения арабского серебра в Волго-Окское междуречье (поблизости от городища известен клад первого периода обращения дирхема, до 833 г.) поселение постепенно перерастает из небольшого мерянского племенного поселка в крупный торгово-ремеслениый центр. Возможно, именно здесь находился первоначальный Ростов, заселенный мерей и славянами. На территории Ростова Великого ранний культурный слой, в котором отмечены «толстые сосновые или еловые бревна построек IX X вв.» 74, исследован до сих пор лишь в очень небольшом объеме, недостаточном для детальной реконструкции характера этого памятника и соотношения его с Сарским городищем.

В материалах Сарского городища имеются скандинавские вещи - фибулы, фрагменты железных гривен из дрота четырехгранного сечения и др. Их обнаружение позволило основному исследователю памятника Д. Н. Эдингу утверждать, что «обилие скандинавских изделий в районе указывает на внимание норманнов к последнему» 75. Как и находки, связанные с пребыванием скандинавских купцов близ другого летописного центра северо-востока, Белоозера в земле веси (на поселении Городище) 76, эти материалы указывают на участие варягов в волжской торговле и на важную роль в этой торговле названных центров.

Поселения Волго-Окского междуречья в эпоху формирования Древней Руси возникали на реках, позволявших кратчайшим путем попасть с Волги на речные системы северо-запада, Верхней Руси. Выходы с Волги на Оку, судя по распространению кладов арабского серебра, были освоены еще в VIII в. С нижнего течения Оки водный путь вел на Клязьму, далее вверх до впадения Нерли Клязьменской и по Нерли - либо к Клещину озеру (с выходом на Нерль Волжскую), либо по р. Саре к озеру Неро (Ростовскому), а оттуда по р. Которосль - на Волгу в районе Ярославля, выше которого находились выходы на р. Шекспу - к Белоозеру, или на Мологу - в бассейн Меты, либо в Приладожье. Сарское городище находилось в самом центре этой речной системы Волго-Окского междуречья, на пути от Ростовского озера (Неро) к оз. Клещино (Плещеево).

На пути от Сарского городища к Волге, по Которосли, в IX в. возникают открытые поселения, служившие своего рода форпостами летописного Ростова и опорными центрами для освоения края древнерусским населением из новгородских земель. Расположенные в районе, где позднее, в начале XI в., был основан Ярославль, эти поселения (Тимеревское, Михайловское, Петровское) сопровождались обширными курганными могильниками 77.

70. Тимеревский комплекс памятников:

1. могильник, 2. поселение, 3,4 клады,

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: