Елена Мельникова - Славяне и скандинавы

- Название:Славяне и скандинавы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ПРОГРЕСС

- Год:1986

- Город:МОСКВА

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Мельникова - Славяне и скандинавы краткое содержание

Авторы книги известные ученые из СССР, ГДР, Польши, Швеции, Дании и Финляндии на основе обширного круга письменных, археологических источников VI - XII веков прослеживают историю возникновения и становления первых государств у славянских и скандинавских народов.

В книге дана подробная характеристика экономики, культуры, искусства, нравов и обычаев славян и скандинавов, исследуются их взаимосвязи. Обосновывается тезис о равноправном и творческом вкладе этнических, национальных культур в создание общеевропейской культуры.

Рекомендуется широкому кругу читателей

Славяне и скандинавы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

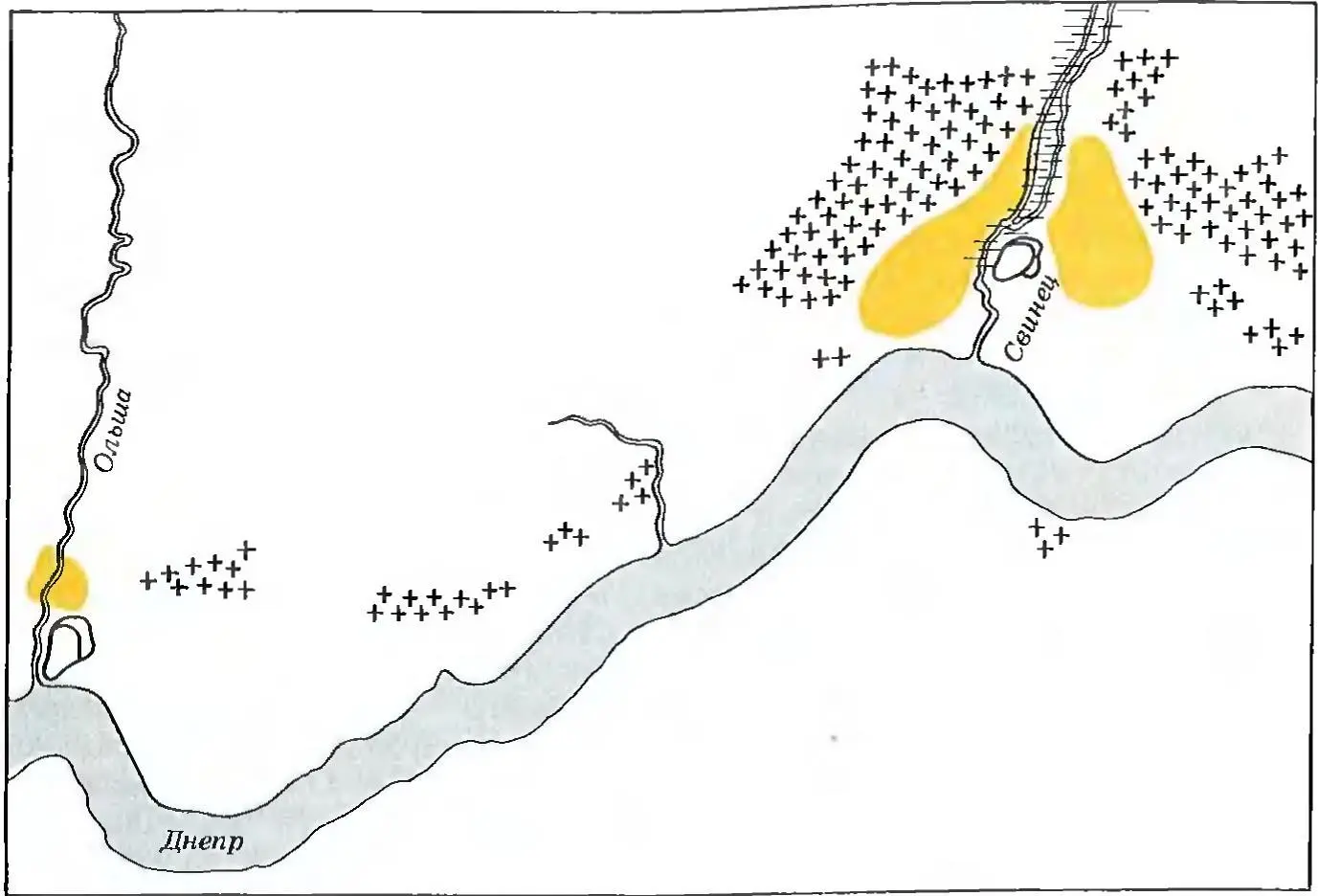

75. Гнездовский комплекс памятников (городища, поселения, курганные группы)

В 1868 г. при строительстве железной дороги был найден замечательный клад серебряных вещей (хранится в Государственном Эрмитаже); многие изделия, особенно характерная «маска», могут быть произведениями местного ремесла, «гибридизировавшего» древнерусские и скандинавские традиции (цв. илл. 1, 14, 15, 23, 24). Со времени находки этого клада и до наших дней, по существу, не прекращается систематическое изучение Гнездова. Раскопки курганов здесь производили в дореволюционные годы В. И. Сизов, С. И. Сергеев и др., в советское время - Д. А. Авдусин. Изучение поселения связано также с именами А. Н. Лявданекого, И. И. Ляпушкина, ныне его исследует Т. А. Пушкина.

Первоначальное поселение в Гнездове связано, по-видимому, с местной культурой «тушемлинского типа», на основе которой в VIII IX вв. во многом сформировалась кривичская «культура смоленских длинных курганов». В самом Гнездове, правда, длинных курганов нет, хотя в некоторых погребениях представлены элементы характерного для нее обряда. Основная масса гнездовского населения сформировалась за счет активного притока славян; при этом прослеживаются связи как со Средним Поднепровьем, так и с западнославянскими землями в Центральной Европе: серия височных колец, аналогичных великоморавским, а также известных в роменско-боршевской культуре Днепровского Левобережья 118. Серия небольших полусферических курганов с сожжениями в верхней части насыпи характеризует погребальные обычаи славян VIII-IX вв.

В IX в. гнездовское поселение представляло собой открытый, довольно крупный по тем временам поселок (площадью около 4 га). Из 117 монет, найденных к 1982 г. в культурном слое поселения, наиболее ранняя серия (18%) чеканки VIII начала IX в.; небольшое количество монет африканского чекана свидетельствует об участии Гнездова в восточноевропейском монетном обращении уже на первом его этапе (до 833 г.). Однако наиболее интенсивные торговые операции здесь разворачиваются в 920-950-х гг. В это время были зарыты в землю семь гнездовских кладов (цв. илл. 15), после 960-х гг. приток восточного серебра прекращается 119.

Первые варяжские погребения в Гнездове также появляются в IX в. Среди них выделяется курган № 47 (раскопки Д. А. Авдусина). Обряд как в курганах Плакуна под Ладогой, сожжение в ладье. Но курган отличается от ладожских сравнительно крупными размерами (высота насыпи более 1,2 м, диаметр 13 м), разнообразием мужского и женского погребального инвентаря. Остатки сожжения были помещены в две урны (сосуды южного, причерноморского происхождения); в погребении найдена железная шейная гривна с молоточками Тора. Наиболее же примечательная находка - золотая, превращенная в подвеску монета византийского императора Феофила II (829-842 гг.), того самого, что принимал послов «хакана росов». Если учесть, что вторая из весьма редких монет этого императора (серебряная, также превращенная в подвеску) найдена в одном из камерных погребений Бирки, то мы располагаем свидетельством если не судеб самих «свеев» - послов «хакана росов» (на Север, в Бирку, поехал один, и «на Восток, в Гарды», другой), то, во всяком случае, установления контактов между Русью, Византией и Швецией по «Пути из варяг в греки» не позднее второй трети IX в. (вероятнее всего, в интервале 825-838 гг.) 120.

Этим же временем датируется курган № 15 (10) из раскопок М. Ф. Кусцинского 1874 г. в Гнездове, содержавший набор вещей, куда входит меч типа Е (вариант, относящийся к первой половине IX в.), копье с «готическим» орнаментом (VIII-IX вв.), гривна с молоточками Тора и другие вещи, позволяющие отнести комплекс ко второй половине IX в. 121

Скандинавские материалы относятся ко времени зарождения в Гнездове урбанистического образования особого типа - «открытого торгово-ремесленного поселения» (ОТРП), по своим функциям и структуре близкого северным «викам» и «приморским торговым местам» балтийских славян 122. Гнездово контролировало как меридиальный Волховско-Днепровский путь, так и выходившие па Волгу «широтные пути» по Двине, с выходами на Оку. Норманны, оказавшиеся на этом речном перекрестке, установили достаточно тесные отношения с местными славянами и собственно кривичским (в Верхнем Подиепровье и Подвинье) населением, что соответствует, в частности, упоминанию кривичей в числе участников летописного «изгнания варягов», а затем «призвания князей». Включаясь в местную общественную среду, прежде всего в ОТРП с их дружинно-торговым и ремесленным населением, скандинавы становились участниками общерусского процесса экономического, социального и политического развития Древнерусского государства.

После похода Олега, в 882 г. мирно вступившего в город союзных с Новгородом кривичей, с появлением в гнездовском Смоленске княжеской администрации (что, видимо, проявилось в возведении укреплений на Большом гнездовском городище), резко возрастает общерусская роль поселения на Верхнем Днепре. Смоленск (Мелиниска) упоминается в сочинении византийского императора Константина Багрянородного в числе крупнейших русских центров середины X в. Это время расцвета Гнездова.

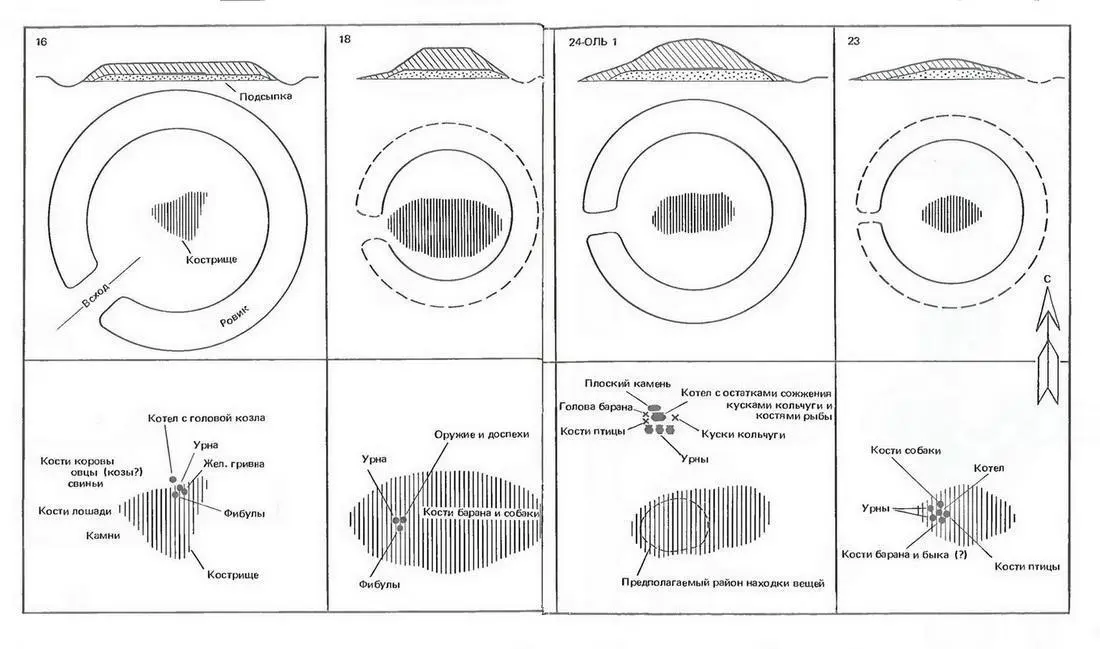

76. Большие курганы Гнездовского мoгильника (реконструкция по В. А. Булкину)

Скандинавы составляли определенную часть населения «гнездовского Смоленска» конца IX-XI вв. По подсчетам Д. А. Авдусина, среди гнездовских курганов свыше 40 содержали скандинавские погребения, еще в 17 найдены скандинавские веши 123. При анализе Гнездовского курганного некрополя выявляются интересные тенденции в развитии погребального обряда. В X в. в центральной части могильника образуется своего рода «аристократическое кладбище», состоящее из цепочки особенно высоких, так называемых «больших курганов» (до 5-9 м высотой) (илл. 76). В погребальном обряде этих насыпей обычаи, привнесенные варягами (сожжение в ладье), соединились со своеобразными новыми ритуалами, выработанными в местной среде и неизвестными в Скандинавии. Поразительно совпадение обряда «больших курганов» с описанием похорон «руса», которые наблюдал Ибн Фадлан на Волге в 922 г. На высокой (до 1 м) земляной платформе со специальным всходом сооружался погребальный костер, на нем устанавливалась ладья; в ней помещали тела мужчин в воинских доспехах и женщин в праздничном наряде; затем все предавали огню. Останки собирали в урны, возле них складывали оружие: мечи (илл 77-79) и копья в «больших курганах» воткнуты в землю и нередко накрыты шлемом или щитом, это специфически смоленский ритуал. Затем совершались жертвоприношения: туши барана или козла (у норманнов козлы считались священными животными Тора) помещали в котел, установленный рядом с захоронением. По наблюдениям В. А. Булкина и В. Я. Петрухина, эти ритуалы представляют собой своеобразную переработку северных обычаев 124. Родиной этого пышного и сложного обряда можно считать Гнездо-во, а средой, которая его выработала, дружины «русов», в составе которых варяги утратили этническую самобытность. Обычаи, которые ранее отделяли норманнов от иноплеменников (в первую очередь сожжение в ладье), становятся общим дружинным обрядом; появляются новые ритуалы, и мы обнаруживаем их (например, жертвоприношения в котлах) в монументальных насыпях Чернигова, где похоронены были представители русской дружинно-боярской знати, преимущественно славянской по происхождению.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: