Александр Васильев - Время до крестовых походов до 1081 г.

- Название:Время до крестовых походов до 1081 г.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Васильев - Время до крестовых походов до 1081 г. краткое содержание

«История Византийской империи» А. А. Васильева относится к числу уникальных явлений в истории исторической мысли. Общих историй Византии, написанных одним исследователем, крайне мало. «История Византийской империи» А. А. Васильева – это прекрасный образец работы общего плана, где кратко, ясно, с большим количеством ссылок на основные источники и исследования дана характеристика всех периодов истории Византии. Внешнеполитическая история изложена А. А. Васильевым полностью. Проблемы внутренней истории рассмотрены неравномерно, хотя основные проблемы внутренней жизни каждого периода затронуты или упомянуты.

Время до крестовых походов до 1081 г. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

На Балканском полуострове округ Фракия, созданный против болгар и славян, и позже, может быть в конце VII века, греческий военный округ Эллада (Элладики), были образованы против славянских вторжений в Грецию. Примерно в это же время, возможно, округ Сицилия был организован для защиты против морских нападений арабов, начинавших уже грозить западной части Средиземного моря. Обычно, за немногими исключениями, во главе подобных округов – фем – стояли стратиги. Начальник Кивиреотской фемы назывался друнгарий, а Опсикия – комит.

Организация фем, таким образом, может быть отнесена к попытке Ираклия милитаризировать империю под влиянием персидской опасности. Ему удалось воплотить, насколько это вообще известно, реорганизацию только Армении. Блестящая победа над Персией, приведшая к возвращению Сирии, Палестины и Египта, создала срочную необходимость реорганизации в этих провинциях. У Ираклия, однако, не было времени выполнить эту задачу, потому что очень быстро он потерял эти территории, перешедшие к арабам. Персидская опасность была ликвидирована, однако новая, более страшная опасность, выросла вместо нее. Преемники Ираклия, следуя его инициативе, создавали военные округа (позже названные фемами) против арабов. Вместе с тем, императорами руководило возрастание славянской и болгарской опасности на севере империи.

Вот почему эти принципы защиты и обороны были распространены на Балканский полуостров и Грецию.

В этих военных округах и экзархатах гражданские власти не сразу и не во всем заменялись военными властями. Гражданская администрация, гражданские провинции (эпархии) продолжали существовать при новом порядке в большинстве округов. Военные, облеченные полнотой власти ввиду внешних опасностей, упорно делали самих себя все более и более полновластными в гражданских делах. «Семена, посаженные Ираклием, – заметил Э. Штайн, – прекрасно взошли». [540] [540] Е. Stein. Studien zur Geschichte des byzantinischen Reiches… S. 140; G. Ostrogorsky. Uber die vermeintliche Reformtatigkeit der Issaurier. – Byzantinische Zeitschrift, Bd. XXX, 1929-1930, SS. 397-400.

Ираклий оставил определенный след и в византийском законодательстве. В опубликованном собрании «Новелл» его время представлено четырьмя, имеющими отношение к разнообразным проблемам, так или иначе связанным с церковью и датированными промежутком от 612 до 629 года. В источниках есть известные признаки существования других законов Ираклия, не сохранившихся полностью, но следы которых имеются. Есть даже возможность доказать, что некоторые из этих законов были восприняты и введены в законодательство германцами на западе и арабами на востоке. Это, по меньшей мере, может быть доказано для некоторых законов, посвященных чеканке монет, официальным печатям и публичным документам. [541] [541] См.: R. Lopez. Byzantine Law in the Seventh Century and its Reception by the Germans and the Arabs. – Byzantion, t. XVI, 2, 1944, pp. 445-461. Текст «Новелл» Ираклия есть в следующих изданиях: К. Е. Zacharia van Lingenthal. Jus graeco-romanum, vol. III, pp. 38-48; J. et P. Zepos. Jus graeco-romanum, vol. I, pp. 27-39.

Смута 711–717 годов

Три случайных императора, появившихся в течение шести лет на византийском престоле после Юстиниана II, Вардан или Филиппик, Анастасий II и Феодосии III, были один за другим низложены. В государстве царили безначалие и смута. Вардан своим монофелитством нарушил мирные отношения с Римом. Однако Анастасию удалось восстановить мир с папой. Особенно неудачны были внешние дела: болгары, мстя за смерть дружественного им Юстиниана, дошли до Константинополя; арабы, упорно продвигаясь сухим путем по Малой Азии и водным по Эгейскому морю и Пропонтиде, также грозили столице. Империя снова переживала критический момент, подобный времени перед переворотом 610 года. Снова империи был нужен энергичный и талантливый человек, который мог спасти ее от почти неминуемой гибели. Такой человек нашелся в лице стратига фемы Анатолики Льва, имевшего за собой многочисленных сторонников. Слабый Феодосии III, чувствуя полное свое бессилие перед надвигавшейся страшной опасностью, сложил с себя императорский сан, и Лев, даровавший ему жизнь, вступил в 717 году в торжественном шествии в Константинополь, где и был коронован патриархом в храме Св. Софии на царство. Военная власть, получившая столь широкие полномочия в фемном устройстве империи, дала последней императора в лице стратига фемы Анатолики, Льва.

Литература, просвещение и искусство

В том, что касается литературы и искусства, период с 610 по 717 год является самой темной эпохой за все время существования империи. После многогранной деятельности предшествующей эпохи, творческая, созидательная деятельность кажется умершей полностью. Основной причиной творческого бесплодия этого периода являлись, как можно думать, политические условия существования империи, которая вынуждена была направлять все силы на защиту от внешних врагов. Персидское и позже арабское завоевание культурно развитых и продуктивных в интеллектуальном отношении восточных провинций – Сирии, Палестины, Египта и Северной Африки, арабская угроза Малой Азии и даже самой столице, аваро-славянская угроза Балканскому полуострову – все это создавало практически невозможные условия для любой интеллектуальной и художественной (artistic) жизни. Неблагоприятные условия преобладали не только в провинциях, отторгнутых от империи, но и в тех, что продолжали являться ее частью.

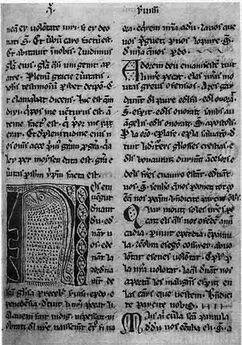

За все это время Византийская империя не имела ни одного историка. Только дьякон Св. Софии Георгий из Писиды (провинция в Малой Азии), который жил при Ираклии, описал в гармоничных и правильных стихах военные кампании Ираклия против персов и авар. Он оставил три исторических сочинения: 1) «Об экспедиции императора Ираклия против персов»; 2) «О нападении авар на Константинополь в 626 году и их поражении в результате вмешательства Богородицы»; 3) «Ираклиада» – панегирик императору по случаю окончательной победы над персами. Среди других сочинений полемического, элегического и теологического характера мы можем выделить «Гексамерон» («Шестоднев»), своего рода философско-теологическую дидактическую поэму по поводу сотворения мира с намеками на современные автору события. Это сочинение, затрагивающее излюбленные сюжеты христианских писателей, распространилось за пределы Византийской империи; к примеру, русский перевод был сделан уже в XIV веке. Поэтический гений Георгия Писиды был оценен и в последующие века. А в XI веке знаменитого византийского ученого и философа Михаила Пселла даже попросили решить вопрос – «Кто был лучшим стихо-писателем (writer of verse) – Еврипид или Георгий Писида?» Современный научный мир расценивает Георгия Писиду как лучшего византийского светского поэта. [542] [542] К. Krumbacher. Geschichte der byzantinischen Litteratur… S. 709.

Интервал:

Закладка: