Олег Смыслов - «Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова

- Название:«Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2004

- ISBN:5-9533-0322-Х

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Смыслов - «Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова краткое содержание

Новая книга военного историка и писателя О.С. Смыслова рассказывает о генерале-предателе А.А. Власове и так называемом «власовском движении». Кроме того, исследование содержит уникальные материалы о русской эмиграции в межвоенный период, о сепаратистах зарубежья, об их сотрудничестве с фашистской Германией до начала Великой Отечественной войны и после.

До сих пор в отечественной историографии почти не освещалась тема «пятой колонны», которая создавалась германским военным командованием и абвером для обеспечения успеха молниеносной кампании на Востоке, а потом в результате провала блицкрига имела свое неудачное продолжение на оккупированной территории.

«Пятая колонна» Гитлера. От Кутепова до Власова - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

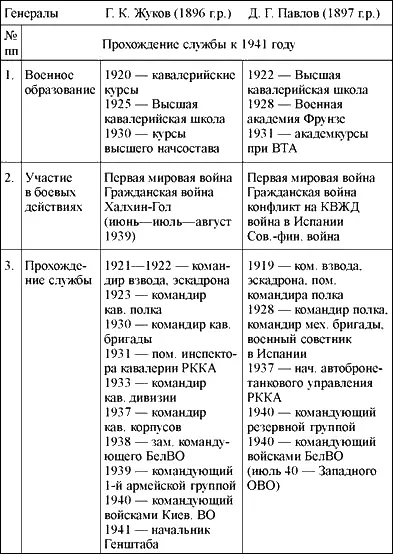

В своей книге «Маршал Жуков» писатель В. Карпов сравнивает Павлова с Жуковым, но у него несколько своеобразное сравнение, не полное. Попробовал это сделать и я. Вот что получилось:

Первое.Теоретический уровень образования у Д.Г. Павлова, на первый взгляд, выше. Есть академия. Но надо отметить, что последнее обучение на курсах у обоих отмечено лишь за 10 – 11 лет до войны.

Второе.По участию в боевых действиях, по количеству войн, безусловно, впереди генерал армии Д.Г. Павлов – (5 войн), но по полученному опыту, который мог бы выделить из двух генералов 41-го военачальника, наиболее ценным является опыт генерала армии Г.К. Жукова. В отличие от Павлова Жуков самостоятельно руководил (три месяца в 1939 г.) халхин-гольской операцией, носившей современный характер и проводившейся с применением механизированных войск и авиации.

В ходе этой операции была ликвидирована не только опасность, нависшая над Монголией, но также была стабилизирована обстановка на Дальнем Востоке. В подчинении Жукова находились крупные силы: советско-монгольские войска – 57 тысяч человек, 500 танков, около 400 бронемашин, 550 орудий и минометов и свыше 500 самолетов.

Д.Г. Павлов, будучи командующим резервной группой (полтора месяца в 1940 г.), с 8 февраля по 29 февраля 1940 г. находился в подчинении командующего Северо-Западного фронта и самостоятельно никаких операций не проводил.

Третье.По прохождении службы (должностей) однозначно ведущее место занимает Г.К. Жуков. Он практически последовательно прошел все ступени от командира взвода до начальника Генштаба. В этом плане Д.Г. Павлов отстает вне сомнений.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: генерал армии Жуков при сравнительно невысоком военном образовании имел более значительный опыт в управлении войсками, как в повседневной деятельности, так и в боевой обстановке на Халхин-Голе, чем генерал армии Павлов.

Его знания, умения и навыки, полученные на практике, чрезвычайно высокое стремление к самообразованию и безусловный талант самородка, а также сильная воля, выделили его среди генералитета предвоенной поры как одного из видных военачальников. На фоне Г.К. Жукова меркнут многие фигуры. Это не случайно.

Поэтому оценка Жуковым Павлова в своих мемуарах вполне соответствует действительности.

И совершенно другое дело трактовка Жуковым итогов оперативной игры в январе 1941 г. Но есть и еще факты.

По мнению Павла Анатольевича Судоплатова, бывшего начальника службы разведки и диверсий, постановление на арест Павлова утвердил не кто иной, как сам Жуков. Он утверждает: «Между Павловым и Жуковым сложились неприязненные отношения».

Возможно, что все было именно так, но мне кажется, Георгий Константинович был убежден в неспособности Павлова командовать фронтом. Для этого были причины – и достаточно веские.

Думаю, что Павлов как командующий сделал не все, не проявил максимум инициативы, которая от него требовалась, как до начала войны, так и после. В этом его главная вина.

Дмитрий Григорьевич растерялся, и эта растерянность стоила ему жизни. Терялись в той обстановке и другие. Вот как вспоминал встречу с командующим Юго-Западным фронтом генералом Кирпоносом К.К. Рокоссовский в своих мемуарах: «Утром представился командующему Юго-Западным фронтом генерал-полковнику М.П. Кирпоносу. Он был заметно подавлен, хотя и старался сохранить внешнее спокойствие. Я считал своим долгом информировать командующего о том, какова обстановка в полосе 5-й армии. Он слушал рассеянно. Мне пришлось несколько раз прерывать доклад, когда генерал по телефону отдавал штабу распоряжения. Речь шла о «решительных контрударах» силами то одной, то двух дивизий. Я заметил, что он не спрашивал при этом, могут ли эти дивизии контратаковать. Создавалось впечатление, что командующий не хочет взглянуть в лицо фактам». Это было уже 15 июля 1941 г.!

Вызывает недоумение тот факт, что те военные руководители, которых выдвинули в 1941 г. на роль первых командующих фронтами в связи с огромным количеством вакансий и которые должны были решить главную задачу по разгрому врага, не в полном составе прошли суровый отбор войной. Многие из них, в том числе слабые, случайные и неумелые, были отсеяны. Непродуманный и бессистемный подбор командиров, назначенных на эту должность, привел к тому, что из 24 маршалов и генералов – 9 человек в списках командующих фронтами в 1942 г. уже не было. А маршал К.Е. Ворошилов, генералы И.А. Богданов, Ф.И. Кузнецов, Д.И. Рябышев, П.П. Собенников, И.И. Федюнинский до конца войны уже не назначались на эти должности. И только 5 человек оказались командующими войсками фронтов на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Это Еременко, Жуков, Конев, Малиновский, Мерецков.

Характерно, что после сокрушительного поражения Западного фронта возник вопрос о доверии командным кадрам Красной армии. П.А. Судоплатов в своей книге написал следующее: «По линии военной контрразведки были подняты компрометирующие материалы на всех командующих фронтами, командующих армиями, корпусами и дивизиями. Все ложные и выбитые показания о мифическом военном заговоре, о якобы причастности к заговорщической группе Тухачевского и других были доложены Сталину и Молотову.

Сталин поручил изучить эти документы секретарю ЦК Г. Маленкову. Однако следует иметь в виду, что справки и заключения, подписанные Михеевым, начальником военной контрразведки, направлялись в ЦК, как это были заведено, без комментариев НКВД. Докладывалось лишь о наличии таких материалов. Несмотря на компрометирующие данные о причастности к делам мифических групп и военных заговорщиков, по всем лицам, о которых шла речь в этих документах, в июле – августе 1941 г. состоялись решения ЦК об утверждении их командующими армиями и соединениями Красной Армии. Таким образом, имею смелость утверждать, что Сталин, Молотов, Берия, Маленков уже тогда знали истинную цену так называемых «дел» о военном заговоре.

Заслуживает внимания и другое обстоятельство. Все командующие армиями и соединениями Красной Армии, переформированными после поражений в июне 1941 г., были утверждены в ЦК партии тогда, когда «наверху» принималось решение о характере предъявляемого Павлову обвинения. Его обвинили не в измене Родине, а в воинском должностном преступлении».

В контексте последних фактов нетрудно заметить, как две трагические судьбы – двух генералов могут различаться на крутых поворотах истории. Так генерал Павлов после поражения своего фронта даже не подумал сдаться в плен врагу, а другой генерал – Власов после поражения своей армии достаточно легко пошел на сотрудничество с немцами.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: