Роберто Боси - Лапландцы. Охотники за северными оленями

- Название:Лапландцы. Охотники за северными оленями

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЗАО «Центрнолиграф»

- Год:2004

- Город:Москва

- ISBN:5-9524-1397-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Роберто Боси - Лапландцы. Охотники за северными оленями краткое содержание

Боси дает подробную картину развития лапландцев начиная с доисторических времен. Анализируя отчеты археологических экспедиций, сравнивая многочисленные научные теории, перечисляя различные версии этнологов, Боси приходит к поразительным выводам относительно происхождения этого народа, сохранившего многие черты архаической культуры своих предков.

Лапландцы. Охотники за северными оленями - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В 1546 г. умер Мартин Лютер. Его ученики тут же взялись за распространение Евангелия среди народов, до сих пор живших во мраке древних языческих культов. В северной части Центральной Европы набирал силу религиозный Ренессанс. Лютеранские священники торопились на север, где до сих пор огромные количества людей еще не были обращены в христианство. В период IX–XII вв. христианство утвердилось в Скандинавии, но только в XVI в. лютеранское учение, только что завоевав германский мир, достигло тундры и гор, где древний народ жил лишь в общении с самыми кроткими животными – северными оленями.

Рис, 15. Ньяла – хижина для пищи, нарисованная на лапландском барабане.

В 1555 г. в Риме была издана книга под названием «Historia de Gentibus Septentrionalibus» Олава Магнуса, сосланного католического архиепископа из Упсалы. Вместе с братом он внес важный вклад в наши познания географии Севера. Эта работа, что особенно важно, дала нам полезные сведения о народах Скандинавии, хотя информация собственно о лапландцах не столь обширна, как описание быта и нравов земледельческого населения.

«История» Олава Магнуса содержит достоверные сведения, поскольку в ней отражены рассказы миссионеров, работавших в северных областях, а также торговцев мехом. Но вместе с тем автору не удалось избежать примеси фантастического. Устная традиция и норвежские саги соединяются с реальными фактами, образуя удивительный калейдоскоп сведений. Здесь встречаются и старые, ожившие истории: люди с одним глазом или прячущиеся под землю во время зимы и зимующие подобно медведям. В рассказах других путешественников лапландцы живут на верхушках деревьев, вырастающих до огромной высоты, и оттуда созерцают грозные ледяные глыбы первичного моря. Вся эта мешанина происходила оттого, что информация исходила от великого множества людей, мало осведомленных об истинных фактах жизни на севере. Как это часто бывает, сведения, передаваемые из уст в уста, становились все более искаженными. Например, зимой лапландцы действительно строили хижины-полуземлянки, так как они лучше держат тепло. Лапландцы также использовали верхушки дерева, поскольку они устраивали свои хранилища на кольях, чтобы защитить мясо от голодных волков и росомах.

Вместе с тем Олав приводит точное описание лыжной езды. Мы узнаем, что лапландцы не только были способны покрывать огромные заснеженные пространства на высокой скорости, но и могли, используя палки, выполнять сложнейшие маневры на крутых склонах. Олав также первым дал описание лодок лапландцев: их строили, соединяя части древесины сухожилиями северного оленя. Современные исследователи обнаружили следы такого примитивного ремесла.

Из описания Олава можно сделать вывод, что даже в те отдаленные времена некоторые группы лапландцев платили своеобразный налог (как предполагал Офере, королю Альфреду): дабы обеспечить свои привилегированные интересы, они отправляли королю Англии большие количества ценного меха. Естественно, такая практика граничила с злоупотреблениями, хотя и находилась в ведении так называемого «лапландского шерифа», который должен был контролировать эти платежи. Однако он часто был бессилен что-либо сделать. Эта система налогообложения беззащитных лапландцев была отменена в период царствования Карла IX, сына Густава Васы.

В этот период в морях, омывавших северные побережья Скандинавии, происходило важное событие. В 1553 г. английская экспедиция покинула родные воды, чтобы бросить вызов суровым и опасным условиям арктической навигации.

Рис. 16. Лапландский лыжник, вооруженный арбалетом, на гравюре XVII в.

Сэр Хью Виллоугби, в поисках северо-восточного прохода на восток, пристал своими двумя судами «Надежда» и «Вера» к берегам российской Лапландии. Третье судно, «Эдвард Бонавентуре», потеряв контакт с остальными двумя во время сильного шторма, приплыло к Двине. Сэр Хью высадился на берег в надежде на отдых и пополнение продовольствия. Люди были измотаны трудным переходом, к тому же у них не было ничего, чтобы противостоять жестокому холоду и сильным ветрам, которые буквально валили с ног. Весной следующего года их замерзшие, прижавшиеся друг к другу тела были найдены лапландскими охотниками. Руководитель экспедиции был обнаружен сидящим в грубой лачуге, которую он построил из кусков древесины, – перед ним все еще лежало одно из бревен.

Однако миссионеры не сдавались. Некоторые из них, пробираясь по норвежским фьордам все дальше и дальше на север, натолкнулись на охотников, совершающих вместе с семьями обряды и жертвоприношения. Однако общение с лапландцами не было продолжительным. Пришло время, когда последние, будучи кочевниками, отправились в глубь замерзшей пустыни.

Именно в этот период один из путешественников, исследуя берега реки Торн, к северу от Северного полярного круга, посетил лагерные стоянки Тингвара и Сиггевара, которые были известны как одни из самых древних в шведской Лапландии. Эта зона была отмечена на карте, правда довольно приблизительно, Олуффом Треском в 1543 г. Согласно карте, в одном месте на реке существовал торговый пункт, где иноземцы обменивались товарами с лапландцами: для них было выбрано место, где они могли оставлять шкуры и оленьи рога. Обмен проходил так, что обе стороны непосредственно не встречались.

В 1570 г. некий Франц Хогенбург на основе рисунков Авраама Ортелия, картографа из Антверпена, сделал шестьдесят карт севера. Эти очень подробные карты стали откровением для ученых того периода. Особый интерес представляет тот факт, что Ортелий разделил верхние пределы Скандинавии на три региона. Область на Севере, ближе к Арктике, он назвал Скрикфиннией. К центру и востоку находились области (в настоящее время принадлежащие Финляндии и России), которым он дал название Лапландия. Западную область он назвал Финляндией.

В 1554 г. Ортелий посетил Франкфуртскую ярмарку, куда съехались торговцы и путешественники почти со всей Европы. Там он встретил фламандского географа Герарда Кремера – Меркатора, который в том же году закончил свою работу над картой Европы. О сколь многом, должно быть, побеседовали эти двое географов! Обнаружив свое согласие по многим вопросам важных открытий того времени, они решили отправиться путешествовать вместе.

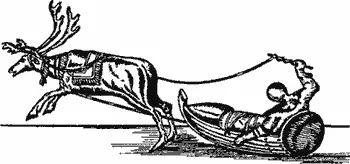

Рис. 17. Гравюра XVII в., на которой показаны сани, запряженные северным оленем. Ясно видна типичная форма челнока саней. След проходит между ногами животного.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: