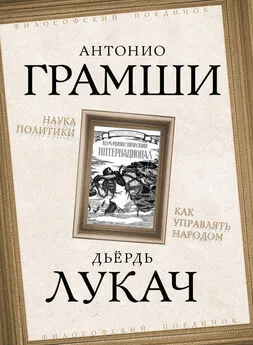

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

- Название:Тюремные Тетради (избранное)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное) краткое содержание

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Тюремные Тетради (избранное) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вопрос об «объективности» познания в философии практики можно разработать, исходя из фразы (в предисловии к «К критике политической экономии») о том, что люди осознают конфликт между материальными производительными силами в идеологических формах: в формах юридических, политических, религиозных, художественных, философских. Но ограничивается ли это осознание осознанием конфликта между материальными производительными силами и производственными отношениями – в соответствии с буквой цитируемого текста – или же оно относится ко всякому сознательному познанию? Именно этот момент следует разработать, а разработать его можно лишь со всем философским учением о значении надстроек. Какой же смысл будет выражать в этом случае термин «монизм»? Конечно, не материалистический и не идеалистический, он будет обозначать тождество противоположностей в конкретном историческом акте, то есть человеческую деятельность (история – дух) в ее конкретности, неразрывно связанную с некой организованной (историзированной) «материей», с природой, преобразованной человеком. Философия действия (практики, развития), но не «чистого» действия, а именно действия «нечистого», реального, в самом грубом и мирском смысле слова.

Прагматизм и политика.

По-моему, нельзя критиковать «прагматизм» (Джемса и др.), не учитывая исторической обстановки в англосаксонских странах, где он зародился и получил распространение. Если верно, что всякая философия есть политика, а каждый философ это в сущности политический деятель, то том более это можно сказать о прагматисте, который строит свою философию в самом прямом смысле «утилитарно». И если это немыслимо (как движение) в католических странах, где религия и культурная жизнь разделены глубокой пропастью со вре-мен Возрождения и Контрреформации, то зато это вполне мыслимо в англосаксонских странах, где религия тесно смыкается с повседневной культурной жизнью и при этом не является бюро-кратически централизованной и интеллектуально догматизированной. Как бы то ни было, прагматизм выходит за пределы религиозно-позитивной сферы, он стремится создать светскую мораль (не французского типа), стремится создать «народную философию» ступенью повыше обыденного сознания: прагматизм – это скорее [непосредственно] «идеологическая партия», чем философская система. Если взять принцип прагматиста так, как он изложен Джемсом: «Лучший метод обсудить различные поло-жения какой-нибудь теории – это начать с установления практической разницы между тем случаем, когда из двух альтернатив оказалась бы истинной одна, и тем, когда истинной была бы другая» (Джемс У. Различные формы религиозного опыта. «Исследование человеческой природы»), – видно, сколь непосредственно связана философия прагматиста с ее политической основой. «Индивидуальный» философ итальянского или немецкого типа связан с «практикой» опосредствованно (причем часто посредством цепи из многих звеньев), прагматист же хочет установить с ней прямую и непосредственную связь; на деле же получается так, что философ итальянского или немецкого типа более «практичен», чем прагматист, который исходит в своих суждениях из непосредственной действительности, часто вульгарной, в то время как первый имеет перед собой более высокую цель, выбирает самую высокую из мишеней и, следовательно, стремится повы-сить существующий культурный уровень (все сказанное, разумеется, верно лишь тогда, когда он действительно стремится к этому). Гегеля можно рассматривать как теоретического предвестника либеральных революций XIX века. Прагматисты же способствовали самое большее возникновению движения «Ротари-клуба» или оправданию всех консервативных и реакционных движений (причем оправданию их на деле, а не только в результате полемических преувеличений, как это было у Гегеля по отношению к прусскому государству).

Этика. Максима И. Канта: «Поступай так, чтобы твое поведение могло стать нормой для всех людей в подобных же условиях» – не так проста и очевидна, как это может показаться на первый взгляд. Что понимается под «подобными условиями»? Непосредственно условия, в которых действует человек, или же общие условия, сложные и органические, познание которых тре-бует длительного и критически разработанного исследования? (По существу, это основа сократовой этики, в которой воля – моральная – опирается на интеллект, на знание, а дурные действия объясняются невежеством и т. д. и в которой стремление к критическому познанию лежит в основе более высокой морали или морали вообще.) Кантовскую максиму можно рассматривать как трюизм, ибо трудно найти человека, который действовал бы, не будучи убежден, что всякий в этих условиях будет действо-вать так же, как он. Кто идет на кражу из-за голода, считает, что всякий, кто испытывает голод, украдет; кто убивает неверную жену, считает, что все обманутые мужья должны убивать, и т. д. Только «безумцы» в клиническом смысле действуют, не думая о том, что они правы. Вопрос этот связан с другими: 1) каждый снисходителен к самому себе, потому что, когда человек действует не «конформистски», он знает весь механизм собственных ощущений и суждений, всю цепь причин и следствий, которая привела его к действию, и в то же время по отношению к другим людям он ригорист, так как не знает их внутренней жизни; 2) всякий действует в соответствии с особенностями своей культуры, то есть в соответствии с культурой своей среды, а его среда-это «все люди», все те, кто мыслит так же, как он; мак-сима же Канта предполагает одну единую культуру, одну еди-ную религию, «всемирный» конформизм. В то же время мне кажется неточным возражение, согласно которому «подобных условий» не существует, так как в числе условий подразумевается и сам действующий, его индивидуальность и т. д.

Можно сказать, что максима Канта связана с эпохой, космополитическим просветительством и критической концепцией автора, то есть что она связана с философией интеллигенции как космополитического слоя. Поэтому сам действующий и есть носитель «подобных условий», иначе говоря, их создатель. Зна-чит, он «должен» действовать в соответствии с тем «образцом», который он хотел бы видеть образцом для всех людей, в соответствии с тем типом цивилизации, ради прихода которой он трудится или для сохранения которой «сопротивляется» разлагающим ее силам и т. д.

Скептицизм.

Возражение, которое может быть выдвинуто про-тив скептицизма с позиций обыденного сознания, заключается в следующем: если скептик хочет быть последовательным, ему не остается ничего другого, как вести растительный образ жизни, не вмешиваясь ни в какие дела общественной жизни. Если скептик вступает в спор, это значит, что он верит в возможность убедить другого, то есть не является больше скептиком, а представ-ляет определенное позитивное мнение, которое обычно бывает плохим и восторжествовать может, лишь убедив общество, что остальные мнения еще хуже, поскольку они бесполезны. Скептицизм связан с вульгарным материализмом и позитивизмом; инте-ресен отрывок Роберто Ардиго, где говорится, что следует хвалить Бергсона за его волюнтаризм. Что это означает? Разве это не признание бессилия собственной философии объяснить мир, если приходится прибегать к противоположной философской системе для того, чтобы найти необходимый для практической жизни элемент? Эти мысли Ардиго (см. «Разные произведения», собранные и отредактированные Дж. Маркезини) нужно сопоставить с тезисами Маркса о Фейербахе; это сравнение показывает, как высоко поднялся Маркс над философской позицией вульгарного материализма.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: