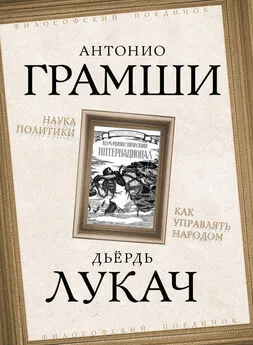

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное)

- Название:Тюремные Тетради (избранное)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Антонио Грамши - Тюремные Тетради (избранное) краткое содержание

Антонио Грамши – основатель и руководитель итальянской коммунистической партии (1923–1924), депутат парламента от ИКП (1924–1926). Арестован в 1926-м по статье 184 нововведенного фашистами Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Единый Свод Законов по Общественной Безопасности).[1] Основной свой труд «Тюремные тетради» написал в период с 1926-го по 1937-й год. В августе 1931-го тяжело заболел. Длительные периоды находился в различных тюремных клиниках. Срок заключения Грамши истек 21-го апреля 1937-го, через шесть дней (утром 27-го апреля) он умер.

Заметки, носящие сборное название «Тюремных тетрадей», которые он сделал в тюрьме с 1926-го по 1937-й год, содержат потрясающее собрание знаний об организации общества, науке и искусстве. Цензура, которой подвергались заметки, заставила автора отказаться от стандартной терминологии марксистского классового анализа. Как ни парадоксально, но это сделало заметки более понятными широкой аудитории, в том числе и сейчас…

К.Л.М.

Тюремные Тетради (избранное) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Понятие «идеология».

«Идеология» была одним из аспектов «сенсуализма», или, что то же, французского материализма XVIII века. Ее первоначальное значение было «наука об идеях», а так как анализ был единственным признанным и применяемым наукой методом, то она означала «анализ идей», то есть «исследование происхождения идей». Идеи раскладывали на их конечные «элементы», и эти последние могли быть не чем иным, как «ощущениями»: идеи происходят от ощущений. Но сенсуализм мог без особого труда соединяться с религией, с крайностями веры в «могущество духа» и «бессмертие его судьбы». Так про-изошло и с Мандзони, который даже после своего обращения в католическую веру (или возврата к католицизму), даже когда он писал «Священные гимны», оставался принципиальным при-верженцем сенсуализма до тех пор, пока не познакомился с философией Розмини.

Самым влиятельным литературным пропагандистом идеологии был Дестют де Траси (1754–1836) благодаря доходчивости и популярности языка его работ; другим – доктор Кабанис с его «Соотношением физического и нравственного» (Кондильяк, Гельвеции и др. были философами в более узком смысле). Следу-ет отметить и связь идеологии с католицизмом: Мандзони, Кабанис, Бурже, Тэн (Тэн является родоначальником по отношению к Моррасу и другим авторам католического направления), с «психологическим романом» (Стендаль был учеником де Траси и т. д.). Главным произведением Дестюта де Траси является его книга «Элементы идеологии», которая в более полном виде вышла в итальянском переводе (во французском тексте отсутствует целый раздел – вероятно, раздел о любви; Стендаль ознакомился с этим разделом по итальянскому переводу книги и соответственно использовал его).

То, как содержание понятия Идеологии изменилось и вместо «науки об идеях», «анализа происхождения идей» под ним стали подразумевать определенную «систему идей», следует изучить исторически, ибо логически этот процесс легко понять и объяснить.

Можно утверждать, что Фрейд был последним из Идеологов и что «идеологом» был также Де Ман, отсюда «восторг» Кроче и крочеанцев по отношению к Де Ману мог бы показаться более чем странным, если бы у этого восторга не было «практического» оправдания.

Следует проследить, как автор «Популярного очерка» за-стрял в Идеологии, в то время как философия практики отчетли-во преодолевает Идеологию и исторически противостоит именно Идеологии. Само значение, которое термин «идеология» приобрел в философии практики, подразумевает мысль об уменьшении ценности идеологии. Оно исключает самую мысль, что основоположники философии практики могли искать происхождение идей в ощущениях и, следовательно, в конечном счете, в физио-логии: в соответствии с философией практики эта самая «идео-логия» должна рассматриваться исторически, как надстройка.

Один из элементов ошибки, совершающейся при анализе зна-чения идеологий, объясняется, по-моему, тем фактом (факт этот, впрочем, не случаен), что идеологией называют как необходимую надстройку определенного базиса, так и произвольные измышления определенных индивидов. Худший смысл слова получил расширительное толкование, и это изменило и извратило теорети-ческий анализ понятия идеологии. Процесс формирования этого заблуждения можно легко восстановить: 1) устанавливается отличие идеологии от базиса и делается утверждение, что не идеологии изменяют базис, а наоборот; 2) делается утверждение, что определенное политическое решение (предполагающее возможность изменить базис) является «идеологическим», иначе говоря, недостаточным для изменения базиса; делается утверждение, что это решение бесполезно, глупо и т. д.; 3) совершается переход к утверждению, что всякая идеология есть лишь «чистая» видимость, бесполезная, глупая и т. д.

Необходимо, следовательно, различать исторически органичные идеологии, то есть необходимые определенному базису, и идеологии произвольные, рационалистические, «надуманные». В той мере, в какой идеологии исторически необходимы, они имеют действенность, «психологическую» действенность, они «организуют» людские массы, служат той почвой, на которой люди движутся, осознают свои собственные позиции, борются и т. д. В той мере, в какой они «произвольны», они только и создают, что индивидуальные «движения», полемику и т. д. (но даже и эти идеологии не являются совершенно бесполезными, потому что как бы представляют то заблуждение, которое, будучи противо-поставлено истине, утверждает ее).

Следует вспомнить частые утверждения Маркса о «прочности народных верований» как необходимом элементе определенной ситуации. Он говорит примерно следующее: «когда этот образ мыслей приобретет прочность народных верований» и т. д. (Нужно брать и анализировать эти утверждения в том контексте, в котором они были высказаны.) Еще одно утверждение Маркса о том, что народные убеждения часто обладают энергией материальных сил, или что-то вроде этого, очень знаменательно. Думаю, что анализ этих утверждений приведет к укреплению концепции «исторического блока», где материальные силы образуют как раз содержание, а идеологии – форму, причем разграничение формы и содержания имеет лишь дидактическое значе-ние, потому что материальные силы исторически оказались бы непостижимы вне формы, а идеологии без материальных сил представляли бы плод индивидуальной фантазии.

НАУКА И «НАУЧНЫЕ» ИДЕОЛОГИИ

Утверждение Эддингтона: «Если мы из человеческого тела устра-ним все лишенные материи пустоты и соединим его протоны и электроны в единую массу, человек (человеческое тело) станет частичкой, едва видимой под микроскопом» (см. «Природа физического мира», французское издание, с. 20) – поразило и разбудило фантазию Дж. А. Борджезе (см. его книжку). Но что конкретно означает утверждение Эддингтона? Если немного поразмыслить, собственно, ничего, кроме его буквального смысла. Если даже описанный выше процесс был бы осуществлен (кем?) и охватил весь мир, соотношения не нарушились бы, вещи остались бы теми же. Они изменятся только тогда, когда кто-нибудь из людей испытает, допустим, ту трансформацию, которая осу-ществлена в некоторых главах «Путешествий Гулливера» с лили-путами, великанами и Борджезе-Гулливером в качестве сопровождающего.

На самом деле речь идет об игре слов, о попытке романизировать науку, но не о новой научной или философской мысли, а также о манере ставить вопросы, чтобы заставить фантазировать пустые головы. Разве материя, наблюдаемая под микроскопом, уже не является реально объективной материей, но создается человеческим духом, который не существует ни объективно, ни эмпирически? По этому поводу можно было бы вспомнить еврейскую новеллу об одной девушке, которой нанесли ранку маленькую-маленькую, так… меньше царапины. То, что в физике Эддингтона и многих других современных научных трудах поражает неискушенного читателя, связано с тем обстоятельством, что слова, служащие для описания одних фактов, произвольно употребляются для описания фактов совсем других. Тело остается «плотным» в традиционном смысле, даже если «новая» физика доказывает, что оно состоит из 1/1 000000 частей материи и 999 999 частей пустоты. В традиционном же смысле тело является «пористым», а не становится таковым по представлениям «новой» физики, даже если так утверждает Эддингтон. Положение человека остается прежним, ни одно из фундаментальных представлений о жизни не претерпевает ни малейшего ущерба и тем более не перечеркивается. Высказывания всяких Борджезе нужны лишь затем, чтобы субъективистские концепции реальности стали еще более комичными, поскольку они позволяют подобную игру слов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: