Виктор Бациев - Образование и реабилитация особого ребёнка в условиях «монетизации льгот»

- Название:Образование и реабилитация особого ребёнка в условиях «монетизации льгот»

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Бациев - Образование и реабилитация особого ребёнка в условиях «монетизации льгот» краткое содержание

Брошюра предназначена всем, кому небезразлична судьба особого ребенка в России.

Образование и реабилитация особого ребёнка в условиях «монетизации льгот» - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

1. Часть российских детей по-прежнему находятся вне всякого образования.В первую очередь это касается детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, а также с эмоционально-волевыми нарушениями (выраженными нарушениями поведения и нарушениями аутистического спектра).

2. Значительное количество детей безвозвратно вытесняются с более высокого образовательного уровня на низший (обратное движение практически невозможно).Здесь речь идет прежде всего о детях, которые развиваются в рамках «возрастной нормы», но в силу поведенческих и (или) познавательных проблем не справляются с программой общеобразовательной школы. Они неуклонно вытесняются в коррекционные классы таких школ, далее – частично во вспомогательные школы (оттуда возвращения в общеобразовательное учреждение не бывает уже никогда), а большей частью – «на улицу» и тем самым – из нормального социума.

3. Дети, «выпавшие» из школьного процесса по состоянию здоровья, зачастую «теряются» для образования.Речь идет о детях, выведенных на «надомное» обучение (в большинстве случаев – безосновательно), а также тех, кто часто и надолго попадает в больницы. Существующие суррогатные механизмы их обучения не могут решить проблем качественного образования и последующей интеграции в школу.

4. Многие подростки и молодые люди не имеют перспектив профессионализации.Сюда относятся как уже перечисленные выше категории детей и подростков (с тяжелыми и множественными нарушениями развития, с эмоционально-волевыми нарушениями), так и значительная часть выпускников спецшкол, не имеющих возможности найти адекватное профессиональное обучение и применение.

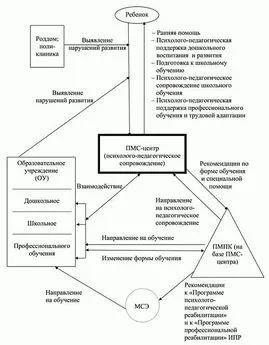

5. Ребенок, у которого выявлены проблемы в развитии, не попадает сразу и надежно в поле зрения специалистов,которые «вели» бы его, определяли и помогали решать коррекционные и образовательные задачи. Эти задачи фактически переложены на плечи родителей.

6. Сотрудники психолого-медико-педагогических комиссий «оторваны» от специалистов, наблюдающих ребенка и работающих с ним.Это приводит к составлению неадекватных рекомендаций, ограничивающих образование детей.

7. Для значительного количества детей не обеспечены непрерывность и преемственность образования от ранней помощи до профессионального обучения.Поддержка таких детей носит фрагментарный и несистемный характер, не предполагает выстраивание и сопровождение индивидуального образовательного маршрута ребенка.

8. Продолжает действовать устаревшая система организации специальных (коррекционных) учреждений по сегрегирующему принципу разделения детей при обучении по видам нарушений развития.Это значительно сужает ее коррекционно-адаптационную эффективность.

9. Государственная система образования при очевидной своей недостаточности для решения обозначенных проблем практически не использует потенциал негосударственных организаций, работающих в данной сфере.

Чтобы не допустить стихийной интеграции, «бессмысленной и беспощадной», неизбежно придется совершенствовать законодательство, приводить его в соответствие с международным правом. Без этого ситуацию изменить не удастся.

Для обеспечения эффективной интеграции желателен «общий» закон как можно более прямого действия, охватывающий всех детей без исключения (как воспитывающихся в семье, так и находящихся в интернатах) и препятствующий дискриминационному толкованию каких-либо его положений.

С учетом инерционности системы реальным решением проблемы может стать и принятие поправок к Закону «Об образовании», которые гарантируют и обеспечат каждому ребенку образовательный маршрут, в максимальной степени реализующий его возможности, – вплоть до подготовки к профессиональной деятельности.

Примечательно, что даже в отсутствие подобных инициатив «сверху» нарастает интегративное движение в российских регионах. К примеру, Республика Карелия и Самарская область значительно обогнали федеральный центр по цивилизованности законодательных решений и практики интеграции в этой сфере. Это означает, что даже в жесткой правовой парадигме «закона о монетизации» регионы имеют возможности для быстрого создания и эффективного развития необходимой инфраструктуры.

Как изменить ситуацию в образовании

Интенсивное развитие инфраструктуры и рост качества услуг

Регионы, в чью компетенцию Законом № 122-ФЗ теперь передано образование, достаточно свободны в выборе тактики формирования интегративного образовательного пространства, в котором найдется место каждому ребенку. Для этого региону, принявшему на себя реабилитационно-образовательные обязательства государства, прежде всего необходимо привести местные законы и подзаконные акты в соответствие с федеральным законодательством и обеспечить выполнение двух условий:

1) немедленно «открыть двери» всемдетям в образовательные учреждения по месту жительства;

2) поддержать работу по интеграции финансированием, заведомо достаточным для обеспечения образования и реабилитационной поддержки любому ребенку.

Первое условие – «необходимое» – выражается в передаче ответственности за обеспечение образования любого ребенка на «суперместный» (микротерриториальный) уровень.Необходимо, чтобы образовательные учреждения смогли «здесь и сейчас» начать – как умеют! – предоставлять услуги каждому ребенку, которого приведут к ним родители.

Второе условие – «достаточное» – способствует оперативному созданию инфраструктуры и повышению качества услуг и выражается в умелом использовании нормативного подушевого финансирования.Яркий пример этому – достижения специального образования в Республике Карелии, взявшей на вооружение финскую модель. В этом регионе образование детей, имеющих проблемы в развитии, в зависимости от тяжести имеющихся проблем и объема необходимой реабилитационной поддержки сопровождается тремя уровнями финансирования. Детям, состояние которых оценивается как «пограничное», присваивается финансирование с коэффициентом 2 по отношению к обычному подушевому нормативу. Для детей с выраженными проблемами этот коэффициент равен 5. Для детей с тяжелыми и сочетанными нарушениями развития он составляет 10. В результате в самом отдаленном и крохотном поселке сегодня обеспечивается образование и реабилитационная поддержка для любого ребенка, независимо от тяжести его состояния.

Об эффективности демонополизации

Очевидно, что создание общего для всех детей интегративного образовательного пространства куда быстрее достигается в случае ликвидации государственной монополии на реабилитационно-образовательные услуги. Включение в такое пространство негосударственных организаций (а именно здесь сегодня сосредоточен основной научный и инновационно-практический потенциал этой сферы) создает необходимую конкуренцию – мощный импульс к росту качества услуг и вариативных возможностей образования. Это особенно актуально для средних и крупных городов, где широко представлены негосударственные организации (НГО).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: