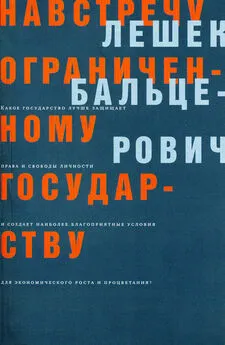

Лешек Бальцерович - Навстречу ограниченному государству

- Название:Навстречу ограниченному государству

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Новое издательство

- Год:2007

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98379-08

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лешек Бальцерович - Навстречу ограниченному государству краткое содержание

Книга архитектора польской либерализации 1990-х годов и одного из крупнейших либеральных политиков XX века Лешека Бальцеровича обосновывает радикальное ограничение государственных функций в качестве оптимальной модели государства, самым эффективным образом обеспечивающей защиту прав и свобод личности и в наибольшей степени способствующей экономическому росту и процветанию.

Перевод: Максим Коробочкин

Навстречу ограниченному государству - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

3 Коммунистическая институциональная система: краткое описание

Для целей нашего анализа характер этой системы можно свести к особенностям коммунистического «партийного государства». Это была особая форма диктатуры. Как и в рамках других недемократических режимов, где смена высшего политического руководства обеспечивается механизмами, не предусматривающими свободных выборов, лидеры коммунистической системы приходили к власти в результате политической борьбы и торга внутри элиты единственной правящей партии.

Особенность коммунистического «партийного государства» состояла в его попытках осуществлять тотальный контроль за деятельностью граждан —другими словами, в радикальном ограничении индивидуальных свобод. Особенно это относилось к свободам экономическим, что прежде всего бросается в глаза при сравнении коммунистического «партийного государства» с режимами личной власти в странах Восточной Азии, до того как в последних произошла демократизация.

Коммунистическое государство имело в своем распоряжении необычайно мощные рычаги контроля:

> частное предпринимательство было запрещено, что, в сочетании с национализацией, осуществленной на первоначальном этапе возникновения коммунистического государства, привело к монополии госсектора [22] ;

> деятельность государственных предприятий определялась системой централизованного планирования, регламентировавшей объемы производства, затраты и валютные «лимиты», цены и внешнюю торговлю;

> объем денежных средств, находившихся в распоряжении предприятий и граждан, резко ограничивался, поскольку финансовая система рыночного типа была бы несовместима с централизованным планированием;

> создание и деятельность организаций внеэкономического профиля также жестко контролировались, т. е. гражданское общество подавлялось, а оппозиционные политические партии были запрещены;

> поездки граждан за рубеж ограничивались;

> СМИ подвергались официальной цензуре и партийному контролю – как напрямую, так и за счет кадровой политики. В результате средства массовой информации в основном служили инструментом партийно-государственной пропаганды;

> правовая система была подчинена нуждам административно-командной экономики и подавления политической активности людей – важная роль принадлежала политической полиции.

Этот всеобъемлющий контроль сочетался с непомерно раздутой системой социальных гарантий коммунистического типа. Она включала довольно значительные трансферы «в натуре» (бесплатное образование, здравоохранение) и социальную защиту, осуществлявшуюся через государственные предприятия, искусственно заниженные цены на продукты питания и электроэнергию, а также низкую квартплату. Социальная «страховочная сеть», характерная для некоторых стран с рыночной экономикой, в данном случае отсутствовала, поскольку потребность в ней резко снижалась за счет ограничения возможностей и рисков индивида. Таким образом, сущность коммунистического государства состояла в крайнем ограничении индивидуальных свобод (особенно в экономике) при наличии значительных социальных льгот.

При наличии всеобъемлющего контроля и непомерно разросшейся системы «всеобщего благосостояния» ресурсы коммунистического государства, естественно, были чрезвычайно перенапряжены. Одним из немногих позитивных явлений, доставшихся от него в наследство, является относительно высокий уровень всеобщего образования.

Притом, что ресурсы коммунистического государства были перенапряжены, в отношении предоставления «общественных благ» оно также демонстрировало ряд парадоксальных особенностей. Так, его расходы на оборону были явно чрезмерны: это диктовалось имперскими амбициями высшего руководства КПСС. Закон и порядок поддерживались на приемлемом уровне, однако это достигалось методами, характерными для полицейского государства. Правовая и судебная система предусматривала уголовные наказания за частную экономическую и независимую политическую деятельность; она явно не соответствовала условиям рыночной экономики, верховенства закона и демократического общества.

Краткое описание коммунистической институциональной системы показывает, что для успешного перехода к новому строю необходима была ее радикальная реструктуризация, которую, в свою очередь, можно разделить на два главных направления структурных реформ:

1. Либерализация в широком смысле слова, т. е. радикальное расширение гражданских, экономических и политических свобод за счет упразднения различных рычагов государственного контроля, таких как запрет на деятельность независимых организаций, цензура в СМИ, система централизованного планирования и др. К либерализации можно отнести и сокращение чрезмерного налогового бремени.

2. Строительство или реструктуризация соответствующих институтов в целях формирования свободного общества и стабильной, динамичной рыночной экономики.

Либерализация создает условия для частного предпринимательства, функционирования рыночных сил и демократизации политической системы. Институциональное строительство относится в первую очередь к тем элементам государственной системы, которые обеспечивают предоставление «общественных товаров», таких как защита расширенных прав личности (свобод), обеспечение законности и порядка, а также экономической стабильности. Это направление включает также создание институтов, необходимых для развития финансовой системы рыночного типа. Среди важных элементов институционального строительства следует упомянуть также реформу налоговой системы, перестройку унаследованного от коммунистического строя административного аппарата и создание базовой «страховочной сети» соцобеспечения, не связанной ни с предприятиями, ни с ценообразованием.

Приватизацию государственных предприятий – основополагающую экономическую реформу с важнейшими политическими последствиями – можно отнести как к либерализации, так и к институциональному строительству. Она устраняет систематическое и мелочное государственное вмешательство в экономику и тем самым обеспечивает создание институтов, более способствующих функционированию рыночной экономики и экономическому развитию.4 Стартовые условия, масштаб реформ, экономические результаты

Интервал:

Закладка: