Елена Войниканис - Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. Парадигма баланса и гибкости

- Название:Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. Парадигма баланса и гибкости

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Юриспруденция»f52f92f6-56d8-11e5-8380-0025905a0812

- Год:2014

- Город:М.

- ISBN:978-5-9516-0680-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Войниканис - Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. Парадигма баланса и гибкости краткое содержание

Настоящая книга является первым в российском и зарубежном праве исследованием, посвященным формированию новой парадигмы права интеллектуальной собственности под влиянием экономики информационного общества.

Автором обосновывается тезис о свободном потоке информации как ценности, требующей правовой защиты, а также о двух базовых принципах новой парадигмы – балансе интересов множественных субъектов и гибкости методов регулирования. Вывод о потребности в системном преобразовании права интеллектуальной собственности опирается на результаты анализа обширного фактического материала и тенденций в развитии международной практики регулирования.

Рекомендовано специалистам в праве интеллектуальной собственности, ученым и студентам, а также всем интересующимся проблемами правовых условий развития науки и культуры в цифровую эпоху.

Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху. Парадигма баланса и гибкости - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

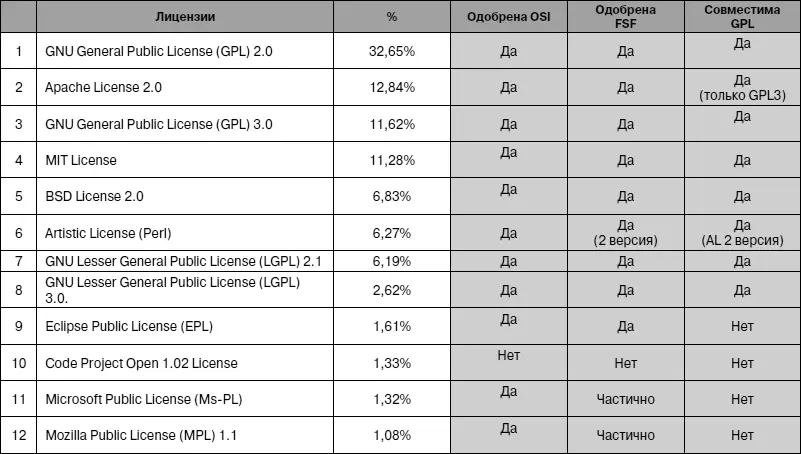

Статистика использования свободных лицензий приведена по данным Black Duck Software, американской компании, специализирующейся на услугах по управлению программным обеспечением [688].

Как видно из приведенной ниже таблицы, наиболее популярной свободной лицензией продолжает оставаться GPL, хотя ее популярность за последние три года снизилась почти на 20 %. Статистика показывает также, что последняя третья версия лицензии, которая появилась в 2007 году, пока еще проигрывает более привычной второй версии, хотя по сравнению с 2010 годом ее популярность выросла почти вдвое. Почти втрое увеличилось за последние годы использование лицензии Массачусетского университета, что свидетельствует, как нам представляется, о значительном росте разработок небольших бесплатных программ для мобильных устройств и планшетов.

Проблемы выбора применимого права в отношении свободных лицензий во многом сходны аналогичным проблемам, которые возникают в связи с исполнением лицензионных договоров на использование проприетарного программного обеспечения. Основное отличие заключается в том, что в типовой форме лицензионных договоров на проприетарные компьютерные программы чаще всего содержится условие о применимом праве, тогда как в отдельных видах свободных лицензий такое условие отсутствует.

Так, в версии 3.0 Open Software License (OSL) устанавливает, что применимым правом считается материальное право государства, в котором проживает лицензиар или в котором он по преимуществу ведет свой бизнес (п. 11). В то же время ни одна из версии лицензии GPL, как и академические лицензии (MIT и BSD), не содержит упоминания о применимом праве. В GNU Free Documentation License, по которой вплоть до июня 2009 года лицензировались все материалы [689]в Википедии, так и во всех лицензиях GNU, отсутствует ссылка на применимое право.

Не следует думать, что «молчание» лицензии GPL по вопросу юрисдикции является простым недосмотром ее авторов. Чтобы подчеркнуть, что лицензия не рассчитана на применение в какой-либо определенной юрисдикции (a GPL регулярно подозревают в следовании нормам американского права), в версии 3.0. устоявшийся правовой термин «распространять» (distribute) был заменен на синонимы, заимствованный из обыденной речи, – «передавать» (propagate, convey). Неюридические термины, по мнению разработчиков, делают текст лицензии максимально нейтральным, не навязывающим толкование, основанное на определенном национальном законодательстве. Как следствие, лицензия получает толкование, исходя из понятийного аппарата и системы норм той юрисдикции, в рамках которой подлежит рассмотрению судебное дело [690]. Common Public License, открытая лицензия IBM, хотя и одобрена как Фондом свободного программного обеспечения, так и Инициативой открытого исходного кода, несовместима с GPL на том основании, в частности, что имеет раздел «Выбор права», который ограничивает рассмотрение спора определенными судами [691]. Английский язык лицензии и отсутствие авторизованного перевода не могут служить основанием для вывода о применимом праве.

Страны Европейского союза при возникновении спорной ситуации (необходимости выбора применимого права), помимо национального законодательства, опираются на Регламент Европейского союза от 17 июня 2008 года о праве, применимом к договорным обязательствам («Рим I»), и Регламент Европейского союза от 11 июля 2007 года о праве, применимом к внедоговорным обязательствам («Рим II»). В России при наличии иностранного элемента применимое право в отношении программного обеспечения, которое распространяется по свободной лицензии, будет определяться в соответствии с правилами раздела IV «Международное частное право» части третьей Гражданского кодекса РФ.

Общеизвестно, что языком лицензии GPL является английский. Во избежание разночтений ее разработчики не признают переводы на какие-либо языки. Вопреки мнениям, которые периодически высказываются отечественными специалистами, данный факт не влияет на действительность лицензии. При обращении в суд или общении с представителями органов власти (правоохранительными органами, налоговыми органами) используется нотариально заверенный перевод. В суде следует учитывать, что возможна ошибка в толковании тех или иных положений, и так как перевод не является официальным, такая ошибка может быть оспорена в вышестоящем суде.

Для целей легализации свободных лицензий в России особенно актуальным является вопрос о форме договора.Начнем с того, что лицензионные соглашения, как правило, заключаются в простой письменной форме. Однако вместе с развитием информационных технологий данное правило, если и не становится исключением, то по крайней мере постепенно теряет свою практическую значимость. Бумажный договор, подписанный контрагентами, с обсужденными и согласованными условиями, все более отдаляется от реальности экономической жизни. На практике мы наблюдаем следующие тенденции: во-первых, повсеместное распространение договоров присоединения; во-вторых, увеличение договоров, которые заключается через сеть Интернет. Все сказанное имеет прямое отношение к свободным лицензиям, поскольку подавляющее большинство лицензионных договоров на свободное программное обеспечение являются типовыми и заключаются в упрощенном порядке в сети Интернет.

Заключение лицензионных договоров в упрощенном порядке в настоящее время является широко распространенной практикой.

Общепринятая классификация таких договоров – shrink-wrap (оберточные лицензии), click-wrap (клик-лицензии) и browse-wrap (браузерные лицензии) – свидетельствует об адаптации лицензионной практики к новым (сетевым) технологиям. Такие договоры могут служить классическим образцом, когда право со значительным опозданием реагирует на технологические нововведения.

Потребовалось достаточно много усилий, чтобы более или менее органично вписать в действующую систему регулирования оберточные или коробочные лицензии, условия которых размещаются на приобретаемом материальном носителе с программным обеспечением либо на его упаковке. Однако на смену оберточным лицензиям пришли сначала клик-лицензии (когда пользователь знакомится с условиями договора во время установки программы или ее загрузки через Интернет и выражает свое согласие путем нажатия на кнопку «согласен»), а затем и браузерные лицензии (когда текст договора размещен на том же сайте, где и лицензируемый объект, и от пользователя не требуется никаких действий, подтверждающих согласие с условиями договора).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: