Владислав Шейченко - Курс молодого овца, или Самозащита в уголовном суде

- Название:Курс молодого овца, или Самозащита в уголовном суде

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2015

- Город:Тверь

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владислав Шейченко - Курс молодого овца, или Самозащита в уголовном суде краткое содержание

Общие характеристики овцы: процессуальная глупость, доверчивость, слабоволие, раболепие, беззащитность, правовой пессимизм, безличие. На правовых пастбищах и фермах уголовного судопроизводства число овец стадного разряда – 95% населения, тех кто обрёл эти свойства не столько в силу врождённых изъянов, как по политической воле пастухов от властей. Оказаться овцой не стыдно, вдруг обнаружив себя таковым. Стыдно ею оставаться, срамно смириться с этим. «Тварь ли я дрожащая или право имею?» – вопрошал себя овца Раскольников. Уймись, Расколыч, безусловно, ты – тварь, но имеющая Право (в то время, как и Право имеет тебя).

Курс молодого овца, или Самозащита в уголовном суде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

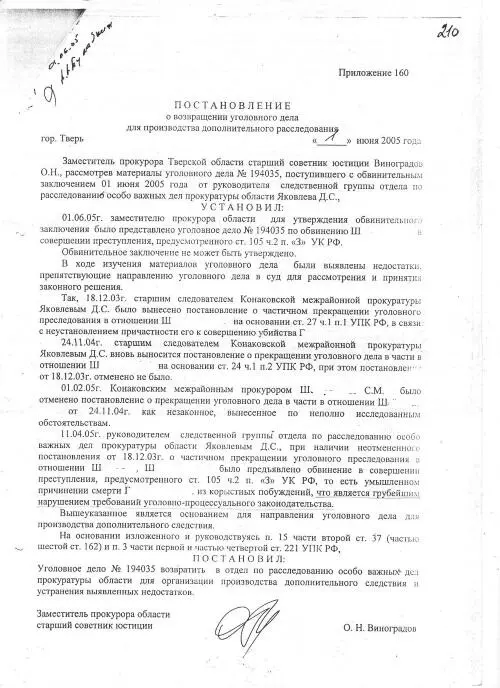

Опять же, будучи юристами, все эти следователи с прокурорами и судьями в обнимку – великие формалисты и бюрократы по природе. Свои решения они стремятся издавать в наиболее сжатом виде. Это у них называется краткостью (та, что близкая родня талантам) и лаконичность (та, что не родня никому). И такая чрезвычайная скупость имеет двойную цель: скрыть, размыть истинные мотивы и основания при возможности различного истолкования, домысливания, и сократить до ничтожного возможность оспорить, опровергнуть решение, обоснованно излагать несогласие с ним. Но «верхами» принимается достаточным такие сжатость и даже поощряется такой подход. Ведь окончательную оценку будут делать вышестоящие иерархи всё из того же клана, кто прекрасно понимает суть творящегося, умеющие читать между строк и способные при необходимости получить устные разъяснения, именно те, кто создал и поддерживает общую практику формулирования решений, кто определяет критерии обоснованности и мотивированности собственным усмотрением. Однако верным будет исходить из того, что недостаточные обоснование и мотивировка, их двусмысленность, неоднозначность, неясность должны расцениваться как отсутствие мотивов и оснований вообще.

Кроме того, мы сталкиваемся порой и с откровенно безмотивными и необоснованными решениями. Подобные, например, выносятся судами при разрешении процедурных вопросов – так называемые «промежуточные» решения. Вот, подсудимый обращается к суду с ходатайством: прошу вызвать и допросить свидетеля Птичкина, так как…. Судья, совещаясь на месте, постановил: В ходатайстве о вызове и допросе Птичкина отказать. Всё. Здесь непонятно, почему невозможно или нет необходимости и вызывать и допрашивать заявленного свидетеля, какие имеются препятствия к этому, какими положениями закона судья руководствовался, какие факты и обстоятельства приняты во внимание. Такой вакуум явно не позволяет обсуждать и оспорить по существу постановление. Можно только догадки строить о мотивах и основаниях. Причиной отказа могла, например, послужить необоснованность самого ходатайства: не указаны обстоятельства, о которых может сообщить свидетель или же эти обстоятельства не касаются дела; не выполнены ли формальные требования: не представлены достаточные сведения о свидетеле, или прочие огрехи. Но и такие любые причины должны в решении приводиться. Ясно одно, решение необоснованно хотя бы уже потому, что не выполнены условия его обоснованности и мотивированности.

Принципиальность требований о законности, обоснованности и мотивированности обусловлена ещё и наличием связанных с этим прав и встречных обязанностей участников. В частности, с правом на обжалование решений. Отсутствие информационной сердцевины не позволяет постичь смысл решения, обоснованно возражать выводам властных решителей. Поэтому следует пристально внимать всем решениям, выносимым по делу, каких бы вопросов они не касались, оспаривать их своевременно. Законность даже одного промежуточного решения влияет на законность производства по делу в целом.

Приводя содержание статьи 7 УПК, я намеренно использовал общее понятие «Решение» в отличие от буквального текста, где перечислены только постановления и определения. В редакции Закона эта норма читается и понимается ограничительно, так как действие этой нормы умышленно распространяют только на такие виды решений. Следуя такому пониманию, принцип напрямую не требует качеств законности, обоснованности и мотивированности от Приговоров. Хотя в специальной норме статьи 297 УПК и затрагиваются принципиальные гарантии и в отношении Приговоров, но в этой норме нет гарантии по мотивированности. А что, такое решение как Вердикт присяжных не должен быть законным? Но в процессуальном обороте существуют и виды решений вообще не имеющие специальных наименований. Когда, например, в порядке надзора председатель отказывает в пересмотре Постановления надзорного судьи об отказе в возбуждении надзорного производства и передаче жалобы в президиум суда, такое решение руководителя не имеет названия, в УПК свойственным именованием не определяется. В этих случаях председатели (их заместители) легко пренебрегают требованиями статьи 7 УПК и формулируют свои акты в произвольной форме, не загружаясь приведением каких-либо мотивов и оснований. Ну что поделать, судо-боги капризны в своей срамоте и скромны в своих капризах. Но всё же и такие решения должны соответствовать принципиальным гарантиям в силу верховенства закона и равенства всех перед ним, и требования такие не снимаются.

Б). Принцип законности распространяется не только на процессуальные решения. Отчего же законодатель не укрепил в буквальном выражении эту же гарантию на процессуальные действия? Но ведь и действия должны быть безусловно законными и обоснованными. Такая нелепая недоговорённость частично восполняется совокупностью иных норм УПК, из содержания которых (только) следует искомое требование.

В). Нарушение норм УПК проявляется, когда установленные этими нормами правила не выполняются вовсе или не в полной мере, неправильно. Одним из частных последствий такого нарушения, кроме признания незаконности и исправительных мер, является признание полученных доказательств недопустимыми – то есть доказательства не допускаются (исключаются) по процедурам доказывания, не могут использоваться в целях обвинения или защиты. В принципиальной норме законность конкретизируется по отдельной и наиболее важной составляющей судопроизводства – в доказывании посредством доказательств. Что тесно переплетается с отдельной гарантией о недопустимости и исключении доказательств, полученных с нарушением УПК РФ (статья 75), но неравнозначно последней по акценту и смысловому значению. Хотя обе гарантии выведены из фундаментального принципа по ст. 49 Конституции РФ.

Более подробно обсудим содержание и особенности этого норматива в отдельном разделе о недопустимых доказательствах. Здесь только отмечу некоторую однобокость изложения принципа и его двусмысленность на практике. А односторонность вижу в том, что принцип неоправданно выделяет только значимость соблюдения норм УПК при получении доказательств. Отчего-то в равной мере не оговорено требование по соблюдению норм при решении всех других процедурных вопросов, когда для их претворения не требуется выносить специальных решений (например, осмотр) или же решения выносятся (возбуждение дела, заключение под стражу). Так же не оговорены и последствия нарушений. Хотя правила по этим процедурам имеются в других положениях УПК, но при том, что и при осуществлении таких действий используются сведения доказательственного значения, сам факт неуделения равного внимания внутри единого принципа умаляет значимость тех нарушений, при которых не обязательно чтобы и добывались доказательства как таковые.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: