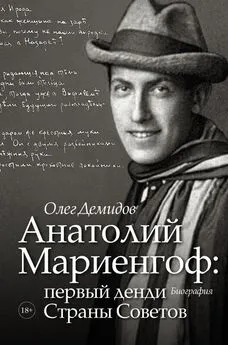

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Название:Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2019

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-100311-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Демидов - Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов краткое содержание

Анатолий Мариенгоф (1897–1962) – один из самых ярких писателей-модернистов, близкий друг Сергея Есенина и автор скандальных мемуаров о нём – «Роман без вранья». За культовый роман «Циники» (1928) и «Бритый человек» (1930), изданные на Западе, он подвергся разгромной критике и был вынужден уйти из большой литературы – в драматургию («Шут Балакирев»); книга мемуаров «Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги» стала знаковой для русской прозы ХХ века.

«Первый денди Страны Советов» – самая полная биография писателя, где развеиваются многие мифы, публикуются ранее неизвестные архивные материалы, письма и фотографии, а также живые свидетельства людей, знавших Мариенгофа.

Содержит нецензурную брань

Анатолий Мариенгоф: первый денди Страны Советов - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Мариенгоф попал в Париж как раз тогда, когда парижские режиссёры решили объединиться и делать большое искусство вместе – всё это происходило под эгидой так называемого «Картеля четырёх» (Луи Жуве, Гастон Бати, Шарль Дюллен, Жорж Питоев). Четыре маленьких театра объединились в культурное сообщество. Разные, но придерживающиеся определённых принципов: уход от надоевшего академизма не к абстрактностям авангарда, а, учитывая авангардный опыт, к чему-то новому. Умеренное и осмысленное развитие театра без экстравагантных экспериментов.

Предлагал ли Мариенгоф Питоеву свои пьесы? Вряд ли. Всё-таки и «Заговор дураков», и «Вавилонский адвокат», и «Двуногие» – это большие эксперименты со словом и с театральным искусством в целом. Не для «Картеля четырёх».

Если о Питоеве есть несколько абзацев в мемуарах, то о встречах с Михаилом Ларионовым и Пабло Пикассо нет ни слова. Приходится обращаться к до сих пор не опубликованным воспоминаниям Анны Никритиной 290:

«В Париже мы были одновременно с художником Жоржем Якуловым и его женой Рыжей. Так она называлась. Голова у неё была как факел и совершенно необыкновенной красоты фигура, посему платья она надевала прямо на голое тело. У нас был большой её портрет, написанный Якуловым, очень хороший, но, к сожалению, пропал во время войны 291.

…А вот с Ларионовым, милым, большим, с большими добрыми лапами, мы не только познакомились, но и подружились – водил он нас с Якуловым по Парижу, по выставкам, к маршанам (торговцам картинами)… И вот однажды Ларионов заявляет: “Теперь поведу вас к Пикассо” (они были друзья)… С волнением являемся в мастерскую Пикассо… Показал массу вещей, одна лучше другой. Сам таскал эти полотна, ставил их, снимал. Руки у него сильные, сам плотный, с большой головой… Якулов всё приглашал Пикассо в Ереван (он армянин), и всё кричал своим гортанным голосом: “Есть только два города – Париж и Ереван!” Мы потом подшучивали, посмеивались над ним: “Ну, Жорж, Париж и Ереван!” А думал он, наверно, есть только два художника – Якулов и Пикассо… Чудный, любимый всеми нами Жорж, с чёрными глазами, горящими, как угли, с чёрной вихрастой головой, красивый. Когда был какой-нибудь вечер в театре, он надевал чёрный костюм и белую рубашку, и мы пели ему “Чёрные очи да белая грудь, всю ночь до утра мне не дают уснуть…”

Ушли от Пикассо довольные, счастливые. Эти 4-5 часов, проведённые у него, остались на всю жизнь. Спасибо дорогому нашему гиду, другу, прекрасному художнику Ларионову, который водил нас не только по художникам, но и по всем злачным местам, не зная как следует французского языка, как это ни странно, несмотря на то что он прожил там многие годы…» 292

В мастерской Пикассо Мариенгоф встречал и Амбруаза Воллара – известного торговца живописью Сезанна, Ван Гога, Гогена и т.д. Были вновь встречи с Александром Кусиковым. Вместе со своей актрисулей Анатолий Борисович побывал и в Зальцбурге. О встрече с ними вспоминает прозаик и драматург Осип Дымов (псевдоним Иосифа Исидоровича Перельмана).

«В своём старом замке Лилиенскрон в австрийском городе Зальцбурге режиссёр Макс Рейнгардт давал бал. <���…> Со мной говорит драматический актёр Владимир Соколов, ушедший из Москвы от Таирова, …ныне занимающий в труппе Рейнгардта одно из самых видных мест.

– Здесь поэт Мариенгоф из Москвы. Хотите познакомиться? – говорит Соколов.

Ещё более изумлённый, я отдаю себя в ведение Соколова; он подводит меня к столику, и я вижу перед собою высокого, очень статного, очень стройного юношу с лицом, осанкой и манерами молодого лорда. Серьёзные глаза смотрят пытливо, остро. Тонкий правильный нос, красивый рот, бритое красиво очерченное лицо. Он в полном смысле красавец – но без той приторности, которая так часто присуща красавцам-мужчинам.

– Каким образом вы здесь, Анатолий Борисович?

– Случайно. Путешествую по Западной Европе, сейчас еду обратно в Москву, а Соколов затащил сюда.

Анатолий Мариенгоф – большой друг покойного Есенина. Разговор быстро переходит на эту печальную тему.

– Он у вас в Америке дебошил, слышал, – говорит Мариенгоф (голос у него с лёгкой хрипотой, чуть напоминает голос Евреинова). – А ведь в сущности это не были дебоши. Впоследствии выяснилось, что это было гораздо серьёзнее.

– Это была смерть, – вставляю я и спрашиваю о новых работах моего приятного собеседника». 293

Как и в первый раз, помогал выехать нарком просвещения товарищ Луначарский. Была ли у Анатолия Борисовича большая цель, как в первой поездке? Если бы он хотел покинуть СССР или задумывался об этом, то непременно так бы и поступил: положение дел на родине и в Европе было яснее некуда. Но Мариенгоф твёрдо решил остаться в Стране Советов: одной ногой в славе, другой – в плевках завистников и дураков.

О, слава! – мелкая речонка,

Тебя переходят вброд

Каким-нибудь четверостишьем звонким.

Мариенгоф не привёз из этой поездки стихов, драматургических произведений или прозы. В конце двадцатых он был всецело со своей страной.

«Зуди издёвкой, стих хмурый…»

А в стране и в литературе между тем происходили мучительные и неоднозначные события. Московский Орден имажинистов начал распадаться ещё после отъезда Есенина и Кусикова – двух моторов этой поэтической группы – за границу. После смерти Сергея Александровича стали хоронить поэтов заживо. Воинствующий Орден петроградских имажинистов прекратил своё существование в 1926 году. В 1928 году Вадим Шершеневич пишет статью «Существуют ли имажинисты?»:

«Сейчас трудно, да и, может быть, не нужно, говорить об имажинизме уже по одному тому, что наличие отдельных имажинистов отнюдь не знаменует самый факт существования имажинизма. Имажинизма сейчас нет ни как течения, ни как школы. <���…> Борьба между имажинизмом и футуризмом была жестокая. О победе говорить не приходится, ибо побеждёнными оказались обе школы. Если имажинизм сейчас мёртв, то футуризм уже благополучно похоронен. Это произошло в силу объективных причин, лежащих вне поэзии. <���…> Теперь сама поэзия пущена врукопашную. Здесь побеждает уже не мастерство, не точность прицела, не разрыв лиризма, а более крепкий кулак.

Драка с жизнью идет не фехтовальным приёмом, а на шарап.

В таком виде искусство вообще помочь не может, ибо пользование искусством в таком смысле сильно напоминает вколачивание в стену гвоздей фарфоровой чашкой.

Отсюда и общий кризис поэзии, да и спроса на поэзию. Вероятно, уже очень давно поэзия не имела такого малого круга читателей.

Сущность поэзии переключена: из искусства она превращена в полемику. И поэтому сейчас, конечно, сильные и ударные стихи Д.Бедного более актуальны, чем лучшие лирические стихи любого поэта.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Александра Демидов - Квартет Я. Как создавался самый смешной театр страны [litres]](/books/1077831/aleksandra-demidov-kvartet-ya-kak-sozdavalsya-samyj.webp)