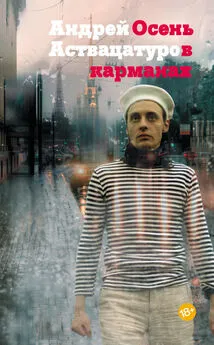

Андрей Аствацатуров - Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres]

- Название:Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-120081-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Аствацатуров - Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres] краткое содержание

Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Теперь немного о личном… Лично мне вся эта сцена видится тщательно зашифрованной аллегорией персонального Ада, внутренней тюрьмы, отчуждения от жизни. Вот героиня пачкает руку об оконную раму. Казалось бы, незначительная мелочь. Но подобных сцен, где человек не вполне “удачно” контактирует с вещами, в рассказе много. Сгорает ланч, пачкается лицо Мэри Джейн, причем так, что не помогает даже гигиеническая салфетка, выпадает из пьяных рук стакан виски, разливается его содержимое, падает на стол подносик со льдом, взрывается плита, убивая Уолта, гибнет под колесами автомобиля невидимый Джимми Джиммирино, ударяется коленкой о ножку кровати Элоиза… Таким образом, перед нами – не случайный проходной набросок, а пример бунта вещей. Вещи у Сэлинджера абсурдны, самодостаточны, независимы и равнодушны по отношению к человеку. Они не знают о собственном назначении, не подчиняются замыслу их создателя. И человек выглядит одиноким, заброшенным в пустом мире равнодушных форм.

Сама попытка открыть окно, коснуться рамы мне видится неосознанным стремлением героини преодолеть собственную закапсулированность и соприкоснуться с реальным миром. Окно – граница, разделяющая мой мир, мир человека, и мир внешний, тот, что за окном (другие люди, другие вещи). Мой мир – это мир комнаты, где всё на своем месте, как слова в правильно написанном предложении. Мир за окном – реальность. Там нет вообще ничего, только неоформленная грязь, превращающаяся в лед. Лед – по-видимому, намек на холод Ада, на живую смерть. Запертому в собственном “Я” человеку все, что снаружи, представляется Адом. Соответственно испачканная рука, как мне кажется, – предостережение. “Там для такой, как ты, опасно, говорит провидение Мэри Джейн. Вернись-ка лучше обратно, в свою скорлупу, в свой нарциссизм”. И Мэри Джейн будто слышит эти слова. Она возвращается в кресло, достает зеркало и принимается собой любоваться.

Я не настаиваю на этой версии. Просто ее мне подсказывает собственный опыт, тот, который я на сегодняшний день накопил, читая книжки. Может быть, пройдет пара лет, я изменюсь, и вместе со мной изменится картинка, которую я себе рисую, читая и перечитывая рассказы Сэлинджера. Наверное, это даже не рассказы, а скорее притчи, провоцирующие некий род духовной практики, когда читающий избавляется от чего-то ненужного, от поверхностной стороны своего сознания, делая ее видимой и не позволяя ей управлять всей личностью. Не знаю… Наверное, тот американец был прав: загадки Сэлинджера будут решены, когда мы получим в свое распоряжение его личный архив. Хотя меня почему-то не тянет в него заглядывать.

Невыразимость кошмара

О рассказах Амброза Бирса

Военные рассказы американского писателя Амброза Бирса (1842–1914?) в конце позапрошлого века до смерти пугали чопорных калифорнийцев. Пугали фигурами какого-то странного, еще незнакомого литературе кошмара, совсем не готического, к которому все уже привыкли, а почти бытового, но при этом не менее чудовищного. Да и у многих из нас, видавших виды, переживших в уютных креслах кинозалов голливудскую индустрию возвышенного ужаса, рассказы Бирса могут вызвать оторопь. Точнее, невозможную иллюзию погружения в самое сердце тьмы и липкого страха, где пресекается всякая членораздельная речь и заканчиваются детские игры в искусство. Амброз Бирс предугадал все возможные изводы, силовые линии американской военной прозы ХХ века. Не случайно каждое новое поколение писателей о войне, начиная с современников Хемингуэя, всякий раз заново переоткрывало Бирса. Он неизменно оказывался актуальным, созвучным, казалось бы, совершенно новой интонации и новому чувству жизни.

Выходец из фермерского захолустного Огайо, Амброз Бирс уже в восьмидесятые годы ураганом ворвался в безмятежный мир Сан-Франциско. Энергично трудясь на ниве журналистики, ведя постоянные колонки в модных еженедельниках, он снискал себе славу интеллектуального деспота, законодателя литературных вкусов, поэта со свифтовским темпераментом, дерзкого разоблачителя политических демагогов и коррупционеров. К этому моменту за плечами Бирса уже были и Гражданская война – он служил в пехоте северян, – и журналистская работа, сначала в Англии, потом в США, и многолетняя весьма интенсивная литературная деятельность. Восьмидесятые и девяностые годы, проведенные в Калифорнии, стали для него, пожалуй, самыми продуктивными. Он опубликовал два сборника рассказов, “В гуще жизни” (1891) и “Может ли это быть” (1893), роман, написанный в соавторстве, сборник сатирических стихов и несметное количество очерков. В Вашингтоне, куда Бирс перебирается в начале девяностых, его талант, по единодушному суждению биографов, начинает заметно остывать. Проза Бирса теряет остроту и былой накал.

Обстоятельства гибели Бирса, точнее, его исчезновения стали одной из загадок американской литературной истории и обросли бесконечными художественными домыслами, как это в подобных случаях водится. В 1913 году Бирс едет на юг США посетить места былых сражений, вероятно, чтобы предаться воспоминаниям или, что скорее всего, собрать материал для новых текстов. А затем отправляется в вечно неспокойную Мексику, где в тот момент полыхает гражданская война. Здесь его следы окончательно теряются. Известно лишь, что 26 декабря 1913 года Бирс пишет свое последнее письмо, уведомляя адресата, что он “устремляется в неизвестном направлении”. Каким именно было это направление, остается только гадать. Бирс “пропал без вести”, повторив судьбу персонажа одного из своих лучших рассказов.

I

Приоткрыв дверь в кошмарную вселенную Бирса, мы, безвольные пешки современной реальной политики, возможно, переживем чувство узнавания. Впрочем, далеко не радостного и трепетного, как по обыкновению бывает с узнаванием. Амброз Бирс – законченный пессимистичный фаталист, как и многие литераторы его поколения, пережившие влияние Артура Шопенгауэра. В его рассказах вселенная выглядит иррациональной, как будто слегка свихнувшейся. Здесь всем руководит совершенно неуправляемая сила, абсолютно безразличная человеку, никак не связанная с его чаяниями и стремлениями и потому совершенно непостижимая. А человек, в свою очередь, – всего лишь ее безвольная игрушка, которую эта сила неизбежно влечет к гибели. Человек – часть замысла, проекта, который он сам не в силах разгадать. Он думает, что знает, кто он есть, что ему делать и кем он будет, но, по сути, он ничего не знает. Бирсовский герой, будто бы деятельный, активный, инициативный, на самом деле никогда не действует – он только претерпевает. Он не совершает поступки, а с ним “что-то случается”. Причем всегда это “что-то”, эти обстоятельства, как будто непредсказуемые и случайные, складываются не в пользу героя.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Андрей Аствацатуров - Хаос и симметрия [От Уайльда до наших дней] [litres]](/books/1073941/andrej-astvacaturov-haos-i-simmetriya-ot-uajlda-d.webp)