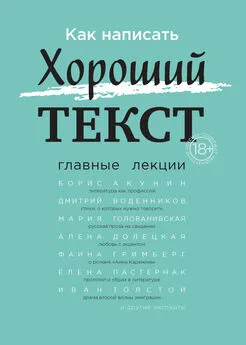

Борис Акунин - Как написать Хороший текст. Главные лекции [litres]

- Название:Как написать Хороший текст. Главные лекции [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция «БОМБОРА»

- Год:2019

- Город:Эксмо

- ISBN:978-5-04-101007-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Акунин - Как написать Хороший текст. Главные лекции [litres] краткое содержание

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЕМ ШАЛВОВИЧЕМ, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЯ ШАЛВОВИЧА.

Уникальный проект от школы «Хороший текст», где учителем может быть только свершивший, а учеником – только жаждущий. Сборник главных лекций от Бориса Акунина, Елены Пастернак, Алены Долецкой и других экспертов.

Как написать Хороший текст. Главные лекции [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

С тех пор многое изменилось – и в части наших представлений об устной речи, и в части ее функционирования: появился интересный феномен устно-письменной речи, особенно характерный для переписки в социальных сетях. Сейчас у нас есть возможность исследовать устную речь в ее реальном бытовании, в частности с использованием количественных методов.

И теперь, когда мы стали лучше понимать, как устроена реальная устная речь, хочется вернуться к вопросу о том, как, собственно, устроена «культурная репродукция» устной речи в письменных текстах (« Взаимоотношения устной и письменной речи усложняются, как только мы переходим к сфере искусства» , – писал в упомянутой статье Лотман). Понятно, что в большинстве случаев для имитации устности просто используются какие-то маркеры (словечки или конструкции), если это художественный текст, в который включается, например, сцена разговора. Однако в тех произведениях, где устная стихия является важным структурным элементом художественного текста, впечатление аутентичности создается не копированием устного дискурса, а скорее концентрированным выражением его характерных свойств, какой-то особой работой с его элементами, как это происходит в «Очереди». Это вполне понятно. Правда в искусстве достигается не копированием. Скопированная действительность скучна и не похожа сама на себя.

Интересно, что сорокинская «Очередь», в которой гениально явлена стихия устного языка, была написана тогда, когда и лингвистика увлеченно открывала для себя эту стихию. Как писал Лев Лосев: « Не существует разграничения между филологией и поэзией».

Наталья Блищ

О стилевом ученичестве и соперничестве, или О том, как писатели превращаются в персонажей

Проблема ученичества и наследования Набокова – Сирина, несмотря на публичную роль «одинокого короля», которую он играл в эмигрантской литературной среде, его все-таки волновала. На заре писательского самоопределения Сирин дебютировал стилизацией под Ремизова – рассказом «Нежить» (1921) – и параллельно написал рассказ «Наташа» (1921), который стилистически ориентирован на бунинскую манеру письма. Ни Ремизов, ни Бунин этого ученического жеста не заметили. Демонстративно не заметили. Набоков же позднее регулярно напоминал о себе этим мастерам старшего поколения, причем напоминал специфическим способом – используя их как персонажей.

В галерее набоковских портретов писателей-современников гротескные шаржи на А. Ремизова – не редкость: таковы старичок Менетекелфарес («Король, Дама, Валет»), художник Орловиус («Отчаяние»), компатриот Олег Комаров («Пнин»). Бунин изображается добродушнее, но часто его образ возникает в составе «парного портрета» с Ремизовым. В романе 1974 г. «Look at the Harlequins!» («Смотри на арлекинов!») черты Бунина узнаваемы в образе Ивана Шипоградова: он «отменный романист и недавний нобелевский призер…» [4] Набоков В. В . Американский период. Собр. соч.: в 5 т. СПб., 1999. Т. 5. С.165.

. Фамилия «романиста» образована от названия первого эмигрантского сборника И. Бунина «Роза Иерихона» (1924). «Фигурой куда менее привлекательной был старинный соперник И. А. Шипоградова, щуплый человек в обвислом костюме, Василий Соколовский (странно прозванный И. А. «Иеремией»)…» [5] Там же. С. 165.

, – завершает Набоков свой шарж. «Старинным соперником» И. А. Шипоградова-Бунина мог быть только Соколовский-Ремизов. В «Других берегах» И. Бунин и А. Ремизов мелькают как эпизодические персонажи в предельно сжатых воспоминаниях-виньетках. Сюжет о походе с Буниным в ресторан, напоминающий сцену обеда толстовских героев (с проекцией Стива Облонский – Бунин), завершается «египетской операцией», когда повествователь пытается помочь Бунину надеть пальто. Длинный набоковский шарф медленно выходит из рукава бунинского пальто: «это было какое-то разматывание мумии, и мы тихо вращались друг вокруг друга» [6] Набоков В. В. Другие берега. Роман, рассказы. Москва; Харьков, 1999. С. 193. Далее ссылки на это издание даются в тексте с указанием страницы.

. Набоковская двунаправленная метафора отражает особый «королевско-фараоновский» статус Бунина в эмигрантской среде, одновременно подчеркивая преемственность Сирина по отношению к нему. Не случайно сцена заканчивается виртуозной набоковской стилизацией под Бунина: «…герой выходит в очередной сад, <���…> и звезды грозно и дивно горят на гробовом бархате, <���…> и в бесконечно отзывчивом отдалении нашей молодости опевают ночь петухи» (с. 193).

В воспоминаниях Набокова о Ремизове прочитывается состояние приглушенной вражды: «Ремизова, необыкновенной наружностью напоминавшего мне шахматную ладью после несвоевременной рокировки, я почему-то встречал только во французских кругах, на скучнейших сборищах Nouvelle Revue Française…» (с. 192). Это сравнение Ремизова с «шахматной ладьей» предшествует микросюжету о Бунине, и подобная композиционная связка передает закрепленный в памяти Набокова сюжет соперничества двух писателей – по крайней мере в степени влияния на литературную молодежь. Шахматный двуединый ход рокировки предполагает встречное движение ладьи и короля, в роли которого на эмигрантском «игровом поле» мог выступать только Бунин. Несвоевременная рокировка чревата ситуацией беспомощности и ненужности высвободившейся ладьи, в чем, с точки зрения Набокова, и заключалась несуразность появления Ремизова – с его непереводимым «русским стилем» – во французских литературных кругах. Заметим, что в англоязычной практике ладья ассоциативно соотносится с башней («rook»), в шахматной нотации передается литерой «R» (а это первая буква фамилии писателя Remizova!). С другой стороны, облик Ремизова напоминает Набокову фигуру, которая в древнейшей арабской игре в шатрандж соотносилась с мифической птицей Рух ( араб . «روح»). Само слово «соперничество» в таком контексте просвечивает «инструментальным» образом птичьего пера, а это важный атрибут писательской самоидентификации.

Мастер сложного метафорического портрета оставил после себя целое поколение литературных наследников, большую часть которых он – в последние годы жизни – предпочел царственно не замечать. Из молодых писателей-эмигрантов им был отмечен лишь Саша Соколов с его книгой «Школа для дураков». Паронимическая аттракция в коротком набоковском отзыве – « трагическая и трогательная книжка» – придает дополнительный смысловой оттенок «отеческой ласки» последнему слову, ведь «трогательным» можно назвать искреннее (и несколько неумелое) подражание, одновременно вернув стертой метафоре буквальный смысл «тактильного» воздействия.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Борис Акунин - Как написать Хороший текст. Главные лекции [litres]](/books/1082068/boris-akunin-kak-napisat-horoshij-tekst-glavnye-l.webp)

![Борис Акунин - Ореховый Будда [litres]](/books/1068391/boris-akunin-orehovyj-budda-litres.webp)

![Борис Акунин - Князь Клюква [litres]](/books/1084099/boris-akunin-knyaz-klyukva-litres.webp)

![Борис Акунин - Смерть на брудершафт (Фильма 9-10) [Операция «Транзит» + Батальон ангелов] [только текст]](/books/1133326/boris-akunin-smert-na-brudershaft-filma-9.webp)

![Борис Акунин - Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике [litres]](/books/1145542/boris-akunin-russkij-v-anglii-samouchitel-po-bell.webp)

![Борис Акунин - Звездуха [litres]](/books/1148561/boris-akunin-zvezduha-litres.webp)