Дитмар Розенталь - Занимательно о русском языке

- Название:Занимательно о русском языке

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Просвещение». Ленинградское отделение

- Год:1990

- Город:Ленинград

- ISBN:5-09-001965-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дитмар Розенталь - Занимательно о русском языке краткое содержание

Основная задача пособия — вооружить учителя русского языка национальных школ таким занимательным материалом по предмету, который помог бы пробудить у учащихся живой интерес к изучению русского языка.

Пособие заинтересует также широкий круг читателей, желающих совершенствоваться в изучении русского языка.

Занимательно о русском языке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

…Прошло зимнее солнцестояние. От лампы утренней до вечерней на «воробьиный шаг» прибывает световой день. Посещают и оттепели. Мальчишки уже успели слепить огромную снежную бабу. Каждый вечер, проходя мимо, я любуюсь этим произведением детской фантазии.

Прочитав рассказ молдавского ученого А. Шамшурина, вы, несомненно, обратите внимание на необычность заголовка «Белы снеги». Необычность в форме, в которой представлены здесь слова. Прилагательное белы употреблено в усеченной форме, распространенной в диалектах русского языка и широко известной в народной поэзии. Вот как начинается одна солдатская песня:

Не белы снеги во чистом поле ,

Снеги забелелись ,

Забелелись моего дружка

Каменны палаты .

Эта же форма встречается в «Сказке о мертвой царевне» А.С. Пушкина:

Вдруг она, моя душа ,

Пошатнулась не дыша ,

Белы руки опустила ,

Плод румяный уронила ,

Закатилися глаза …

Такого же происхождения формы прилагательных в сочетаниях крáсна девица, крáсно солнышко, чи́сто поле, си́не море, дóбры молодцы .

Форма снеги — это старая форма именительного падежа множественного числа, которая тоже сохраняется в народной поэзии, о чем свидетельствует пример из песни. Эту форму использовал Е. Евтушенко в стихотворении «Идут белые снеги».

Обратите внимание как на разные формы слова снег, так и на разные слова с корнем снег .

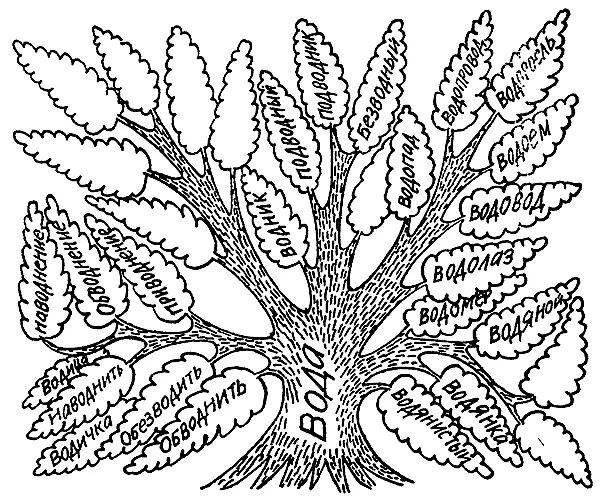

Сердцевиной слова, его смысловым центром является корень. От него слова «растут», как ветви на дереве. Чем употребительнее корень, тем он жизнеспособнее, больше образуется от него новых слов, тем сильнее становится словесное дерево.

Вот одно из таких деревьев.

От корневого слова вода образовалось производное слово водный ( вод+н+ый ), от которого «выросла» целая группа слов: водник ( вод+н+ик ) — «работник водного транспорта»; подводный — «расположенный, находящийся под водой», безводный — «лишенный воды», подводник .

От того же корневого слова вода появилась и другая ветвь: водяной ( вод + ян + ой ) — «относящийся к воде; живущий, растущий в воде», от которого образовались прилагательные водянистый — «содержащий излишнее количество воды» и существительное водянка — «скопление жидкости в организме».

На этом дереве выросли и глагольные «ветки»: обводнить — «обеспечить водой степи, пастбища»; обезводить ( обезвоживать ) — «лишать воды»; наводнить ( наводнять ) — «наполнить слишком большим количеством кого-, чего-н.»; приводниться ( приводняться ) — о летательном аппарате: «опуститься на воду». Эти «ветки» на второй ступени дают ряд отглагольных существительных обводнение, обезвоживание, наводнение, приводнение .

Есть ветка и с ласкательными словами водица, водичка .

А сколько сложных слов образовано от слова вода ! Вот некоторые из них: водопровод, водопад, водоросль, водоснабжение, водохранилище, водоем, водопой, водовоз, водолаз, водолечебница, водомер, водоочистительный, водораздел, полноводный, водоплавающий, водоотталкивающий и много других.

Справедливы слова одного из героев Максима Горького:

«Слова, дружище, — это как листья на дереве, и, чтобы понять, почему лист таков, а не иной, нужно знать, как растет дерево, нужно учиться!»

Такое же сравнение находим мы и в стихотворении белорусского поэта Максима Танка:

Слова, как деревья, ветвисты .

Возьми хоть бы слово любовь .

Войди в этот мир многолистый

И в музыку вслушайся вновь ,

Любовь моя, Любонька, Люба .

Любляна, Любань, Люблино .

……

Слова разрослись, как деревья ,

Вершины вздымая свои .

Действительно, историю каждого слова нельзя узнать, не поняв, как оно образовалось, на какой ветке «выросло».

В науке такие словесные «деревья» называются словообразовательными гнездами. Есть специальный словарь для школьников, где представлены словообразовательные гнезда многих русских слов. Называется он «Школьный словообразовательный словарь русского языка». Составил его известный ученый А.Н. Тихонов.

Самостоятельно, а если есть словарь, то с его помощью, нарисуйте «словесные» деревья, корнями которых были бы слова лес, рука, солнце, друг .

Обратите внимание на то, что в стихотворении Максима Танка приведены, с одной стороны, ласкательные формы от имени Любовь и, с другой стороны, названия городов (топонимы), большей частью лишь по звучанию совпадающие с глаголом любить .

Принято ли у вас имя Любовь, Люба? Если да, то приведите еще примеры ласкательных форм этого слова. Узнать об этом можно в «Словаре русских личных имен» Н.А. Петровского (М ., 1966), в котором собрано более 20 уменьшительно-ласкательных форм этого имени .

Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский пишет:

«Сотни тысяч слов в нашем языке, но на первое место я поставил бы три слова: хлеб, труд, народ . Это три корня, на которых держится наше государство. И эти корни так прочно переплелись, что ни разорвать их, ни разделить никогда. Кто не знает, что такое хлеб и труд, перестает быть сыном своего народа, теряет лучшие духовные качества. Кто забывает, что такое труд, пот и усталость, тот перестает дорожить хлебом. Какой бы их этих трех могучих корней ни был поврежден у человека, он перестает быть настоящим человеком.

Ничто не достается человеку без напряжения, без усилий, без пота и усталости, без тревог и волнений. Но главное, на чем всегда будет держаться человек, — его ум, совесть, человеческая гордость, — он всегда будет добывать хлеб в поте лица своего. Будет всегда тревога у вспаханного поля, сердечная забота, как о живом существе, о нежном стебельке пшеницы. И неудержимое стремление к тому, чтобы земля давала все больше и больше, — на этом всегда будет держаться хлебный корень человека».

В каком смысле использовал В.А. Сухомлинский слово корень? Есть ли у него связь с грамматическим термином «корень»? Какая?

Выпишите из сборников пословицы и поговорки о хлебе и труде на русском и родном языке .

Журналист В.М. Песков в одном из своих очерков, посвященных мастерам и предметам старого быта, встреченным им на проселках Нечерноземья, остановил внимание на предмете, называемом било . Отсюда и пошел его рассказ:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: