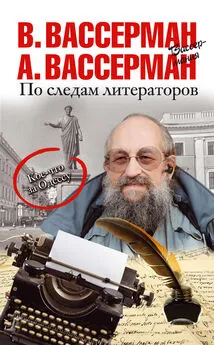

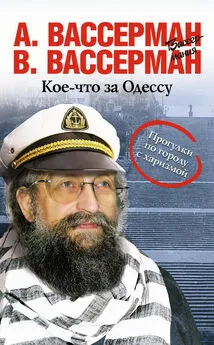

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Название:По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-106691-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу краткое содержание

Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили. И во многих наших любимых произведениях есть маленькая частичка Одессы, к которой мы и предлагаем вам прикоснуться.

По следам литераторов. Кое-что за Одессу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Далее – в Анну, дочь редактора «Южного обозрения» Николая Петровича Цакни, влюбляется молодой Иван Алексеевич Бунин, сотрудничающий с газетой. В сентябре 1898-го года они венчаются в Сретенской церкви, находившейся, как ни странно, на территории Нового Базара. Брак был недолог. Впрочем, и церковь тоже снесли – правда, уже при большевиках. Про Бунина, впрочем, мы чуть подробнее расскажем, пересекая улицу его имени.

Пока же остановимся у мемориальной доски на доме № 10. Посвящена она не Леониду Траубергу, а другому жильцу этого дома: «В этом доме с 1906 по 1926 год жил русский советский поэт Семён Исаакович Кирсанов».

С творчеством Семёна Исааковича Кортчикова – Кирсанова – мы познакомились – можем сказать с точностью до дня – 1974–01–08. Обстоятельства были почти прозаические: мы покупали первый наш стереопроигрыватель, а в магазинчике (тогда гипермаркеты, конечно, «отсутствовали как класс») не нашлось пластинки, чтобы его проверить.

Анатолий в магазине грампластинок [66]– по счастью, недалеко – купил пластинку Давида Фёдоровича Тухманова «Как прекрасен этот мир». Купил только для проверки работоспособности проигрывателя [67]«Вега-101». Эпоха дефицита позволяет помнить название первого проигрывателя, первых джинсов и т. д. Также мы помним исчезнувшее в ходе бурного развития техники слово «радиола», обозначавшее совмещённый проигрыватель и радиоприёмник. В ламповых радиоприёмниках на панель выводилась отдельная лампа настройки – когда точно выходили на радиостанцию, эта лампа почти вся становилась зелёной. Ну, старожилы это помнят. Нам напоминает об этом стихотворение Владимира 1989-го года:

Зелёной лампой старой радиолы

весь мир, шумя, помигивает нам.

Одновременно грустный и весёлый,

он Октябрём разделен пополам.

Сейчас возникли разные нюансы;

глобальное мышленье на устах.

Но в общечеловеческом пространстве

такой раздел пока не терпит крах.

Друг друга глушат станции в эфире,

в своей всех уверяя правоте,

и не дают звучать «заветной лире»,

которой, впрочем, нет уже нигде.

Разделение мира «по Октябрю 1917-го» кануло в прошлое, но звук «заветной лиры» не зазвучал вновь.

Но пластинка была классная. Песни свежие, необычные, перетекающие одна в другую, исполнители неординарные. Как писал Ян Абрамович Френкель на конверте (специальный конверт поднимал стоимость стереопластинки с эстрадной музыкой на 25 копеек – до 2 рублей 15 копеек; классика с таким конвертом стоила 1 рубль 45 копеек): «Композиция «Как прекрасен мир» – результат вдумчивой, серьёзной работы молодого композитора, лауреата премии Московского комсомола».

Высокий уровень альбома давал нам понять, что и поэты тоже выбраны высокого уровня. Две песни были на стихи Кирсанова: «Танцевальный час на Солнце» и «Жил-был я». Поскольку только на стихи Евтушенко [68]было тоже две песни, а остальным поэтам (включая Виктора Гавриловича Харитонова: с ним к 30-летию Победы Тухманов напишет непревзойдённый «День Победы») досталось по одной песне, мы поняли, что Кирсанов – крупный поэт.

Собственно, это мы поняли и по стихам, свежим и неординарным, никак не похожим на те, что мы «проходили» в школе, и по стилистическому диапазону, делавшему одну песню на его стихи совершенно не похожей на другую.

Но мы так подробно рассказываем эту историю не из желания поделиться воспоминаниями молодости. Пока что наша память не напоминает переворачиваемые песочные часы, где самый нижний слой вдруг оказывается наверху.

Просто так получилось, что на равном расстоянии от переулка, названного именем Маяковского, и театра, где он впервые выступал, жил один из самых преданных и верных его учеников [69]. Приведём на эту тему несколько фактов:

16-летний Кирсанов в 1922-м году организует Одесскую ассоциацию футуристов.

Два года спустя организуется Юго-ЛЕФ [70]в поддержку Московского ЛЕФа Маяковского. Кирсанов становится ответственным секретарём этого журнала.

В 1925-м Кирсанов при активной поддержке Маяковского переезжает в Москву.

В 1931-м Кирсанов, выполняя данное самому себе обещание

Здесь, в крематории, пред пепловою горсткой

присягу воинскую я даю

в том, что поэму выстрою твою

как начал строить ты, товарищ Маяковский [71].

выпускает поэму «Пятилетка»

Семён Исаакович опубликовал за всю жизнь около 30 стихотворных сборников. На его стихи написано около 60 песен, включая один из гимнов Одессы – «У Чёрного моря».

На стихи 23-летнего поэта 23-летний композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович написал «вокальную» симфонию «Первомайская». К 80-летию поэта композитор Аркадий Борисович Томчин написал одноактную оперу «Сказание про царя Макса-Емельяна», а к 100-летию композитор Владимир Исаакович Боровинский написал рок-ораторию «Зеркала». К сожалению, ни оперу, ни ораторию, ни две сюиты, ни большую часть песен на свои стихи Кирсанов не услышал. Он умер 1972–12–10 в 66 лет.

Но интерес к его творчеству жив. И это главное доказательство того, что мы стоим у дома верного по духу ученика Маяковского. И, добавим, хорошо, что мы знаем поэта Семёна Кирсанова, не пошедшего по пути отца и не оставшегося закройщиком Семёном Кортчиком (хотя и к этому у него были способности).

Для завершения главы стремительно продвигаемся к Русскому театру, пропуская много интересного. Мы вернёмся к этим объектам, честное слово, в третьей главе.

От дома Кирсанова движемся на Дерибасовскую, переходим её (не бойтесь, она пешеходная в этом месте, как и на большей своей части), проходим вдоль фасада восстановленной гостиницы «Большая Московская» и сворачиваем в переулок вице-адмирала Жукова.

В конце первого квартала – здание Русского театра. Вновь обратимся к быковской биографии Маяковского «Тринадцатый апостол»: «Вместо скандала Одесса встретила футуристов доброжелательным любопытством и снисходительным благодушием. Стихи всех футуристов в «Одесских новостях» назвали банальными и плохо сделанными. Обычные слушатели, наводнившие в тот день Русский театр (Греческая, № 48), воспринимали футуристов как безобидных и даже даровитых шарлатанов (особенно всем понравился публично поглощаемый чай), всерьёз не приняли, но позабавились. Так что билеты на следующий вечер – 19 января – тоже продавались успешно».

Заметим для точности, что с 1912-го года здание функционировало как скейтинг-ринг [72], где одесситы катались на роликовых коньках и знакомились друг с другом, а 1914–01–16 и с футуристами. Лично нам приятно, что выступления в Одессе прошли со «снисходительным благодушием»; похоже, Одесса была более европейским городом, чем города в самой Европе, куда толерантность пришла лет 70 спустя.

Проблемы, однако, у Маяковского возникли. Он «скоропостижно» влюбился и решил немедленно жениться. Однако его избранница – Мария Денисова – не была готова к такому натиску. Она «в плановом порядке» вышла замуж за инженера и с ним благополучно уехала в Швейцарию. Весьма благоразумный поступок с учётом начавшейся вскоре Первой Мировой войны.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: