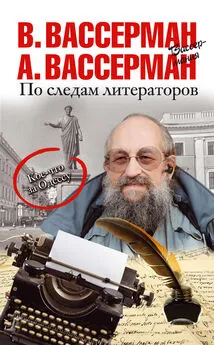

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Название:По следам литераторов. Кое-что за Одессу

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2017

- ISBN:978-5-17-106691-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Вассерман - По следам литераторов. Кое-что за Одессу краткое содержание

Перед вами, дорогой читатель, книга, рассказывающая удивительную историю о талантливых людях, попавших под влияние Одессы – этой «Жемчужины-у-Моря». Среди этих счастливчиков Пушкин и Гоголь, Бунин и Бабель, Корней Чуковский – разные и невероятно талантливые писатели дышали морским воздухом, любили, творили. И во многих наших любимых произведениях есть маленькая частичка Одессы, к которой мы и предлагаем вам прикоснуться.

По следам литераторов. Кое-что за Одессу - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

К нескольким мемориальным доскам, фиксирующим пребывание Пушкина в различных домах юной Одессы, прибавился контур его, нарисованный на на асфальте на углу Дерибасовской и Ришельевской. Спорное решение, сразу вызывающее в памяти изображение места убийства в стандартном детективном фильме.

Прекрасный памятник Пушкину на Приморском бульваре (без его осмотра не обходится ни одна хрестоматийная экскурсия в Одессе [105]) можно рассматривать как фонтан: изо ртов четырёх весьма условных дельфинов, расположенных по углам постамента, льётся вода в четыре чугунные чаши [106], чтобы из них перелиться в прямоугольный бассейн вокруг памятника (кстати, мы не помним ни одного ремонта водопроводных труб, расположенных внутри памятника: надёжно сделано). Так что мы имеем фонтан Пушкина, из-за чего пришлось сделать и второй – стандартный – памятник у его дома на Пушкинской (Итальянской), № 13 [107].

В советское время при осмотре памятника Пушкину непременно рассказывали, как его специально развернули спиной к Городской думе в знак недовольства неучастием Городской думы в финансировании сооружения памятника. Полная чушь. Во-первых, памятник логично смотрит на аллею Приморского бульвара. Во-вторых, в момент сооружения в здании за спиной памятника была не Дума, а Городская биржа. Дума, кстати, была в одном из полуциркульных домов около памятника Ришелье, так что наш задумчивый Пушкин смотрел как раз на гласных Городской думы. В третьих, сбор средств дал меньше половины сметы памятника-фонтана, и Дума таки дала необходимые для завершения строительства деньги. Так что «не читайте за едой советские газеты».

От мемориальной доски Мицкевича переходим на нечётную сторону Дерибасовской, чтобы по Красному переулку дойти до дома, где останавливался Иван Яковлевич Франко (1856–09–27 – 1916–05–28). У нас в недалёкой перспективе памятники Адаму Мицкевичу и Ивану Франко; оба стоят на Александровском проспекте. Так что логично посмотреть на дом, где Франко жил в Одессе.

Пока ещё пару слов про переводы. Конечно, чем масштабнее поэт, тем сложнее его перевести на другой язык: поговорка «переводы – как женщины – либо некрасивы, либо неверны» в прозе работает не всегда, но в поэзии оправдывается почти без исключений Если переводчик – сам крупный поэт – проблема ещё больше. Вот Дмитрий Быков берёт все интервью без диктофона. Память у него феноменальная, что говорить. Но почитайте три тома «И все-все-все» (включая и интервью с Анатолием): нельзя сказать, что Быков интервьюирует самого себя, но, воспроизводя беседы по памяти, он – вольно или невольно – шлифует речь собеседника под свой стиль.

С другой стороны, великие переводы делают творчество автора в другой языковой среде живым и современным. Точно знаем (дочь Владимира в Торонто общалась с учениками High School, то есть по-нашему – старших классов средней школы), что Мольера и Шекспира в оригинале сейчас воспринимают намного хуже, чем мы с невероятным богатством переводов на современный русский язык [108].

Добавим тут же, что проблемы с цензурой, вынуждавшие наших перворазрядных – а то и великих – литераторов десятилетиями заниматься переводами, для нас обернулись не только доступностью литературных титанов прошлого. Были ведь – чего греха таить – созданы целые эпосы народов СССР, что повысило самооценку этих народов. Это тоже здорово.

Мы дошли до угла Греческой и Малого переулка. На доме № 42 по Греческой мемориальная доска, сообщающая, что в этом доме в 1909-м году жил великий украинский писатель, революционер-демократ Иван Франко.

Начнём с сенсации: Франко не переводил Мицкевича на украинский язык. Это сенсационно потому, во-первых, что Франко знал польский язык столь свободно, что ещё в гимназии регулярно выполнял задания по польскому языку в поэтической форме. Во-вторых, обладая феноменальной памятью, он знал 14 языков и при желании мог бы перевести Мицкевича с польского на, например, немецкий. Ведь переводил же он «Фауст» Гёте на украинский. И мог «с листа» переводить детям сказки братьев Гримм, читая их перед сном. А вот Мицкевича на украинский не переводил. Хотя как знать – нам известно «всего» 5000 (!) произведений Ивана Франко. Может, затерялась какая-то сотня, включая переводы Мицкевича.

Не затерялась – что крайне осложнило жизнь Ивана Франко – его статья о психологии творчества Мицкевича, по случаю его юбилея: «Der Dichter des Verraths» «Поэт измены» (в венском журнале «Zeit»). После этого, как говорил Жванецкий по поводу своей шутки на концерте в Сочи в «застойные годы» – «И Сочи для меня закрылся!». Так для Франко с конца XIX века закрылись все польские газеты и журналы.

Вообще, жизнь Франко в Галиции в период бурного кипения национальных страстей была сущим наказанием. Человек безграничного дарования, поэт, писатель, этнограф, экономист, философ, гражданский и политический деятель, был всеми привлекаем и всеми осуждаем. Вся его жизнь, без преувеличения, борьба. Борьба за кусок хлеба в детстве и в юношестве, борьба за минимальный достаток в семье до самой смерти, борьба за право писать то, что думаешь, и придерживаться тех политических взглядов, какие считаешь верными.

Ему доставалось от всех, хотя никто не отрицал его эрудиции, литературных и редакторских талантов, потрясающей памяти и невероятной работоспособности. Поэтому его бесконечно приглашали руководить различными журналами, публиковали его поэмы, романы, научные исследования – и ругали, «не пущали» и просто травили.

Франко пытался стоически всё это переносить. С невероятной энергией он занимался своим образованием и самообразованием. Будучи сиротой и зарабатывая после дрогобычьской гимназии репетиторством, в 19 лет поступил на философский факультет Львовского университета. Там вступил в товарищество «Академический кружок», быстро эволюционировал до масштаба гражданско-политического деятеля, заслуживающего ареста. В 1877-м году арестован австрийским правительством (всего арестов было четыре). Затем возобновление учебы во Львовском университете (1878–1879; всего 7 семестров), потом окончание высшего образования в университете Черновицком (аж 1890–1891), потом докторантура в Венском университете и защита (1893) докторской диссертации «Варлаам и Йоасаф, старохристианский духовний роман и его литературная история».

Профессорский сенат Львовского университета избрал его на кафедру украинской и старорусской литературы, но наместник Галиции и Лодомерии граф Казимир Феликс Ладиславович фон Бадени (1846–10–14 – 1909–07–09) не допустил до утверждения в профессуре человека, к тому времени уже трижды сидевшего в тюрьме, да ещё основавшего «Русско-Украинскую радикальную партию». От этой партии Франко трижды баллотировался в сейм Галиции и даже в австрийский парламент, но избран, конечно, не был.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: