Татьяна Грудкина - 100 великих мастеров прозы

- Название:100 великих мастеров прозы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-1577-1,978-5-4444-8051-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Грудкина - 100 великих мастеров прозы краткое содержание

100 великих мастеров прозы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

После седанской катастрофы Мериме уехал из Парижа в Канн. Здесь он умер 23 сентября 1870 года, пережив Вторую империю на несколько дней.

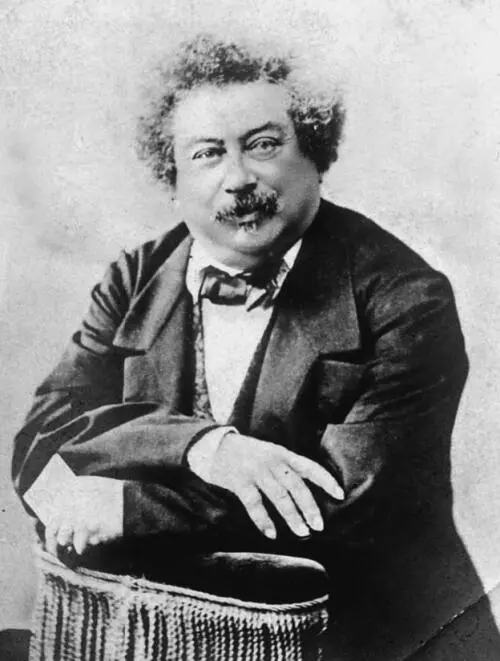

Александр Дюма

( 1803 – 1870 )

Его называли «Александром Великим», – кто с восхищением и гордостью, кто с иронией и завистью. Его читали все, – и тот, кто лишь недавно приобщился к литературе, и читатель искушенный, обладавший вкусом и избирательностью. Менее талантливый и глубокий, чем его великие современники Стендаль, Бальзак, Гюго, Александр Дюма увлекал читателя занимательной интригой, блестящим фейерверком остроумного красноречия, отважными и жизнерадостными героями, всепобеждающим жизнелюбием.

Плодовитость Дюма-писателя была потрясающей. Сам он работал по двенадцать – пятнадцать часов в сутки, работал, как машина, как огромное литературное предприятие. Враги его обвиняли в использовании труда «литературных негров». Признавая наличие у себя штата сотрудников и помощников, Дюма не без основания считал себя единственным автором своих произведений. На долю соавторов обычно приходилась черновая, подготовительная работа, включавшая подборку исторических документов, разработку того или иного образа или ситуации, иногда выбор сюжета. Главный же труд, создание литературного произведения, которое будут читать все, принадлежал Александру Дюма. Мастерская рука «Александра Великого» вносила в рукопись ту особую атмосферу, которую Достоевский называл «дюмасовским интересом». Не случайно, что ни одно из произведений, написанных его сотрудниками самостоятельно, не поднялось до уровня романов, созданных «фирмой Александра Дюма».

Дюма-писатель был неотделим от Дюма-человека. Он был великим жизнелюбцем, любил восторженное почитание толпы, любил делиться славой и деньгами. Ему было интересно все на свете, но ему и самому хотелось быть в центре внимания всего света. Он сам придумывал о себе истории, стремясь говорить с читателями через головы издателей, критиков, журналистов. Таким разговором с читателями были и его многочисленные «Записки», «Путешествия», «Воспоминания», «Дневники», расцвеченные неукротимой авторской фантазией.

Дюма любили, критиковали и… все равно любили. В. Г. Белинский, великий русский критик, один из первых переводчиков Дюма на русский язык, писал о нем с раздражением: «г. Дюма бывает очень несносен со своими дикими претензиями на гениальность и на соперничество с Шекспиром, с которым у него общего столько же, сколько у петуха с орлом». И тут же признавался: «он добрый малый и талантливый беллетрист. Самую нелепую сказку умеет он рассказать вам так, что, несмотря на бессмысленность ее содержания, натянутость положений и гаэрство эффектов, вы прочтете ее до конца». Парализованный, полуослепший Гейне на пороге смерти черпал оптимизм в романах Дюма: «Дюма – самый замечательный рассказчик из всех, кого я знаю, – какая легкость! Какая непринужденность! И какой он добрый малый!» Жорж Санд писала, что романы Дюма – «лучшее лекарство от физической и моральной усталости. Ошибки же его – ошибки гения, слишком часто опьяненного своей мощью». И даже Гюго, ссорившийся с Дюма всю жизнь, признавался в старости, что любит его все больше и больше, и «не только потому, что вы – одно из ослепительных явлений моего века, но и потому, что вы – одно из его утешений».

Происхождение великого французского романиста Александра Дюма не совсем французское. Его отец, Тома-Александр Дюма, был сыном нормандского аристократа, маркиза Дави де ля Пайтри и чернокожей невольницы Мари-Сезетт Дюма с острова Санто-Доминго. Восемнадцатилетним юношей Тома-Александр прибыл во Францию. Великая революция, провозгласившая лозунг «Свобода, равенство, братство!», нашла в его лице верного сподвижника и позволила ему реализовать свои амбиции. Солдат, капрал, лейтенант, бригадный генерал, генерал армии – все эти ступеньки на карьерной лестнице ему удалось преодолеть в двадцать месяцев. Но любовь к республике не позволила генералу Дюма завоевать доверия Наполеона. Когда он скончался в 1806 году, его вдове и детям в пенсии было отказано. Маленькому Александру в это время было четыре года.

Семья покойного генерала Дюма жила в небольшом провинциальном городе Вилле-Коттре. Денег не было, и Александр рос, не имея возможности получить хоть какое-нибудь образование. Грамоте и письму его выучил местный священник. Тринадцати лет юноша поступил писцом к местному нотариусу – у Александра был поразительно красивый почерк. Его страстью стали книги, которые он читал жадно и беспорядочно: Библия, «Иллюстрированная мифология», «Естественная история» Бюффона, «Робинзон Крузо», романы Вальтера Скотта, драматургия Шиллера… В восемнадцать лет он увидел случайно постановку «Гамлета». Так он открыл для себя Шекспира, о котором до этого и не подозревал. «Вообразите слепца, которому вернули зрение», – записывает он в своем дневнике. Дюма решает стать драматургом. Его путь лежит в Париж. Только там он найдет театр, достойный его таланта.

В Париже по протекции генерала Фуа, бывшего соратника генерала Дюма, юноша устраивается писцом в канцелярию герцога Орлеанского. Он много и жадно читает, на сон выделено только четыре часа. Один из сотрудников канцелярии составил ему гигантский список книг, который, по его мнению, должен знать каждый образованный человек. Для Дюма, обладавшего феноменальной памятью, это стало своего рода университетом.

В 1825 году Дюма удалось в соавторстве написать и протолкнуть на сцену одноактный водевиль. Триста франков гонорара за театральный пустячок, равные трехмесячному жалованию писца, вдохновляют его закрепить успех на поприще драматургии. Вкусы, склонности, симпатии Дюма и, наконец, его темперамент делают его горячим сторонником романтического движения. Он примыкает к кружку молодых энтузиастов во главе с Виктором Гюго.

«Генрих III и его двор» стал первой пьесой, написанной в новом, романтическом стиле, с которой Дюма прорвался на сцену французского театра. 11 февраля 1829 года состоялась премьера. Живописный и эффектный сюжет, непредсказуемо развивающаяся интрига, необыкновенные страсти, резко очерченные, яркие характеры, – все это так было непохоже на традиционные классицистические постановки! Успех был потрясающим. Так началась блестящая драматургическая карьера Александра Дюма.

Июльская революция 1830 года поддержала революцию литературную, утвердив на французском театре романтическую драму и мелодраму. Сам Дюма в своих воспоминаниях с гордостью повествовал, как он принимал участие в июльских событиях: строил на улицах баррикады, участвовал в маршах Национальной гвардии, пел вместе с восставшим народом «Марсельезу». Какое-то время он даже питал надежду, что получит министерский портфель в новом кабинете министров. Ведь новый король Луи-Филипп, герцог Орлеанский, – его друг и покровитель! Но из этого ничего не получилось, и театр вновь принял его в свое лоно. Он пишет и ставит с неизменным успехом по пять-шесть пьес в год.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: