Татьяна Грудкина - 100 великих мастеров прозы

- Название:100 великих мастеров прозы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Вече»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-1577-1,978-5-4444-8051-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Грудкина - 100 великих мастеров прозы краткое содержание

100 великих мастеров прозы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Отставка, в которую вышел Гончаров в феврале 1860 года, продолжалась недолго. В июле 1862 года он был назначен редактором официальной газеты Министерства внутренних дел «Северная пчела». Через год он уже член Совета по делам книгопечатания, а в 1865 году его назначают членом Главного управления по делам печати. Так Гончаров стал одним из руководителей русской цензуры. Но Гончарова эта должность не слишком привлекала, а потому, как только он выслужил в 1867 году пенсию, тут же ушел в отставку.

Теперь Гончаров мог полностью отдаться литературной работе. В 1869 году он публикует свой третий, последний роман «Обрыв», задуманный еще в 1847 году. По признанию писателя, он вложил в него все свои «идеи, понятия и чувства добра, чести, честности, нравственности, веры, – всего, что… должно составлять нравственную природу человека».

«Обрыв» был задуман как роман о художнике (его первоначальное название и было «Художник»). Гончаров собирался в образе талантливого дилетанта Райского показать «род артистической обломовщины», «русскую даровитую натуру, пропадающую даром, без толку». По мере написания замысел романа разрастался, что отразилось в изменении его названия. Писателя всегда волновали поиски путей органического развития России, снимающего крайности патриархальности и буржуазного прогресса. В «Обрыве» он продолжает исследование этой проблемы, но по мере развития в России революционного движения и широкого распространения нигилистических идей Гончаров становится решительным противником крутых общественных перемен. «Символично название романа, которое заключает в себе идейную суть произведения, – пишет А. Б. Криницын. – Обрыв – это и место жуткого убийства, и трагическое непонимание двух поколений, обрыв традиций и падение в бездну неверия».

В отличие от первых двух романов «Обрыв» вызвал множество негативных критических отзывов. Особенно это касалось образа нигилиста Марка Волохова, в котором революционно-демократическая критика увидела попытку писателя дать в ложном свете представителя нового поколения, носителя новых идей. Досталось Гончарову и от умеренных либералов. Последние в трактовке образа того же «грязного» Марка Волохова усмотрели некий «поэтический ореол», авторские симпатии. Но у простого читателя «Обрыв» имел большой успех.

Начиная с «Обыкновенной истории», критики всегда отмечали то необыкновенное мастерство, с каким Гончаров рисовал женские характеры. Но в жизни писатель так и не сумел найти ту единственную, которая составила бы ему счастье семейной жизни. Биографические данные о Гончарове скудны: после его смерти согласно его распоряжению был уничтожен почти весь архив писателя. Между тем известна его страстная любовь к Елизавете Толстой. Она была значительно моложе сорокапятилетнего писателя и не ответила на его чувства. Елизавета Толстая оказала влияние на создание образа Софьи Беловодовой («Обрыв»), красивой самовлюбленной женщины, холодной аристократки.

И все же в последние годы жизни Гончаров обрел семью. В 1878 году умер его верный и преданный слуга Карл Трейгут, оставив после себя вдову и трех малолетних детей. Гончаров взял на себя попечение об этой семье и очень привязался к детям. Он завещал им все свое состояние и даже право собственности на свои последние произведения.

Творческие силы Гончарова не иссякали до последнего момента. Начиная с семидесятых годов он обращается к малым формам – статьям, очеркам, мемуарам. Он автор блестящей критической статьи о комедии Грибоедова «Горе от ума» «Мильон терзаний» (1872), в 1888 году Гончаров публикует серию очерков «Слуги старого века». Будучи уже не в состоянии писать, он диктует свои последние произведения Е. К. Трейгут. Писатель полон новых идей, образов, чувств, но здоровье его слабеет. В начале сентября 1891 года Гончаров простудился, болезнь развивалась быстро, и в ночь на 15 сентября он умер от воспаления легких. Перед смертью Гончаров просил своих друзей похоронить его в Александро-Невской лавре, где-нибудь у обрыва. Его друзья выполнили эту просьбу.

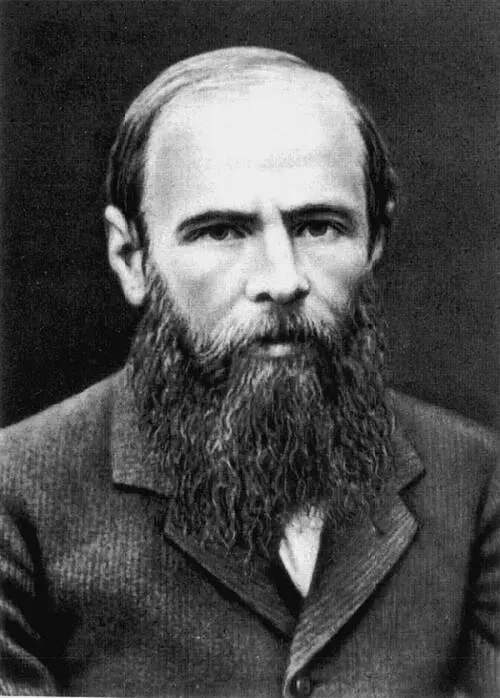

Федор Михайлович Достоевский

( 1821 – 1881 )

Дальние предки великого русского писателя Ф. М. Достоевского по отцовской линии принадлежали к старинному дворянскому роду. Но к XVIII веку они утратили дворянские привилегии. Дед и дядя писателя были скромными православными священниками. Отец, Михаил Андреевич, вышел уже из разночинной среды, но благодаря способностям и упорству получил медицинское образование и в 1821 году занял место лекаря Московской Мариинской больницы для бедных. В 1827 году он получил чин коллежского асессора и с ним – потомственное дворянство. В 1819 году М. А. Достоевский женился на Марии Федоровне Нечаевой, происходившей из купеческой семьи. Мать будущего писателя была женщиной живого характера, музыкально одаренной, понимавшей поэзию и вместе с тем глубоко религиозной. Она же была первой учительницей для своих детей.

Федор Михайлович Достоевский родился в Москве в 1821 году. Во флигеле Мариинской больницы, где жила тогда их семья, прошло его детство. Социальное окружение семьи много значило в становлении мироощущения Достоевского. С одной стороны, ему с детства была знакома московская беднота, посещавшая Мариинскую больницу. С другой – рядом были родственники матери, среди которых и профессор Московского университета В. М. Котельницкий, и богатейшее купеческое семейство Куманиных. Мир вокруг него изобиловал контрастами.

В круге чтения Достоевского в ранние годы особое место занимала Библия. Это была крепкая основа религиозного воспитания и вместе с тем источник сильных нравственных переживаний. Трагическое величие человека, вступающего в диалог с Богом, еще в детстве поразило его и заставляло снова обращаться к библейским сюжетам. С детских лет в сознание Достоевского прочно вошел Пушкин – как самое полное и гармоничное выражение русского духа. От восхищения его поэзией писатель постепенно приходит к пониманию высшей красоты и правды, заключенных в пушкинском творчестве, к пониманию данной поэтом правильной меры всему, что есть в жизни и в литературе. В дальнейшем, в знаменитой «Речи о Пушкине», написанной по случаю открытия в Москве на Тверском бульваре памятника великому русскому поэту, Достоевский назовет Пушкина «Всемирным поэтом».

В 1838 году братья Михаил и Федор Достоевские, по желанию отца, поступили в Главное инженерное училище. После Москвы Петербург представляется Достоевскому особенно угрюмым и холодным, казенная обстановка училища – чуждой и угнетающей. С этого времени Достоевский все более сосредоточивается на внутренней душевной жизни, его умственное и художественное развитие в первые петербургские годы отличается исключительной интенсивностью. От субъективной рефлексии он переходит к размышлениям о человеке вообще и в письме к брату в 1839 году так формулирует предмет своих исканий: «Человек есть тайна. Ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: