Всеволод Багно - «Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры

- Название:«Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0472-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Багно - «Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры краткое содержание

«Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Traurend tief sass Don Diego,

Wohl war keiner je so traurig;

Gramwoll dacht et Tag‘ und Nächte

Nur an seines Hauses Schmach.

An die Schmach des edlen alten

Tapfern Hauses der von Lainez,

Das die Inigos an Ruhme,

Die Abarcos übertraf.

Tief gekränket, schwach for Alter,

Fühet er nahe sich dem Grabe,

Da indes sein Feind Don Gormaz

Ohne Gegner Triumphiert.

(Дон Диего сидел глубоко опечаленный, / Никто, пожалуй, никогда не был охвачен такой скорбью; / Исполнен скорби, он думал днем и ночью / Только о позоре своего дома. / О позоре благородного, древнего / И славного дома Лайнесов, / Дома, который превосходил во славе / Дома Иниго и Абарка. / Глубоко оскорбленный, слабый от старости, / Он чувствовал, что близок к могиле, / В то время как его враг дон Гормас / Торжествует, не встречая сопротивления.)

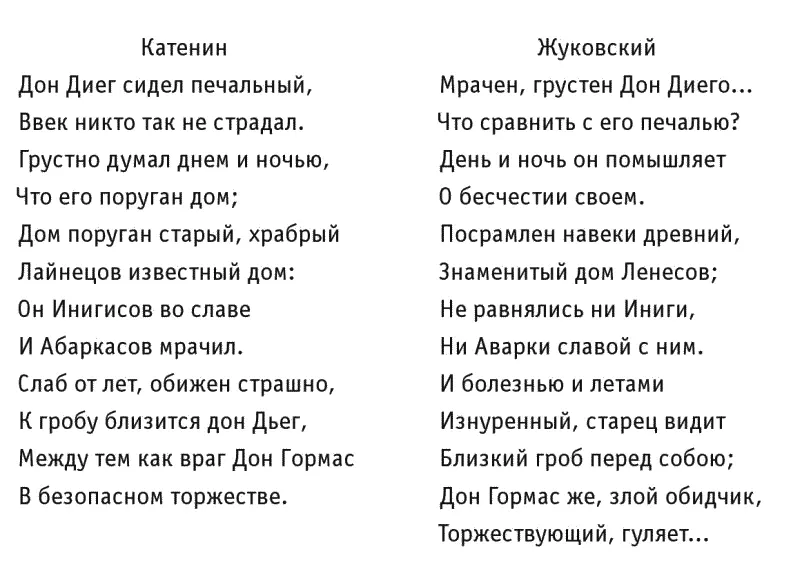

Очевидно, что, взятые вместе (необходимо учитывать также перевод М. Лихонина, выполненный в 1841 году непосредственно с подлинника [131]), они дают читателю, не знающему подлинника, более полное впечатление о романсе. Даже в метрическом отношении, при идентичности выбранного размера (нерифмованный четырехстопный хорей) они представляют собой различные варианты попытки обогатить русскую поэзию романсной формой. Катенин выбрал четырехстопный хорей с чередующимися мужскими и женскими окончаниями, Жуковский вводит мужское окончание только в четвертой и восьмой строках, а Лихонин ограничивается одними женскими окончаниями.

Что касается лексико-стилистического ряда, то позиция П.А. Катенина в этом отношении всегда была последовательной: она предполагала наряду с поиском метрического эквивалента (в данном случае строфы испанского романса) непременное создание стиля, соответствующего этой форме, отвечающего ей. Лексико-стилистическое решение, предложенное Катениным, который неизменно, в том числе и в области перевода, был экспериментатором, явилось для своего времени новаторством. Оно и сейчас создает впечатление «простонародной хроники». Из литературно нейтрального ряда Катенин переводит повествование в иной, в котором отчетливо проявляется фольклорный элемент, заметно усиление просторечности [132]. Переводы Жуковского и Лихонина в этом отношении значительно нейтральнее и ближе переложению Гердера. Как справедливо отметил М.П. Алексеев, «приглаженности, благозвучию, напевности Жуковского противостоят у Катенина тенденция к архаизации, преднамеренный натурализм в поисках правды и простонародности [133]. Знаменательно, что если перевод Жуковского, в художественном отношении в целом самый удачный, хотя и наименее точный, пользовался неизмеримо большей популярностью, то у опытов Катенина был такой защитник, как А.С. Пушкин.

Одобрительно отозвавшись о переводах Катенина, Пушкин вскоре воспользовался его опытом при работе над стихотворением «Родриг» (1835). Знаменательно при этом, что он не только перенял форму, но и сохранил в целом то же соответствие стиховой формы и лексико-стилистической окраски, отличающей «сию простонародную хронику, столь любопытную и поэтическую» [134]. В «Родриге» Пушкина, не пренебрегавшего ничем, в том числе там, где это ему было нужно, и «механизмом стиха» Катенина, несомненно отразилась, хотя и в ином качестве, стилистика катенинских романсов о Сиде. Таким образом, в том, что Пушкину и на этот раз удалось «прорваться» сквозь текст-посредник (в данном случае поэму Р. Саути) к первоисточнику [135], немалая заслуга принадлежит Катенину.

Дальнейшее сличение этих ранних русских попыток освоить новую стихотворную форму вряд ли целесообразно, ибо в данном случае речь идет о переводах «из вторых рук».

5

В антологии представлено три перевода (И. Эренбурга, О. Савича и О. Румера) «Coplas роr la muerte de su padre» Хорхе Манрике, произведения, вот уже пять веков составляющего славу испанской поэзии. От переводчика «Строф» читатель вправе ожидать передачи в какой-то мере тех особенностей этого произведения, благодаря которым оно не только выделяется на фоне всей остальной испанской поэзии, но и является уникальным в мировой литературе. Его тема ни в коей мере не может считаться новой. Ламентации о зыбкости и мимолетности земных радостей, тоска о временах давно ушедших – все это можно без труда обнаружить в литературах всех времен и всех народов. В отношении к теме X. Манрике также не столь уж оригинален на фоне средневековой христианской, особенно испанской, литературы. Это традиционный для религиозно-этического миросозерцания испанца стоицистический комплекс. Гениальность поэта прежде всего в искренности и простоте выражения чувств, нашедших гармоничное воплощение в языке, в одно и то же время приподнятом и обыденном. «Строфы» X. Манрике отмечены строгостью композиционного рисунка, лаконизмом, предельной прозрачностью структуры стиха.

Первый из известных нам переводов этого произведения (точнее, фрагмента из двух строф) был выполнен Ю. Доппельмайер для издания русского перевода книги Г. Гюббара «История современной литературы в Испании». Вот первая из этих строф:

Где эти рыцари в доспехах боевых,

Где славный Дон Хуан, что царствовал над ними?

Не видно ни мечей, ни шлемов дорогих,

Ни дам, чарующих нарядами своими.

Не слышно более под сводами дворцов

Бряцанья нежного и песен стройной лиры,

Не знает темный лес охотничьих рогов,

Забыты навсегда блестящие турниры.

Прежде всего следует сказать, что, вырванные из авторского текста, где они играли иную роль, эти две строфы дают ложное представление о произведении и о поэте, воспринимаются как тоска по ушедшим временам Средневековья, а не как стихи о смерти [136]. В переводе не сделано попытки передать ни особенности «copla de pie quebrada», прекрасно выражающей авторский замысел, ни принцип рифмовки. Однако главное то, что, хотя Ю. Доппельмайер, профессиональной, талантливой переводчице, удалось избежать откровенного приукрашивания текста, а смысл строф передан достаточно точно, суровая простота, сила и лаконизм стиха оказались утраченными в результате неправомерного «разбухания» текста. Отметим в первую очередь уснащение русского текста в духе времени и некрасовской школы перевода избыточными эпитетами предметной и эмоциональной нагрузки (в доспехах боевых, славный Дон Хуан, шлемов дорогих, бряцанья нежного, песен стройной лиры, темный лес, блестящие турниры).

Самый яркий в художественном отношении перевод принадлежит перу И. Эренбурга (1918). Он осуществлен на основе последовательно проведенного принципа «равнозначности впечатления». Впервые воссоздано своеобразие строфы в самой ее сути: укороченные строки несут у испанского поэта особую нагрузку. Они не должны быть простым продолжением предыдущих, как это иногда бывает у Савича, на переводе которого мы остановимся ниже. Метрическое выделение этих строк должно быть оправдано логически. Сличение обоих переводов наглядно демонстрирует различие переводческих, художественных методов. Показательной в этом смысле является уже первая строфа:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: