Всеволод Багно - «Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры

- Название:«Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент НЛО

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4448-0472-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Всеволод Багно - «Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры краткое содержание

«Дар особенный»: Художественный перевод в истории русской культуры - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Vuelve hacia atrás la vista —, caminante,

verás lo que te queda de camino;

desde el oriente de tu cuna, el sino

ilumina tu marcha hacia adelante.

Es del pasado el porvenir semblante;

como se irá la vida asi se vino;

cabe volver las riendas del destino

como se vuelve del revés un guante.

Lleva tu espalda reflejado el frente;

sube la niebla por el rio arriba

у se resuelve encima de la fuente;

la Ianzadera en su vaiven se aviva;

desnacerás un dia de repente;

nunca sabrás donde el misterio estriba.

(Посмотри назад, путник, / и ты увидишь оставшуюся часть дороги; / с востока твоей колыбели судьба / освещает твой путь вперед. / Из прошлого можно видеть будущее; / жизнь уйдет так же, как она пришла; / так потяни за поводья судьбы, / как выворачивают наизнанку перчатку. / Твой затылок несет отражение лба; / над рекой поднимается облако, / чтобы испариться над родником; / челнок в колебании самовозрождается; / однажды ты внезапно мир покинешь; / и никогда ты не узнаешь, где скрыта тайна.)

Характерный для поэта прием нанизывания одной на другую ипостасей одного философского тезиса, неизменно облеченных в форму парадоксально заостренного афоризма, если и может быть воссоздан средствами другого языка, то лишь ценой равноценных замен значительной их части. Именно поэтому можно приветствовать сосуществование в пределах одного сборника переводов этого сонета, выполненных С.Ф. Гончаренко и А.М. Косс.

Пусть даль зовет. Не слушай, путник, зова.

Взглянув назад, прочтешь пути итог.

Судьбой решен исход твоих дорог

там, где горит восток родного крова.

Грядущее – лишь зеркало былого.

Жизнь истечет, как этот миг истек…

Ты наизнанку выверни свой рок,

но все равно все повторится снова,

как повторится вод круговорот.

В миру царит надежная порука:

грядет за оборотом оборот,

в затылок узнаем лицо мы друга…

И тайна рокового круга

тебя и род людской переживет.

О путник, обернись, взгляни назад,

И ты увидишь путь, тебе сужденный.

Он вдаль пролег, восходом освещенный,

Но в дали той уже горит закат.

Прошедшее с грядущим стало в ряд.

Приход, уход – одни у них законы.

Так поверни же руль судьбы бессонной,

Как стрелку, что обходит циферблат.

Твой запад озарен твоим востоком;

В низовьях испаряется вода,

Чтоб возвратиться облаком к истокам;

Как маятника диск, снуют года,

Ты в мир вошел, как выйдешь – призван роком,

И правды не узнаешь никогда.

Примеры, раскрывающие основной философский постулат М. де Унамуно (благодаря которым он в каждой новой строке или двух строках поворачивается новой гранью), воссозданы в переводах по-разному и различным образом компенсированы [148]. Однако принцип взаимодополняемости может быть выдвинут в данном случае не потому, что творческие установки переводчиков были принципиально различны, а потому, что перед нами не два решения, а два достаточно убедительных варианта одного решения. Каждое из них обогащает наше представление об авторе, поэтическое дарование которого не имеет аналогий на русской почве.

9

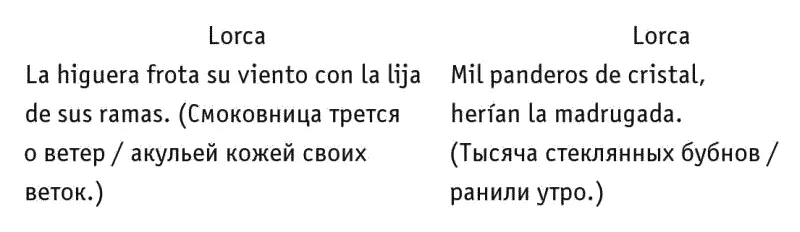

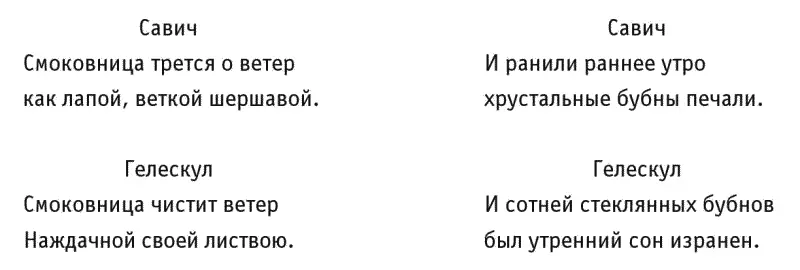

По словам Федерико Гарсиа Лорки, в его «Сомнамбулическом романсе» есть «изрядная толика анекдота, щемящая трагическая атмосфера», и никому, в том числе и ему самому, «неведомо, что же на самом деле происходит, ибо тайна поэзии остается тайной и для поэта, ее излагающего, который, впрочем, как правило, об этом и не подозревает» [149]. В основной текст антологии включен перевод этого романса, выполненный О.Г. Савичем, в приложении напечатан перевод А.М. Гелескула. На наш взгляд, достаточно красноречивы некоторые наблюдения на одном лишь уровне образной структуры. В свете высказывания поэта [150]нагляднее выступает различие творческих методов Савича и Гелескула. Первый перевод в целом ближе к оригиналу, но иногда Савич невольно поясняет текст, слегка расшифровывает метафоры. Эта тенденция заметна уже в первой строке романса: «Люблю тебя в зелень одетой» («Verde que te quiero verde»). У Гелескула: «Любовь моя, цвет зеленый». Одной из особенностей Гелескула является как раз способность ни в малейшей мере не вносить в работу над текстом элемент расшифровки. В то же время если у Савича «образная пружина» Лорки то и дело имеет на виток меньше, у Гелескула нередко наблюдается обратная картина. Приведем два примера:

Принцип динамической эквивалентности – причина удач Гелескула, но зато и некоторых неточностей, как, например, в приведенном втором примере, где формально более точный Савич верно передал самую суть фольклорной метафоричности испанского поэта, неизменно одушевляющего окружающий мир. Замена «утра» на «утренний сон» переводит образ в более традиционный для постсимволистской европейской поэзии план. Не только ко многим современным критикам, но и к переводчикам (и, кстати сказать, к Гелескулу в наименьшей степени) могут быть отнесены слова Г.В. Степанова: «Там, где Лорка прямо опирается на вещественный мир, критики склонны иногда видеть эмблематический аксессуар или символ. Между тем поэтическая сила стихов Лорки как раз в том и состоит, что он сдваивает реальное и идеальное (чувственное, духовное, психологическое) в единый поэтический образ» [151].

В заключение хотелось бы привести еще один чрезвычайно показательный пример:

Лорка – «con ojos de fría plata» (с глазами из холодного серебра);

Савич – «глаза серебра прохладней»;

Гелескул – «серебряный иней взгляда».

Перед нами три возможных типа сравнения. Причем линия его усложнения будет следующей: Савич → Лорка → Гелескул. Все эти частности ни в коей мере не умаляют достоинств прекрасных переводов. Каждый из них в отдельности вполне может «представлять» романс Лорки на русской почве. Речь идет лишь о том, что любители поэзии, не знающие испанского языка, имея возможность прочесть оба перевода, говоря словами Н.И. Бахтина, «получат вернейшее понятие» о романсе, «нежели они могли бы иметь, читая только один».

Проблема, которой мы коснулись, многогранна, и многие из ее аспектов остались не затронутыми в нашем анализе. Особенно хотелось бы отметить, что существуют произведения мировой литературы, в том числе поэзии, которые каждое поколение должно открывать для себя своими силами заново, вне зависимости от того, удачными или нет были попытки перевода этого стихотворения в прошлом, признаны ли они шедеврами переводческого искусства и стали ли они достоянием воспринимающей литературы. Испанским поэтам, вне зависимости от того, нашли ли они к настоящему моменту в России своего переводчика или нет, еще неоднократно предстоит «возрождаться» заново, являя собой все новые примеры векового общения русского и испанского народов.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: