Умберто Эко - О литературе. Эссе

- Название:О литературе. Эссе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Corpus»

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-086204-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Умберто Эко - О литературе. Эссе краткое содержание

О литературе. Эссе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Давайте лучше с учетом высказанных вами соображений поговорим о влиянии. Это очень важный концепт в литературоведении, истории литературы и нарратологии, но и очень опасный. В ходе этой конференции я не раз вспоминал о его опасности и теперь хотел бы своими мыслями поделиться.

Когда речь идет о влиянии автора А на автора В и наоборот, возможны две ситуации:

(1) А и В были современниками. Например, мы можем озаботиться вопросом: имело ли место какое-либо взаимовлияние между Прустом и Джойсом? Нет. Писатели встретились всего раз в жизни, и каждый сказал про другого что-то вроде: “Какой неприятный тип, я ничего или почти ничего не читал из его произведений”.

(2) А предшествует В хронологически. Как раз этот вариант обсуждался на конференции. Но в таком случае мы можем говорить только о влиянии А на В.

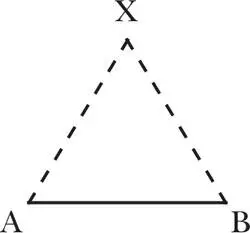

Несмотря на все это, нельзя говорить о взаимовлияниях в литературе, философии, даже в научных исследованиях, не поставив на вершину треугольника некий X. Можем ли мы назвать этот Х культурой, цепочкой предыдущих влияний? В соответствии с темой наших последних дискуссий назовем его мировой энциклопедией. Учитывать этот Х следует всегда, и особенно в случае Борхеса, который, как и Джойс, пусть и иным способом, использовал в качестве инструмента игры мировую культуру.

Отношения авторов А и В бывают устроены по-разному: (1) В находит нечто интересное в произведениях А, не зная, что это часть Х; (2) В находит нечто интересное в произведениях А и через творчество последнего приходит к Х; (3) В обращается к Х и только потом замечает, что то же самое было и у А.

Сейчас я не буду выстраивать точную типологию моих отношений с Борхесом, а приведу несколько почти случайных примеров. На другом заседании какой-нибудь ученый может при желании соотнести мои примеры с разными точками приведенного выше треугольника. Кроме того, часто картина предстает не такой уж однозначной. Говоря о взаимовлияниях, стоит учитывать непостоянство памяти: один автор может прекрасно помнить, что он вычитал у другого, скажем, в 1958 году, но не помнить об этом в 1980-м, пока пишет собственное произведение, и снова вспомнить (сам или с подсказкой) в 1990-м. Можно было бы устроить настоящий психоанализ влияний. Например, в моих литературных произведениях находили связи с другими авторами, которые я и сам прекрасно осознавал. Некоторые отсылки казались сомнительными, так как я абсолютно не был знаком с их источником. Некоторые меня удивляли, но выглядели убедительно, как в случае с “ Именем розы ”, где Джорджо Челли обнаружил влияние исторических романов Дмитрия Мережковского – и я должен признать, что читал их в двенадцатилетнем возрасте, хотя в то время, когда писал роман, об этом совсем позабыл.

Диаграмма вовсе не так проста, потому что кроме А, В и тысячелетней энциклопедии Х существует также дух времени. Концепт духа времени не должен быть метафизическим или метаисторическим, его можно развернуть в цепочку взаимовлияний, но самое удивительное, что он действует даже в сознании ребенка. Недавно я отыскал в старых ящиках одно свое произведение, написанное в десять лет: дневник некоего волшебника – открывателя, колонизатора и реформатора острова Гьянда в Северном Ледовитом океане. Если перечитать это детское творение сейчас, оно очень напоминает Борхеса, но совершенно очевидно, что я не мог в десятилетнем возрасте читать аргентинского писателя (тем более на его языке). Не мог я читать и утопий об идеальных государствах шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого столетий. Однако я прочел много приключенческих романов, сказок и даже детское переложение “Гаргантюа и Пантагрюэля”, и бог знает какие химические реакции произошли в моем воображении.

Дух времени иногда заставляет думать даже о перевертывании временной линии. Помню, в семнадцать (то есть около 1948 года) я написал истории планет: рассказы, в которых персонажами стали Земля, Луна, Венера, влюбленная в Солнце, и так далее. Это были в своем роде “космикомические истории”. Иногда я в шутку спрашиваю себя, как Итало Кальвино удалось проникнуть в мой дом много лет спустя, чтобы переворошить старые ящики и найти единственный экземпляр моих юношеских писательских опытов. Конечно, это шутка, но она лишний раз заставляет поверить в дух времени . Будете смеяться, но “Космикомические истории” Кальвино гораздо лучше моих.

Наконец, существуют темы, общие для многих писателей, потому что они как бы подсказаны окружающей действительностью. Например, я помню, сколько литературоведов после выхода в свет “Имени розы ” находили книжки, в которых тоже упоминалось сожженное аббатство, причем многие из этих книжек я никогда не читал. Никто почему-то не задумался о том, что в Средние века монастыри и церкви частенько горели.

Сейчас, чтобы не цепляться за свою схему, введу в свою триаду – интенция автора, интенция текста, интенция читателя – еще и немаловажную для нашего разговора интенцию интертекста . Позвольте мне еще раз обратиться к моим немного запутанным связям с Борхесом: 1) его влияние, вполне мною осознанное; 2) случаи, когда читатели (в том числе и вы, уважаемые участники конференции) вынуждали меня признать неосознанное влияние Борхеса; 3) случаи, когда без учета более ранних источников и интертекстуальности мы условно считаем двусторонней связью трехстороннюю. К тому же Борхес был многим обязан мировой культуре. Он многое почерпнул из нее, в чем сам с гордостью признавался, так что некоторые мотивы мы не можем приписывать исключительно Борхесу. Неслучайно я называл его “безумным архивариусом”: безумие Борхеса не может существовать без архива, в котором он работает. Думаю, если бы мы подошли к нему и сказали: “Это придумал ты”, – он бы ответил: “Нет! Это уже было, существовало раньше!” В качестве своего девиза он мог бы использовать фразу Паскаля, которую я взял эпиграфом к “Трактату по общей семиотике”: “Пусть никто не говорит, что я не сказал ничего нового; расположение материала у меня новое ”.

Я говорю это не для того, чтобы умалить свои многочисленные долги перед Борхесом, а чтобы сформулировать основной принцип своего творчества, ваших изысканий и произведений Борхеса: мы всегда должны помнить о том, что книги разговаривают друг с другом.

В 1955 году издательство “Эйнауди” публикует “Вымышленные истории” Борхеса под названием “Вавилонская библиотека”. Их посоветовал издательству Серджо Сольми, великий поэт, которого я очень любил. Несколькими годами ранее он написал очерк о научной фантастике как жанре. Видите, какие шутки выкидывает дух времени: Сольми открывает Борхеса, в то время как читает американских писателей-фантастов, которые пишут (возможно, сами того не осознавая) в русле традиции утопических рассказов, берущей начало в семнадцатом – восемнадцатом веке. Не будем забывать, что еще епископ Уилкинс написал книгу о жителях Луны, а значит, он, как Гудвин и прочие, путешествовал по разным вымышленным мирам. Помню, как в 1956 или 1957 году Серджо Сольми, прогуливаясь со мной однажды вечером по площади Дуомо, сказал: “Я посоветовал “Эйнауди” напечатать эту книгу, нам не удалось продать и пятисот экземпляров, и все же прочтите ее, она очень хороша”. Именно тогда я впервые влюбился в Борхеса. Будучи единственным владельцем экземпляра книги, я ходил к друзьям и читал отрывки из его “Пьера Менара, автора “Дон Кихота”.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: