Светлана Бурлак - Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы

- Название:Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Астрель, CORPUS

- Год:2011

- Город:Москва

- ISBN:978-5-271-31205-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Светлана Бурлак - Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы краткое содержание

Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Но все-таки почему эдиповы тамарины осматривались неправильно? В эксперименте Фитча и Хаузера участвовало две группы тамаринов — для одной из них «правильными» были «высказывания» типа …AABB…, а «неправильными» — ABAB… (то есть такие, где слоги, произнесенные женским и мужским голосом, чередовались; Фитч и Хаузер интерпретировали такие структуры как более простую грамматику, без рекурсивного вложения составляющих), для другой — наоборот. Но осматриваться тамарины обеих групп начинали именно на «высказывания» типа …AABB…. Для группы, «учившей» грамматику ABAB…, это было объяснимо — «высказывания» типа …AABB… были для них «неправильными», они должны были, почувствовав эту «неправильность», начать осматриваться. Для другой же группы такое поведение, по мнению Фитча и Хаузера, могло объясняться только тем, что тамарины не могли освоить грамматику с рекурсивным вложением составляющих и поэтому «неправильности» (для них «неправильными» были «высказывания» типа ABAB…) не чувствовали. Но, как указывают Перрюше и Ре, вполне возможно, что тамарины реагировали вовсе не на грамматическую аномальность. Звуки «высказываний» были для них связаны с выдачей пищи, пищу выдавали люди, а на нормальную человеческую речь больше похожи последовательности, где мужской голос сменяет женский лишь один раз (т.е. …AABB…, но не ABAB…).

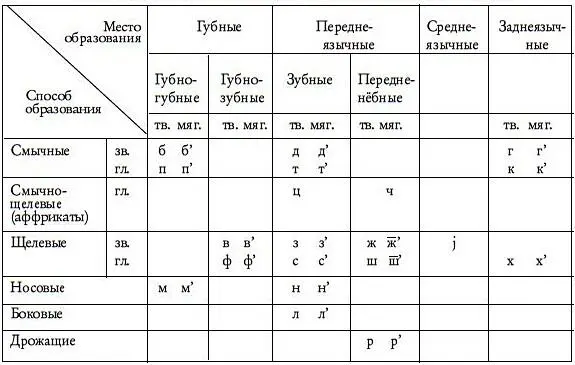

Другой набор свойств, уникальных для человеческого языка, предложили С. Пинкер и Р. Джакендофф 89 . Они обратили внимание на то, что в языке существуют не только отдельные элементы, но и принципы обращения с ними. Так, звуки языка (фонемы) организованы в фонологическую систему. Существуют признаки, противопоставляющие фонемы друг другу (так называемые «дифференциальные», или «смыслоразличительные», признаки), причем каждый такой признак характеризует не одну фонему, а целый ряд, — в результате получается разбиение множества фонем на непересекающиеся классы при помощи сравнительно небольшого числа признаков. И не существует языка, в котором фонемный инвентарь был бы устроен совершенно хаотически. Когда фонемы следуют друг за другом в потоке речи, они несколько изменяются, например, в английском языке согласные перед i слегка смягчаются (хотя противопоставления по твердости-мягкости в английском нет). То, какие изменения будут разрешены, какие запрещены, какие — обязательны, различается в разных языках и в разные периоды времени. Например, в русском языке нет смягчения согласных перед а , а во французском языке в VII в. такое смягчение привело к палатализации перед а согласных [г] и [к] — именно поэтому из латинского cantare [кантāре] «петь» во французском получилось chanter [шãте]. Различаются и правила того, какие звуки могут, а какие не могут быть в начале слова, на конце слова, под ударением, без ударения, между гласными и т.д. Существование такого рода ограничений, как и проходящих через всю систему смыслоразличительных признаков, отмечается лишь в человеческом языке (и нет ни одного языка, где бы их не было).

Рис 1.11.Система согласных фонем русского языка (один из вариантов описания).

Впрочем, полной математической стройности система фонем не достигает ни в одном языке — все время попадаются то фонемы, которые противопоставлены ближайшим соседям более, чем по одному признаку (например, русские р и л отличаются не только местом образования, но и тем, что л — боковой, а р — дрожащий), то значения признаков, характеризующие всего одну фонему (например, в русском языке есть всего одна среднеязычная фонема — j ). Видимо, хотя людям и свойственна некоторая тяга к систематичности и стройности структуры, она не имеет абсолютной силы.

Немало уникальных свойств С. Пинкер и Р. Джакендофф находят и у слов человеческого языка.

Во-первых, слова связаны друг с другом ассоциативными связями, формируют разнообразные смысловые отношения — синонимические, антонимические, родо-видовые, отношения «часть — целое» и т.д.

Во-вторых, они связаны друг с другом словообразовательными связями, что отчасти компенсирует принцип произвольности языкового знака. Например, вряд ли кто может сказать, почему «ухо» называется ухом , но несомненно, что ушастым может быть назван лишь тот, кто обладает ушами (размером больше ожидаемого), ушко — это маленькое ухо или нечто, ассоциирующееся с ухом, и т.д. Такие связи могут выражаться при помощи аффиксов (морфем, не являющихся корнями, — приставок, суффиксов и т.д.), хотя и не во всех языках эта техника реально используется. Словообразовательные отношения (в любом языке, где они есть) образуют сети: так, например, русское слово бегун входит, с одной стороны, в гнездо слов с тем же корнем, обозначающим быстрое перемещение (ср. бегать, убегать, забегаловка ), а с другой — в ряд слов с тем же суффиксом, обозначающим деятеля (ср. колдун, врун, болтун, хохотун ); каждое из этих слов, в свою очередь, также соотносится со словами, имеющими такой же корень или такие же аффиксы (например: колдун — колдовать — колдовство …, убегать — улетать — уползать … и т.д.).

В-третьих, в значение слов «встроена» информация об их сочетаемости. Например, глагол «находиться» обязан иметь при себе два компонента (или, как говорят лингвисты, у него две валентности) — кто/что находится (именная группа) и где находится (локативная группа — либо существительное с предлогом, либо наречие места), и если хотя бы один из этих компонентов не выражен, предложение воспринимается как неполное. У глагола бежать валентность одна — кто бежит, хотя бежать, разумеется, тоже можно только где-то. Именно проблемы с сочетаемостью (а отнюдь не только мода на все западное) привели в русский язык слово спонсор : слово с приблизительно тем же значением — меценат , уже существовавшее в русском языке, не может иметь при себе определение в родительном падеже, — действительно, нельзя быть меценатом чего - то . А вот спонсором чего - то ( трансляции «Формулы- 1 » , например) — вполне можно.

Далее, в любом языке (и даже в языках глухонемых) существуют слова, единственное назначение которых состоит в указании на синтаксические связи в предложении (как, например, упомянутый выше союз и , имеющийся и в амслене); для многих других слов такая информация является хотя и не единственной, но важной частью значения. Кроме того, синтаксические отношения часто выражаются специальными частями слов — русская грамматическая традиция называет их окончаниями, но в других языках морфемы с таким значением могут располагаться и перед корнем, и вокруг него. Ср., например, формы глагола в языке суахили: ninakupenda «я тебя люблю» ( ni - «я», - ku - «тебя») и anawapenda «он их любит» ( а - «он (человек)», - wa - «они (люди)»), — или формы существительного в чукотском языке:  «олень»,

«олень»,  «с оленем» 90 .

«с оленем» 90 .

Интервал:

Закладка: